技术社会实验的理论起源与实践应用

刘玉强1,齐昆鹏2,赵公民1

(1.中北大学 经济与管理学院,山西 太原 030051;2.中国科学院大学,北京 100190)

摘要:现代技术的复杂性和不确定性、知识的不完备性等,使得实验室研究不能够完全验证技术知识的正确性,导致技术的社会引入呈现出明显的实验特征。技术社会实验是新近产生的、用以处理新技术不确定性、潜在危害和收益问题的理论。通过述评技术社会实验理论提出背景、追踪理论起源、阐述技术社会实验的基本特征、分析代表性研究案例,研究揭示技术社会实验的理论价值和现实意义,及对我国新兴科技创新治理的重要启示。

关键词:技术不确定性;技术风险;社会实验;科技治理

0 引言

随着科学知识生产方式由“模式1”到“模式2”的转变,科学技术应用转化速度不断加快,新技术转化为现实生产力的周期越来越短。在19世纪,从电的发现到应用时隔近300年,而电磁波通信时隔近30年;进入20世纪,集成电路从发明到应用仅用了7年,而激光器仅用了1年多时间。但是,由于商业创新压力、知识的不完备性、现代技术的复杂性和不确定性,使得一些技术的应用情境在实验室环境中得不到充分验证,只有在其真正投入社会应用后,才能得到检验。这样的例子比比皆是,如高速列车信号系统的可靠性和稳定性、转基因作物种植对生态环境的影响等,均是在社会应用实践中得以检验的。从这层意义上看,新技术的社会应用具有明显的实验特征,等同于一场“社会实验”,人们被迫参与其中,暴露在技术“试错”风险之下。

自20世纪90年代以来,新技术的“实验特征”受到欧美学者广泛关注。Krohn和Weyer[1]最先指出现代科学、技术产品具有明显的实验特征。这一理论随后被应用于多个研究领域,包括废弃物管理技术发展[2]、转基因农作物的社会引入[3]、自然生态恢复[4]、纳米防晒霜案例研究[5]以及可持续发展背景下的气候变化[6]等,逐渐形成了技术社会实验这一研究进路,在揭示新技术风险特征、说明新技术不确定性及其潜在危害方面显现出突出优势。技术社会实验理论不仅拓展了传统实验研究的范畴,也为解决新技术的控制困境提供了思路。鉴于此,技术社会实验理论应当引起国内学术界重视。

1 理论与内涵

实验是经验科学解决知识理论问题的有力手段,作为现代科学体系的建构元素,其突出特色是人为设定实验系统,通过控制外部参数或措施,得到易于观测的影响结果[7]。实验室作为现代科学体系的一种常规建制,是知识生产和理论验证的基础单元,能将实验的不良后果控制在具有很强恢复性的特定环境中,一旦出现错误可以快速重新开始,不会对真实的生活环境产生影响。

技术或技术产品在投入市场化应用之前,都需要经过严格的实验室测试,一方面是为了保证技术非预期后果的可控性,控制技术危害在实验室范围之内,将危害降到最小甚至忽略不计;另一方面,也有着根本上的局限性,无法在更广的应用领域对技术的潜在危害进行测量,由此得到的知识可能在真实的社会环境中失效。在一些情形下,社会不得不面临新技术引入风险,因而新技术的社会引入也就具有了明显的实验特征。以波音777客机的设计缺陷、高速铁路的安全稳定性、SpaceX运载火箭落地回收等大型技术系统为例,相关后果只有在真实环境中经过长期运行测试才能得到验证。在这种大型技术系统验证过程中,知识生产与应用间已经不存在清晰的界限,社会成为验证技术系统有效性的实验室。

鉴于此,Krohn[8]指出,后现代科学研究正在不断消解实验室与社会的边界,提出社会实验室的概念。Krohn和Weyer认为,现代科学愈发需要对发生在实验室之外、社会之中的风险进行研究。由于复杂技术的运作方式及其与真实环境的交互方式、潜在风险,无法保证其在实验室限定范围内的研究结果具有准确性和全面性,只有投入社会应用后才能得到测量。从某种程度上看,核能、危险化学品、药物等的使用都具有明显的实验特性,学界用“现实实验”(Real Life Experiment)、“隐性实验”(Implicit Experiments)等概念描述技术的社会实验现象[1]。

沿着这一进路,Krohn[9]进一步提出“真实社会实验理论”(Real World Experiment),认为在将技术引入社会之前,无法预知其潜在的社会或生态风险是否在可控范围之内。类似的概念还有“集体实验”(Collective Experimentation),认为现代社会成员都不可避免地处于社会实验状态,尽管这一概念并不存在于公共协商语境之中[10]。

直到2009年,荷兰学者Van de Poel[11]明确提出“技术作为社会实验”概念,并将其用于处理新技术的不确定及其潜在危害等问题。Van de Poel认为,一些技术属性只有在与真实社会交互过程中才会显现,因此将新技术社会引入概念化为社会实验,有助于获取更多关于新技术的知识、解决科林格里奇困境。

2 前提假设与基本特征

2.1 前提假设

技术社会实验路径首先承认了新技术的不确定性和无知(Unknow),并且指明了处理不确定性和无知的方式,即将新技术的社会引入概念化为社会实验,将其作为一个可选的学习过程。该理论认为,只有通过社会实验,才能真正学习和了解新技术,进而降低新技术的不确定性。通过与传统自然科学实验室比较,Van de Poel[12]指出技术社会实验是一个开放性概念,其基本假设是:①实验是不可控的,没有清晰、明确的界限;②实验是开放的,没有明确的实验设计人员,实验中的每个个体都有可能对实验进程产生影响;③实验承认技术不确定性在某种程度上是无法降低的,即便在可以降低的范围内,该过程也是一个持续的过程。

在概括已有研究的基础上,本文认为技术社会实验应用的前提假设主要有以下两点:①社会作为新技术实验室,新技术的一些属性和风险特征只有在社会应用过程中才能得以识别和发现。由于一系列原因,无法在新技术进入社会前对其潜在危害进行精准预测,因此技术的社会引入仍然具有实验特性,甚至在一些情形下,社会已成为技术或技术产品的实验室;②在某种程度上,技术不确定性是不可降低的,即便在可以降低的范围内,该过程也是一个持续的过程。传统风险框架下的不确定性处理方法,建立在关于潜在负面事件的可能性及相关后果的知识之上,通过计算风险不确定性实现。然而,这在新兴技术的社会引入过程中通常是难以实现的。传统风险框架下的方法假设在新技术引入社会之前,可以充分降低关于技术危害和利益的不确定性。但对于新兴技术和复杂技术而言,这种假设是不切实际的,其原因在于认识论对社会现实认知的局限性,并且技术特性和后果是技术与社会共同演进的结果[13],产生于技术“社会嵌入”过程之中[14]。技术社会实验方法是唯一认识到不确定性在某种程度上是不可降低的,并且即便在可以降低的范围内,该过程也是一个持续过程的方法。

2.2 基本特征

在Krohn的技术社会实验现象研究基础上,Ralf Herbold[15]拓展了技术社会实验理论,提出“与传统的实验室实验类似,社会实验也应当由实验假设、有组织的研究过程,以及实验情景定义构成”,并从技术建构论角度提出技术社会实验的3个基本特征:①技术建构发生在开放的社会环境中;②技术成为科学反身的客体;③“干预-修正”和反身性机制嵌入技术引入过程,使技术选择具有开放性。随后,Herbold将技术社会实验思想应用到德国比勒费尔德市一项新的废弃物处理站设计案例研究中,提出“实验设计从纯粹的工具特性转向技术社会实验”[2]。

与自然科学实验对比,本文将技术社会实验的特征概括为以下4个方面:

(1)技术社会实验不仅影响科学内部,也形塑着社会与自然环境。传统实验在道德上是中性的,因为其影响只是存在于科学内部,对社会或自然环境无害。而技术社会实验则发生在开放的社会环境中,在与社会和自然环境的交互过程中,技术属性及其对社会和自然环境的影响逐渐显现,非预期性技术后果不会被限定在一个国家范围之内。技术社会实验在形塑自身的同时,也形塑着社会和自然环境。

(2)技术社会实验没有明确的实验设计人员,具有不可控、不可逆、不可预期等显著特征。传统实验具有清晰、明确的界限,实验具有可控、可逆、可预期等基本特征,实验人员独立于实验之外。在技术社会实验中,没有明确的实验人员,实验涉及的相关主体都有可能对实验产生影响,其是实验整体的一部分。

(3)技术社会实验具有多主体参与特征。科研人员、产品制造商、政府监管机构、消费者、非政府组织以及普通社会公众等,都是技术社会实验的参与者。这些行动主体共同构成了技术实验社会网络。一方面,通过风险共担降低技术社会实验失败带来的损失;另一方面,引入了新的不确定因素。尤其当“意外事件”发生,行动主体不能协商一致时,有可能导致网络崩溃,使得技术社会引入面临失败风险。

(4)技术社会实验具有反身性,是一个可选择的学习过程,注重对实验中意外事件的学习,通过不断学习改进实验本身,从而达到知识生产目的。传统实验室研究强调控制变量,通常将一切不可控因素排除在外,严格按照设计流程开展,以达到预期结果。技术社会实验面临的环境具有众多不确定性,特别强调对实验中的意外事件进行学习,以不断改进实验本身,达到知识生产的目的。

3 适用条件、运行机制与实践应用

3.1 适用条件

通过上述分析可知,技术社会实验理论适用于处理新兴技术社会引入的不确定性,而这些不确定性主要来源于以下3个方面:①认知不确定性。由知识不完备性,以及通过实验扩展理论有效性过程中产生的不确定性;②技术和控制不确定性,包括系统设计缺陷,这一点在复杂和过度自动化的技术系统设计中尤为突出;③社会网络不确定性。由于社会网络中利益相关者的利益诉求不同,可能在网络行动时引发潜在风险和社会合作风险等。

新技术社会应用均面临上述问题,使得新技术社会引入具有实验特征。尤其对于那些能够创造巨大社会收益,同时也会引入潜在不确定性危害的技术,如生物技术、核技术以及纳米技术等,其社会引入的实验特征更为明显。由于新兴技术不确定性,以及对其潜在危害的认知局限,社会往往对技术应用产生不同程度的抵触情绪,引发技术系统与社会系统、专家系统与公众系统、技术支持者与反对者抑或是更广泛的利益相关者间的冲突。技术社会实验理论适用于探讨这些争议性议题,对新兴科技创新治理具有借鉴意义。

3.2 运行机制

实验的目的是知识生产,技术社会实验同样如此。技术社会实验关注技术在真实社会环境中的绩效,以验证先前的技术假设或预期是否成立。实际上,技术社会绩效往往与人们的预期存在差异,即所谓的“意外事件”[16]。科学家对这种技术社会实验中的“意外”持有积极的态度,因为实验的目的就是探索未知、发现“意外”。但是对于生产制造商、政府监管机构及消费者而言,“意外”可能会对其产生不良影响。技术社会实验的知识生产正是源于 “意外事件”,通过对“意外事件”深入剖析,促使行动者对先前的技术知识进行检验,根据结论修正理论知识及行动计划,最终实现知识生产目的[17]。因此,技术社会实验的运行机制,其实质就是社会对技术实施应用过程中“意外事件”的学习过程。Gross和 Krohn[9]认为,技术社会实验中的学习应当是递归的,通过不断实验迭代,进行知识生产。从这一观点也可以看出,技术社会实验是一个长期、持续的过程,本质上归属于“干中学”模型。这种持续的迭代学习,加深了人们对技术及技术属性的了解,进而促进知识生产和社会进步。

3.3 实践应用

目前,技术社会实验理论还未形成具有共识性的研究框架,但是其理论思想已被广泛应用于多个领域,如自然环境治理、创新网络、新兴技术治理等。下面主要介绍社会实验理论在环境治理、创新网络以及新兴技术伦理等领域的应用。

3.3.1 环境治理

在生态环境领域,面对河湖污染、渔业资源过度捕捞、森林资源过度砍伐等问题,通常需要制定具有稳健性的生态恢复计划以实现自然生态复原。这种战略计划是否可行,实施效果如何,只有在正式投入社会应用后才能知道。因此,制定具有稳健性的战略计划有助于确保治理手段与措施具有较好的适用性、灵活性及可持续性。社会实验理论为生态恢复战略制定提供了有益指导。

Gross和Hoffmann-Riem将社会实验思想运用于生态恢复项目设计中,旨在弥补传统生态恢复战略的稳健性不足。一般来说,传统规划设计目标是明确的,但当其面对由人类和非人行动者参与、包含诸多不确定性的自然生态系统恢复问题时,就会陷入稳健性不足的困境。在人类参与的社会自然生态系统中,常常伴随着行动者诞生或消失,这会对系统稳态产生影响,此时就需要根据实际情境对既定战略进行调整。Gross及其同事认为,需要对传统固化的战略设计理念进行调整,由此引入社会实验理念,将战略规划设计概念化为多主体参与的社会实验。这一理念认为,实验应具备稳健性,并且能够吸收多元价值,因此Gross和Hoffmann-Riem[4]扩展了实验人员范畴,将非学术研究人员和志愿者也纳入生态恢复实践设计之中。当实验中出现行动者诞生或消失的情形时,就需要多元行动者参与问题分析,共同决定是否对既有的生态恢复战略进行调整以及如何调整。通过这种方式不断改进生态恢复战略,使战略措施更具灵活性、适应性及稳健性。

20世纪70年代,如何选择垃圾处理技术以提高废弃物处理效率,成为德国面临的重要问题。当时提出的一种设计路线是,建立垃圾压缩处理站,但是关于垃圾压缩后会发生怎样的生物化学反应、产生何种结果,缺乏相关研究数据支撑。Ralf Herbold[15]认为,德国新的大型废弃物处理站建设具有明显的实验特征。首先,缺乏相关知识,如处理站内垃圾堆积产生的各种生化反应及其潜在危害,这些知识在实验室中很难获得参考数据;其次,新的废弃物处理站具有明晰的潜在假设,即新的技术设备和组织能够有效降低风险并提高安全性。但是,对于这一新的技术系统在社会交互过程中是否能达到预期效果,难以判断。操作人员一旦没有完全遵照既定的规范操作,前述安全性假设就会出现问题;再次,无法在处理站建立并投入使用之前,完全预知其影响。这是因为,结果不仅受将来废弃物成分影响,还受新的废弃物回收处理策略的影响。这些不确定性均预示着一种“未知”的情形,不仅包括对建构废弃物处理站的社会环境和技术过程的“未知”,而且实验结果也是“未知”的。鉴于此,Herbold将新废弃物处理站的社会引入概念化为一场社会实验。首先,确定废弃物处理站的基本设计原则,包括错误的可补救性、紧急情况下的可控性,以及废物的可回收;然后,将废弃物处理站正式投入社会环境中运作,检验实验设计方案的可行性。如此一来,“风险分析的参数就可以在现实社会实施中得到检验”[15]。

3.3.2 创新网络

在创新网络中,科学扮演什么样的角色?其是如何融入创新过程的?科学的社会研究领域已对这些研究问题作了深入探讨。在该视域下,科学不仅是学术概念,还是一种涉及面更宽的知识生产事业;其目的不仅是为了建构技术和操控自然,而且对社会生活的各个方面,如教育、贫困、健康、信息、战争等,都具有建构意义。沿袭这一进路,Krohn 和Daele指出,科学的目的不仅是为了提供具有适用性的知识,还生产“非知识”。人们通常都强调科学研究将知识不确定性转化为确定性,用清晰理论替换模糊概念,以及消解技术困境的能力。然而,当这一能力向复杂性议题扩展时,该能力就会显得无所适从。在复杂情况下,几乎无法准确预测到真实的技术绩效,以及其潜在的负面效应。基于这一认识,Krohn 和 Daele[3]从社会实验视角对这一困境进行了探讨,解释了科学家如何在应用新技术的过程中,学习并解决技术本身的问题。同时他们还指出,在这种实验设计下,技术应用过程中产生的知识逐渐成为技术实施的基础,并以转基因技术为例,说明了20世纪70年代后期分子生物学家是如何与非科学家结成联盟,利用非科学家的资源,为与其目标导向一致的研究争取政治支持。在这一创新网络中科学成为变革的代理人,其在将无知转变为知识的同时,也将已经被接受的知识转变为不确定性。

3.3.3 新兴技术伦理

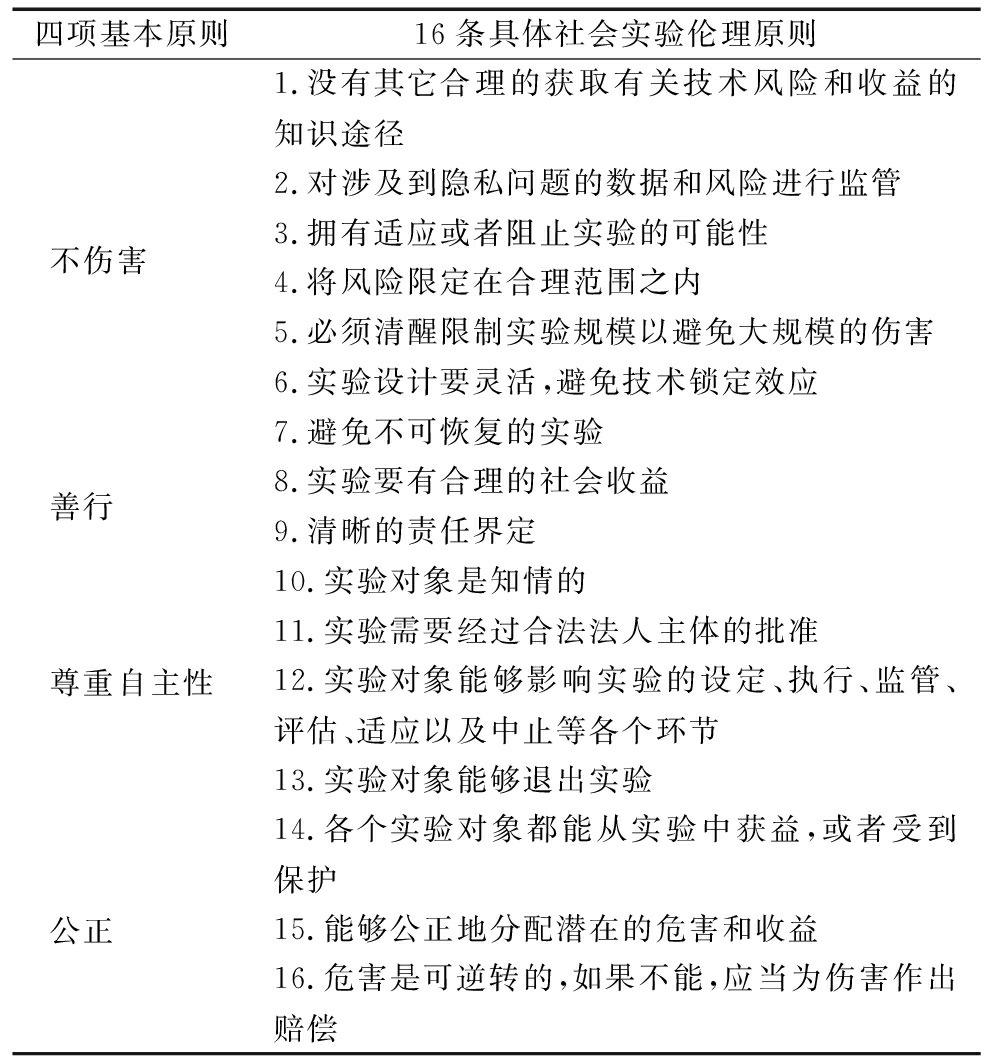

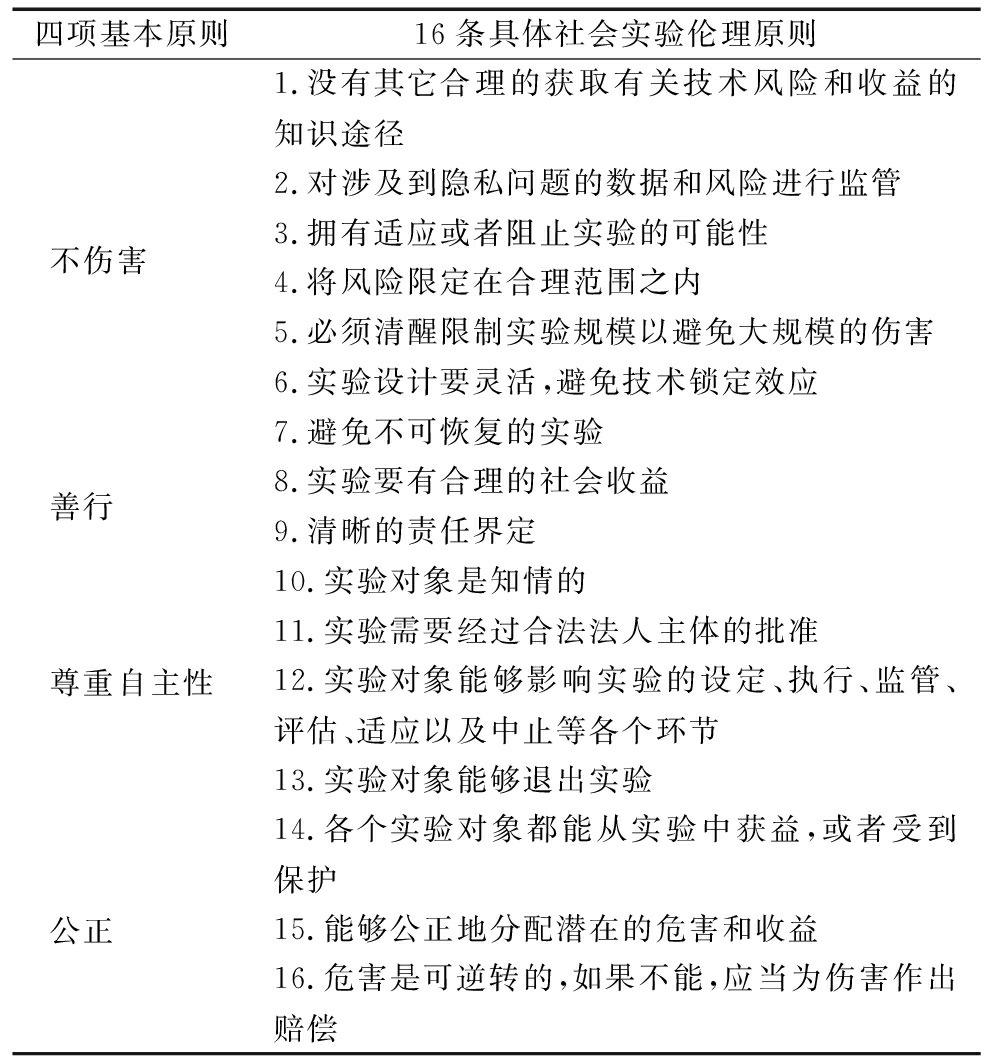

新技术社会引入路径要求以一种新的视角看待技术,将其置于社会实验的实践机制之中,以检验技术的潜在问题及后果。这一实践机制有认知和伦理两个维度:认知层面,需要收集有关技术影响的信息,并将其反馈到正在进行的实验之中;在伦理层面,需要确保实验严格遵循某些伦理原则。对此,Van de Poel[18]将其技术社会实验理念应用于纳米技术、合成生物学等领域,探讨了相关技术实验的伦理可接受性问题,通过与医学实验类比,参照医学实验的伦理审查机制,提出了技术社会实验的伦理框架,如表1所示。

表1技术社会实验伦理框架

四项基本原则 16条具体社会实验伦理原则 不伤害 1.没有其它合理的获取有关技术风险和收益的知识途径 2.对涉及到隐私问题的数据和风险进行监管 3.拥有适应或者阻止实验的可能性 4.将风险限定在合理范围之内 5.必须清醒限制实验规模以避免大规模的伤害 6.实验设计要灵活,避免技术锁定效应 7.避免不可恢复的实验 善行 8.实验要有合理的社会收益 9.清晰的责任界定 尊重自主性 10.实验对象是知情的 11.实验需要经过合法法人主体的批准 12.实验对象能够影响实验的设定、执行、监管、评估、适应以及中止等各个环节 13.实验对象能够退出实验 公正 14.各个实验对象都能从实验中获益,或者受到保护 15.能够公正地分配潜在的危害和收益 16.危害是可逆转的,如果不能,应当为伤害作出赔偿

数据来源:Poel I V D(2015)研究资料整理

以纳米防晒霜研究为例,Jacobs 和 Van de Poel[5]发现纳米技术风险在现有不确定性条件下不能得到充分评估,因此将纳米技术社会引入概念化为社会实验,并以含有纳米二氧化钛颗粒的纳米防晒霜的市场化过程为例,探讨了纳米技术的社会伦理可接受性问题。研究发现,化妆品中使用纳米二氧化钛颗粒在伦理上是不可接受的,其违反了社会实验的四项基本原则(缺乏可选项、缺乏可控性、有限的知情同意、缺乏持续的评估),由此提出5项补救措施,包括为消费者提供更多信息以减少信息不对称、设置监管工具、持续评估、安全性设计以及不断完善管理规范。

Van de Poel将社会实验理论应用到核能、纳米等技术的社会可接受问题研究上,已取得了一批成果。Van de Poel[19]从新技术引入的社会风险视角出发,将新技术的社会引入概念化为社会实验,探讨了这种社会实验的伦理可接受性问题,并从生物医学伦理视角,提出此类社会实验需要遵循的基本伦理原则。然后,将核能、纳米技术社会引入情形与伦理原则作比较,根据比对结果对原则进行评估和修订,进而达到负责任实验的目的。

4 结论与启示

技术社会实验理论作为研究新技术不确定性及潜在危害和收益问题的新近理论,拓展了传统社会实验的应用范围,将技术社会引入概念化为社会实验,丰富了科技治理、技术社会争议解决的相关理论研究,对新兴技术的社会治理及我国科技与社会协调发展具有重要的启发意义。

4.1 研究结论

(1)技术社会实验理论可以成为新技术创新治理的补充路径。传统基于风险框架的技术治理路径在面对新兴技术不确定性和社会引入的实验特征时,存在明显不足。对于既能带来巨大社会收益,又存在显著不确定性的新兴技术,在其投入社会应用之前,缺乏足够的可靠性证据论证其潜在社会后果。无论是出于国家意志还是无形的商业压力推动,这类技术的社会应用均难以避免,其社会引入具有明显的实验特征。技术社会实验理论正是基于这一背景,首先承认了新兴技术社会引入的不确定性特征,强调其治理应建立在递归学习机制之上,通过在社会中收集新技术绩效信息,适时调整技术治理策略,促进新兴技术善治。

(2)技术社会实验理论能够为不同参与主体提供对话交流机遇与平台。在新技术社会引入过程中,技术反对者要求科学家证明技术是安全的,而技术支持者则认为只有经过科学证实的风险才能得到管控。技术社会实验理论视域下,新技术在实施应用前是没有可行的方式对其知识和系统正确性进行验证的,只能在社会应用中进行验证。社会实验的参与主体可以共同参与构建负责任的技术社会实验,并在技术的社会嵌入过程中,学习和了解新技术,增进新技术社会应用的合法性基础。

4.2 政策启示

本文研究表明,当今新技术社会引入的实验特征越发突显,成为潜在冲突的导火索,而社会和既有的政策体系还未作好充分准备以应对这一趋势,社会需要学习及适应新技术的这种实验特征。鉴于此,本文研究对于新技术社会引入的创新治理有如下启示:

(1)新技术或技术系统的社会引入不是一次性决策,应当充分把握现代新兴技术、复杂技术系统社会引入的实验特征,在利用其创造巨大社会收益的同时,有效控制社会引入不确定性风险的影响程度及范围。在新技术进入社会后,需要对其进行长期监测,以及时发现技术应用过程中可能产生的“意外事件”。当新技术系统预期与实际绩效发生严重偏差时,需要对相关理论知识进行反思,进而调整或改变技术发展策略。

(2)对于具有重大不确定性后果的大型复杂技术系统的首次社会引入,应当在规模上坚持最小必要原则。由于技术系统具有社会实验属性,使得一旦发生“意外事件”,其影响范围和造成的损失可能十分严重,带来不可逆、不可恢复的损害。因此,出于审慎性考量,新技术的首次社会引入应坚持最小必要原则,只有当技术系统的社会绩效得到验证后,才能逐步扩大应用范围,以控制技术系统的不确定性风险。唯有如此,才能保证技术社会实验危害最小,进而增强技术系统社会引入的合法性基础。

(3)在新技术社会引入之前,应当充分考虑技术失败可能引发的伦理、法律和社会后果,做好社会宣传、应急预案,提高社会整体应对技术系统不确定性的能力,增强技术社会实验的可逆性和可恢复性。

(4)技术监管决策过程应当去中心化。政府机构应当与其他利益相关主体合作,让渡部分监管决策权利以降低决策风险。同时,鼓励各利益相关主体积极参与监管实践,促进技术的负责任发展。

此外,技术社会实验理论也面临着一些挑战[20]。例如,如何理解社会实验中的“实验”概念?社会实验的运行规则?其知识生产过程是怎样的?社会实验生产的知识与传统的常规科学知识有什么不同?什么时候才能认为技术不再处于实验状态等?这些都是值得进一步研究与探讨的议题。

参考文献:

[1] KROHN W, WEYER J.Society as a laboratory: the social risks of experimental research [J]. Science and Public Policy, 1994, 21(3): 173-183.

[2] KROHN W. Waste sites as experiments: producing knowledge about waste[C].Proceedings of the Conference on New Directions in Interdisciplinary Research: A Conference in Real World Experiments, October, Penn State University, University Park, F, 2003.

[3] KROHN W, DAELE W V D. Science as an agent of change: finalization and experimental implementation [J]. Social Science Information, 1998, 37(1): 191-222.

[4] GROSS M, HOFFMANN-RIEM H. Ecological restoration as a real-world experiment: designing robust implementation strategies in an urban environment [J]. Public Understanding of Science, 2005, 14(3): 269-284.

[5] JACOBS J F, IBO V D P, PATRICIA O. Sunscreens with titanium dioxide (tio2) nano-particles: a societal experiment [J]. NanoEthics, 2010, 4(2): 103-113.

[6] B?SCHEN S. Modes of constructing evidence: sustainable development as social experimentation-the cases of chemical regulations and climate change politics [J]. Nature & Culture, 2013, 8(1): 74-96.

[7] GROSS M, KROHN W. Society as experiment: sociological foundations for a self-experimental society [J]. History of the Human Sciences, 2005, 18(2): 63-86.

[8] KROHN W, WEINGART P. Commentary: nuclear power as a social experiment——European political "fall out" from the Chernobyl Meltdown [J]. Science Technology & Human Values, 1987, 12(2): 52-58.

[9] GROSS M, KROHN W. Science in a real-world context: constructing knowledge through recursive learning [J]. Philosophy Today, 2004, 48(5): 38-50.

[10] WYNNE B, FELT U. Taking European knowledge seriously:report of the expert group on science and governance to the science, economy and society directorate, directorate-general for research, European commission [J]. Microwave & Optical Technology Letters, 2007, 55(7): 68.

[11] POEL I V D. The introduction of nanotechnology as a societal experiment [J]. Technoscience in Progress Managing the Uncertainty of Nanotechnology, 2009: 129-142.

[12] POEL I V D. Why new technologies should be conceived as social experiments [J]. Ethics Policy & Environment, 2013, 16(3): 352-355.

[13] RIP A. Introduction of new technology: making use of recent insights from sociolcmgy and economics of technology [J]. Technology Analysis & Strategic Management, 1995, 7(4): 417-432.

[14] GREEN K. Shaping technologies and shaping markets: creating demand for biotechnology [J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2007, 3(1): 57-76.

[15] HERBOLD, RALF. Technologies as social experiments. the construction and implementation of a high-tech waste disposal site [M].London:GENGAGE Lmg Business Press,1995:

[16] RHEINBERGER H-J. Toward a history of epistemic things: synthesizing proteins in the test tube [J]. Isis,1998,89(2): 366-367.

[17] 刘玉强. 社会实验:作为一种技术治理路径——以氟氯烃的社会引入为例 [J]. 自然辩证法研究, 2017, 33(4): 63-67.

[18] VAN D P I. An ethical framework for evaluating experimental technology [J]. Science and Engineering Ethics, 2016, 22(3): 667-686.

[19] POEL I V D. Nuclear energy as a social experiment [J]. Ethics Policy & Environment, 2011, 14(3): 285-290.

[20] PETERSON M B. New technologies should not be treated as social experiments [J]. Ethics Policy & Environment, 2013, 16(3): 349-351.

ReviewonTheoryandPracticeofTechnologySocialExperiment

Liu Yuqiang1,Qi Kunpeng2,Zhao Gongmin1

(1.College of Economics and Management, North University of China, Taiyuan 030051, China;2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

Abstract:The complexity and uncertainty of modern technology, incomplete knowledge, etc., makes the laboratory studies are not able to fully validate the correctness of the technical knowledge. The social introduction of technology presents obvious experimental characteristic. "Technical social experiment" is a new theory to deal with uncertainty, potential harm and benefits of new technology. Through the review on the theory of technological society experimental background, tracking theory origin, elaborate the basic features of technology social experiment, analysis of typical case study, can show technology social experiment theoretical value and practical significance, has important implications for the emerging science and technology governance.

KeyWords:Technology Uncertainty; Technology Risk; Social Experiment; Science&Technology Governance

文章编号:1001-7348(2018)16-0016-06

文献标识码:A

中图分类号:G301

DOI:10.6049/kjjbydc.2017090285

作者简介:刘玉强 (1986-) ,男,山东聊城人,博士,中北大学经济与管理学院讲师,研究方向为科技与社会、科技管理;齐昆鹏(1988-),男,安徽阜阳人,中国科学院大学博士研究生,研究方向科学技术与社会;赵公民(1970-),男,山西运城人,中北大学经济与管理学院教授,研究方向为商业服务创新、科技政策。

基金项目:山西省科技厅“131”领军人才工程项目(2016.6-2018.6);山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目(2017335);山西省软科学研究项目(2016041007-3)

收稿日期:2017-12-01

(责任编辑:林思睿)