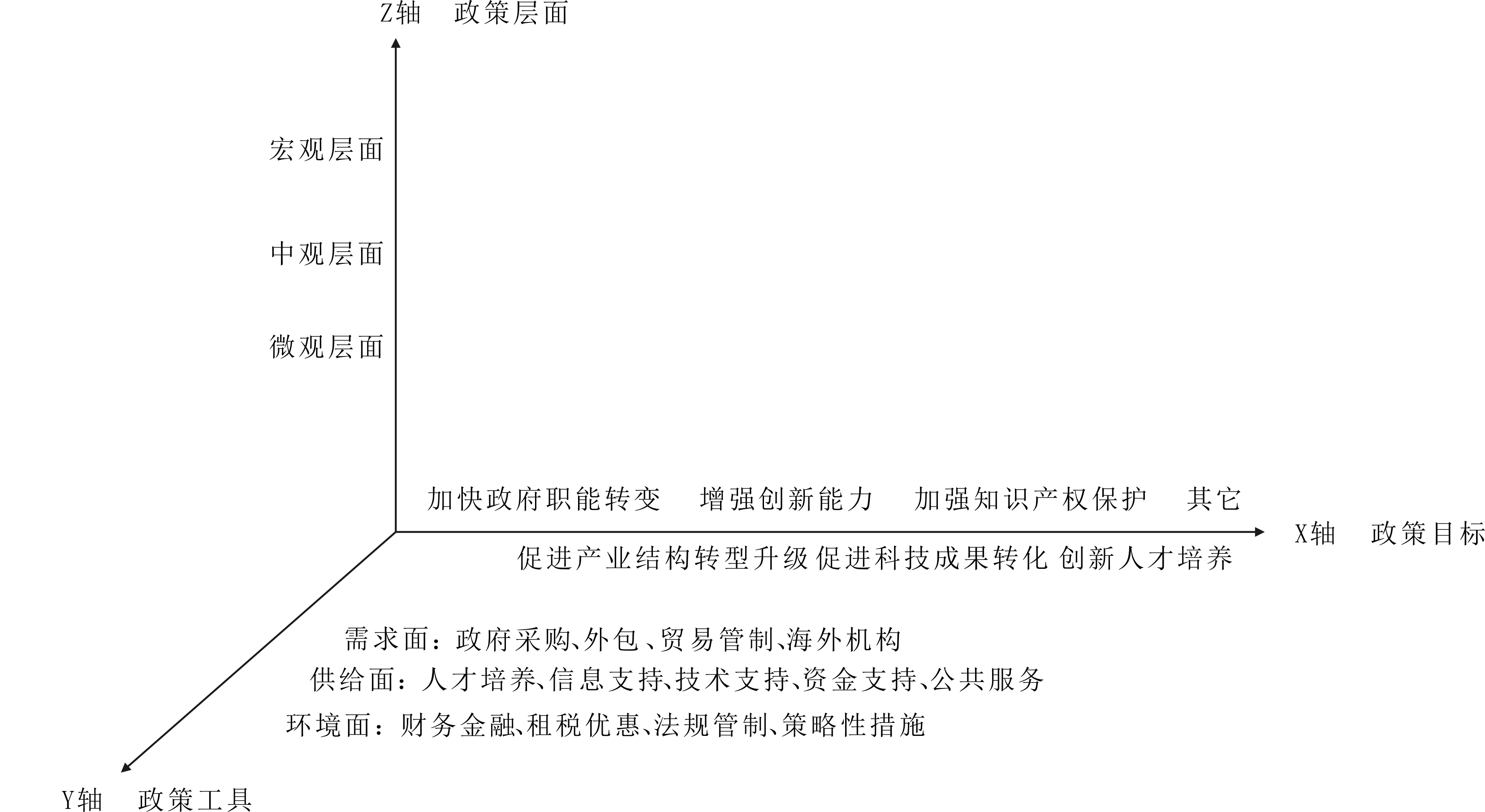

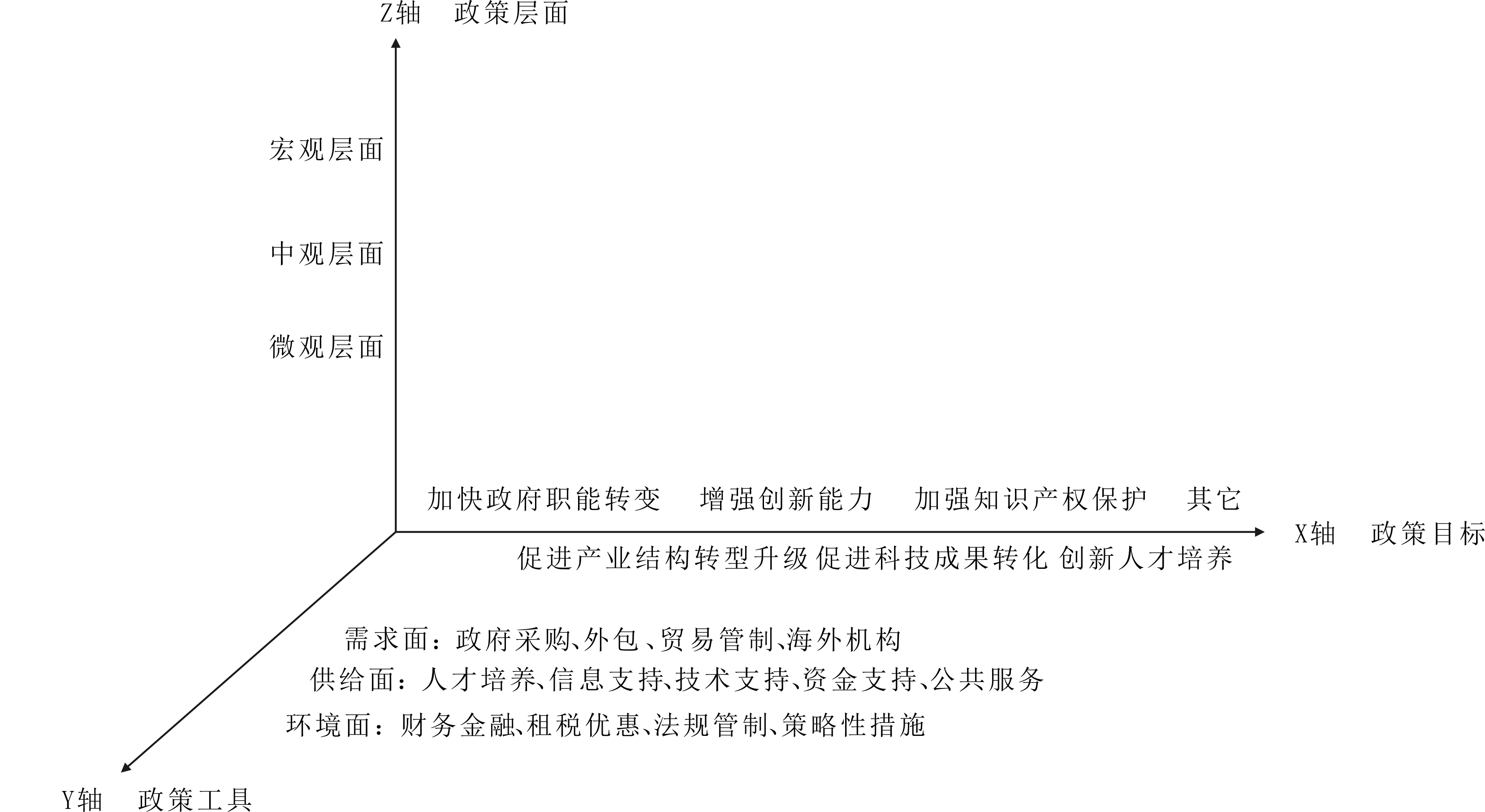

图1 我国协同创新政策分析维度框架

朱桂龙,杨小婉,江志鹏

(华南理工大学 工商管理学院,广东 广州 510640)

摘 要:解决科技与经济结合不紧密问题的关键在于增强协同创新合力,而协同创新产出具有“公共—私人”双重属性,其决定了政府应扮演解决市场失灵问题的角色。从宏观、中观和微观3个层面界定协同创新政策干预的适度边界,进而从层面—目标—工具三维框架研究我国协同创新政策变迁过程。结果发现,现有协同创新政策发展脉络内含在科技体制改革发展中,3个层面政策呈现“橄榄型”分布、多元化目标明显、工具上环境面为主供给面为辅等特征。最后,进一步提出未来协同创新政策体系设计需要克服的五大问题并给出相关建议。

关键词:层面—目标—工具三维框架;协同创新政策;政策变迁;政策体系设计

改革开放以来,中国迎来了“科学的春天”,中国科学事业发展走上了快车道。从专利数量的突飞猛进到科学论文的爆发式增长,从科研投入(人力和财力)不足到科研队伍和经费的迅猛增加,我国科研事业取得的成就有目共睹[1]。然而,成就的背后也折射出一些潜在发展问题。世界知识产权组织《2016全球创新指数》调查报告显示,我国创新指数仅排第25位,与SCI科技论文总量相比,创新指数更能反映创新质量[1]。我国创新质量指标排名第17位,虽在中等收入经济体中居首位,但与高收入经济体相比还存在较大差距[2]。与此同时,中国产业核心关键技术大部分仍然依赖国外进口。

2005年,国家提出构建以企业为主体、产学研相结合的技术创新体系,有效整合产学研力量,真正解决科技与经济“两张皮”问题[3]。期间,一些促进产学研合作的技术创新组织不断涌现,出现了大量“一次性式”、“拉郎配式”的产学研合作,而对于科技与经济的紧密结合却大打折扣。基于这一问题,2012年,胡锦涛同志提出要“大力推动协同创新”,只有从战略层面推进协作,才能创造更长久、更稳定的合作关系,其在科技体制改革深化中强调解决科技与经济结合不紧密问题的关键在于增强协同创新合力[4]。然而,当前我国国家创新体系结构还不合理,主要体现在以下3个层面:在宏观层面,科技和经济“两张皮”现象长期存在;在中观层面,异质性企业技术创新系统和以高校及科研院所为主体的知识创新系统两者在合作目的方面存在差异,导致科研成果转化效率低下、科研成果与实践应用间存在严重的转化鸿沟[5];在微观层面,科研团队内部“单打独斗”的科研模式仍然普遍存在[6]。

在理论研究方面,Haken[7]从协同学角度认为创新是协同创新最初的来源。20世纪80年代后期,协同思想在创新领域得到广泛应用[8]。Cohen 和Levinthal[9]研究指出,企业需要突破原始组织边界,进行合作创新。Powell等[10]认为,地理位置、研发联盟和关系纽带等是协同创新重要驱动因素。Chesbrough[11]进一步指出,在开放式创新环境下,协同创新对于企业生存和发展至关重要。而且,在很长一段时间,国内很多学者都将合作创新或者产学研合作等同于协同创新[8]。随后,一些学者分别从企业创新要素协同和高校协同机制等微观层面[12]、产业中观层面及宏观政策协同方面[13-14]展开了研究。也有一些学者分别从知识视角、网络视角、过程视角[15]和系统科学视角[16]对协同创新进行了定义,但并未达成一致意见。

协同创新知识和技术产出带有“公共—私人”双重属性。双重属性中的公共属性决定了协同创新产出,如共性技术等具有准公共品性质。这种公共物品作为一种正外部性,虽然对于整个社会而言具有较大的社会收益,但对于初始研发创新主体而言,尤其是私人部门而言无法获取一定补偿,并且会大幅降低其研发动力,同时也很容易诱发“搭便车”行为。从一定程度上讲,对于私人部门而言,还将降低公共物品研发力度;而对于公共部门而言,追求短期经济利益使得研发更偏向于产品技术层面,最终将导致“市场失灵”。单凭市场力量无法实现创新资源的高效配置,而通过政府这只“无形之手”纠正“市场失灵”是当前发展情境的必然之路。具体而言,可通过制定系列政策让协同创新外部性内部化,其中最重要的就是协同创新政策措施。因此,本文从宏观、中观和微观3个层面对协同创新政策作用边界进行界定,通过对我国协同创新政策的来龙去脉进行梳理,厘清政府在推动协同创新过程中如何通过政策工具组合实现政策目标等问题,并结合实际情况,凝练和思考未来协同创新政策体系设计。

协同创新政策是科学政策和技术政策的演化体,但绝不是两者简单的相加或整合。本文认为,协同创新政策是一国政府为促进科技、经济和教育发展,规范创新合作主体行为,进一步发挥创新合作主体协同作用而制定并运用各种直接或间接政策及措施的总和。协同创新政策内涵包括以下3个层面:①在宏观层面,协同创新政策是科技管理体制的产物,其能够推动科教融合发展;②在中观层面,协同创新政策是产业或产学研合作创新的产物,其能够促进企业、高校和科研院所全面参与国家创新体系建设;③在微观层面,协同创新政策是科研团队合作创新的产物,其能够支撑一批高水平大学和科研院所组建跨学科、综合交叉的科研团队。协同创新政策是中国特有的一个名词,与之相近的概念主要有“科技政策”和“产学研合作政策”。但与协同创新政策相比,前者过于宽泛,后者过于狭窄,而协同创新政策则介于二者之间。协同创新政策比技术创新政策关注范围更广,比创新政策关注范围要窄,创新政策以经济创新总体绩效为主,而协同创新政策则以创新合作主体协同绩效为主。

现有政策分析框架研究主要从以下几个方面展开:①中外比较分析研究。蔺洁等(2015)构建了基于政策主体、政策工具、政策目标三维度创新政策中美比较分析框架。李凡等(2015)构建了基于政策目标、政策工具、政策执行三维度技术创新政策中印演进分析框架,以及中俄技术创新政策演进分析框架。李梓涵昕等(2015)构建了知识目标-政策工具-政策执行三维框架,对比了中韩两国技术创新政策;②框架构建研究。一些学者发现,创新政策由政策目标、作用对象和作用手段三要素构成。苏敬勤等(2013)通过扎根理论编码分析发现,我国创新政策作用体系可归结为“战略-政策-行为”直线式体系。赵筱媛和苏竣(2007)构建了公共科技政策分析的政策工具—科技活动—作用领域三维立体框架。黄萃等[17]以中国风机制造业和光伏产业为例,构建了基于政策工具-技术路线图的政策分析框架。樊霞和吴进(2014)建立了政策工具-产业领域-技术活动类型3个维度的共性技术创新政策分析框架。综上所述,政策分析框架基本上离不开对政策工具和政策目标的分析,而对于政策制定及执行效果的不同关注,使得政策分析框架有所不同。

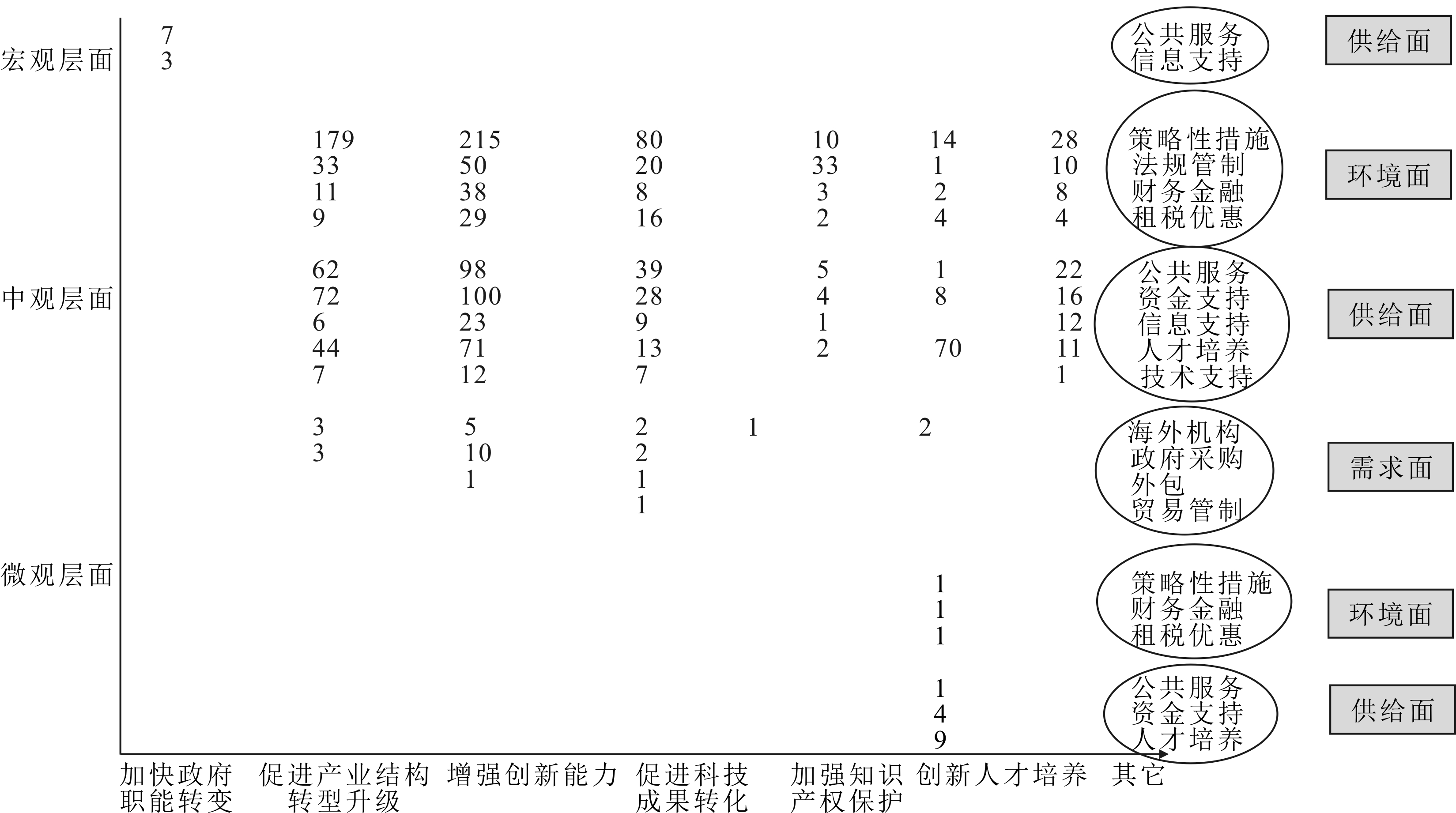

因此,本文在对协同创新政策认识的基础上,加入3个层面作为其中一个重要分析维度,将政策目标和政策工具作为主要分析维度,构建我国协同创新政策分析三维度框架,见图1。具体分析如下:

(1)X维度:政策目标维度。立足于政策内容角度的政策目标剖析,主要是对协同创新政策文本语句进行分析。本文发现,协同创新政策文本中的内容多以行动语句出现,主要存在两种类型行动语句:一方面是表达宏观倾向需要调整的,如提升、完善、加强、加快、深化等;另一方面则是表明政策行为的具体指向,如形成、建立、建设、促成、实现等。因此,可根据语句表达的主要意义和价值倾向进行主题归类[18]。在协同创新政策目标研究分析中,本文以句子为分析单元,提炼主题话语,并将其进行归类,最后将我国协同创新政策目标归为7个类别,分别是加快政府职能转变、促进产业结构转型升级、增强创新能力、促进科技成果转化、加强知识产权保护、加大人才培养和其它。

图1 我国协同创新政策分析维度框架

(2)Y维度:政策工具维度。基于Rothwell和Zegveld[19]提出的经典创新政策工具分类思想,本文构建协同创新政策分析基本政策工具维度,将协同创新政策涉及的政策工具分为供给面、需求面和环境面3种(赵筱媛等,2007)。其中,供给面政策工具包含人才培养、资金支持、公共服务、技术支持和信息支持;需求面政策工具包含贸易管制、外包、政府采购和海外机构;环境面政策工具包含策略性措施、租税优惠、财务金融和法规管制等。

(3)Z维度:政策层面维度。本文认为,协同创新政策作用主要体现在以下3个层面,即宏观层面、中观层面及微观层面。其中,宏观层面主要表现为加强部门间统筹协调,中观层面主要表现为加强产业或产学研协同创新,微观层面主要表现为深化科研团队协同创新。

本文数据来源于“北大法律信息网”中央法规司法解释数据库,主要是对新中国成立以来到“十二五”规划结束期间(1949年10月1日-2015年12月31日)的协同创新政策文本进行数据收集。在关键词选取上,本文采用两个依据点:①以“协同创新”为检索词在知网中检索相关文章,对关键词共词分析后发现,“创新”和“协同”出现频次最高,因此本文选取关键词“创新”和“协同”;②依据本文对协同创新政策3个层面的认识,在宏观层面上,科教融合加入关键词“科教”;在中观层面上,实际上是纵向协同和横向协同[20-21]。纵向协同主要是指产业集群,而横向协同是指产学研合作,因此加入关键词“集群”、“产学”、“学研”和“校企”。在此基础上,加入关键词“科技成果转化”进行补充。广义的科技成果转化包含知识生产到最终生产力形成这一创新链条,因此科技成果转化也是协同创新的一个重要因素(贺德方,2011;盛朝迅等,2017);在微观层面上,涉及科研团队合作、联合开发重大科技项目、研发平台聚集产学双方跨学科研究团队、解决行业关键和共性技术等重大问题,因此加入关键词“科研团队”、“研发平台”、“联合开发”、“重大科技项目”等[12,22]。最终,形成12个关键词。检索完成后,清洗不符合要求的数据,具体清洗过程如下:第一步,通过关键词检索,得到272 21个样本(检索时间为2016年12月31日);第二步,快速阅读全文,扫读关键词所在部分进行判断,筛选后得到1 343条数据;第三步,精读数据,保留有实质政策工具的数据,去掉只是提及关键词的政策样本,筛选后得到729条样本数据。

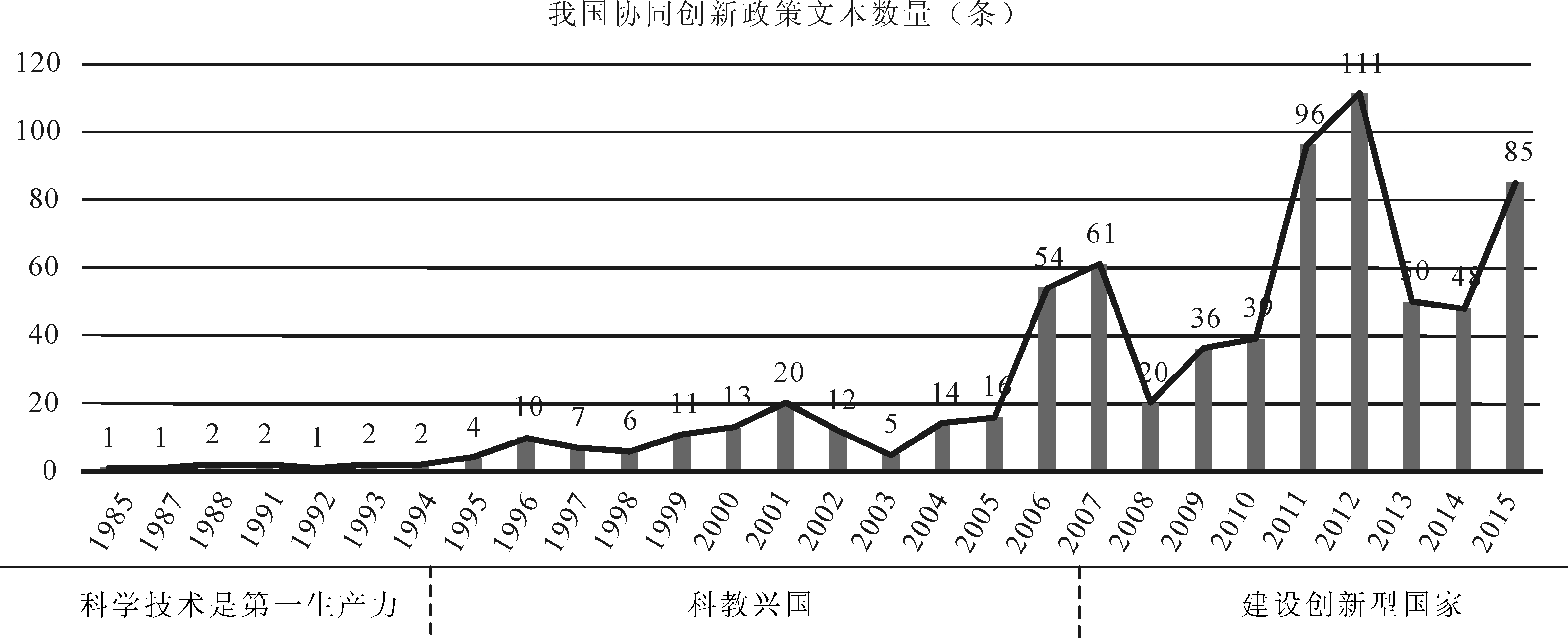

从新中国成立以来到“十二五”规划结束期间,我国共颁布了729条协同创新政策文本,具体发展历程见图2。从中可见,政策文本数量呈螺旋上升趋势,2012年发文量出现一个小高峰,表明政府对于协同创新重要性认识不断提高,对协同创新政策越来越重视,具体分布情况见图3。本文对不同科技战略阶段分析如下:

(1)科技战略阶段一:科学技术是第一生产力(1985-1995年)。这一阶段共发文15条,我国促进科技成果产出和转化方式呈现出从以科技规划为中心向国家科技计划转变。在此阶段,协同创新概念的雏形——科研生产联合体概念应运而生,其最初目的在于解决科研与生产相互脱节问题。随着1992年“产学研联合开发工程”的推进,协同创新概念进一步发展到产学研合作概念;1993年,《中华人民共和国科学技术进步法》进一步将各创新主体开展联合和协作以法律形式予以确认[38];1994年,《国家教委、国家科委、国家体改委关于高等学校发展科技产业的若干意见》鼓励高等学校结合自身优势特征建立科技企业,大力推进产学研合作联办科技企业;1995年,《中共中央、国务院关于加速科学技术进步的决定》提出要推动科研院所、高等学校和企业合作开发先进技术。然而,这一阶段出台的相关政策却并未清晰界定产学研合作主体,更多只是鼓励高校、科研院所产出和转化技术成果(李世超等,2011)。

(2)科技战略阶段二:科教兴国(1996-2005年),这一阶段共发文114条。伴随着科技体制改革的逐步深入,科技和经济“两张皮”现象逐渐暴露,一些阻碍二者深入融合的不利因素凸显出来。在传统计划经济体制下,企业缺乏与高校及科研院所合作、自身研发动力不足、高校及科研院所科研成果转化率低下等问题困扰着我国科技创新发展。1996年,《国家教育委员会关于加强高等学校为经济社会发展服务的意见》强调高等学校科技工作要向生产应用延伸,大力加强技术开发和成果转化;1996年,《国务院关于(“九五”)期间深化科技体制改革的决定》提出要推动科技机构面向经济建设主战场,科研机构和高等学校要积极主动地为地方经济建设和社会发展服务;1996年,《中华人民共和国促进科技成果转化法》是这一阶段政策特征的集中体现(李世超等,2011)。在这一阶段,科教兴国战略导向推动了协同创新政策中心从推动科技成果产业化向建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系转变,但技术创新体系尚未以政策形式确立。一方面,主要是鼓励各类技术开发机构建立机制式紧密合作关系;另一方面,主张建立各类中介服务机构促进科研成果转化。如2001年《关于推进行业科技工作的若干意见》提出在完善国家工程技术研究中心的基础上,推动产学研合作建立行业工程技术中心。研究发现,这一阶段政策在顺承前一阶段对科技成果转化关注的同时,开始对多样化技术开发机构进行实践摸索。

(3)科技战略阶段三:建设创新型国家(2006-2015年),这一阶段共发文600条。2006年颁布实施的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》是这一阶段政策的重点节点,随后相关部门陆续颁布了多项配套政策实施细则,构成了我国新时期创新型国家建设的协同创新政策体系。一系列政策的出台,奠定了我国“以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系”,这一新型举国体制,引导创新资源要素逐步向企业集聚,推动企业和科研院所、高校合作,重点突破重大关键共性技术研发,主张开展突破式创新,实现跨越式发展。2012年,《教育部、财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》(简称“2011计划”)的颁布,第一次明确提出协同创新的概念,该政策主张大力推进高校协同创新发展,有效促进了高等教育与科技、经济、文化的有机结合。2013年,工业和信息化部印发了《产业关键共性技术发展指南(2013年)》,进一步完善了对共性技术的界定;《教育部关于深化高等学校科技评价改革的意见》完善了高校科技成果评价体系,为高校科技人员松了绑。2014年,财政部和科学技术部、国家知识产权局联合颁布的《关于开展深化中央级事业单位科技成果使用、处置和收益管理改革试点的通知》提出建立健全科技成果转移转化收入分配和激励制度。《2011协同创新中心建设发展规划》、《2011协同创新中心政策支持意见》、《2011协同创新中心认定暂行办法》3个文件提出加强协同创新中心运行机制建设。2015年,财政部、国家税务总局、科技部联合颁布的《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》完善了企业合作研发项目税收政策。同年,还对两部重要法律进行了修改,即《中华人民共和国促进科技成果转化法》和《中华人民共和国高等教育法》。在这一阶段,相关政策的出台达到前所未有的高峰,这些政策一方面确立了新型举国体制,另一方面更多地强调通过战略层面的产学研合作推动一些重点领域共性技术协同攻关。

总体而言,我国协同创新政策在国家科技体制改革重要节点上,政策数量达到极大值,但每一次政策颁布出现高潮之后又有一定回落,这在很大程度上反映出政府对协同创新规律认识不足,对利用政策支持协同创新缺乏科学把握,政策连贯性和可持续性有待提高。

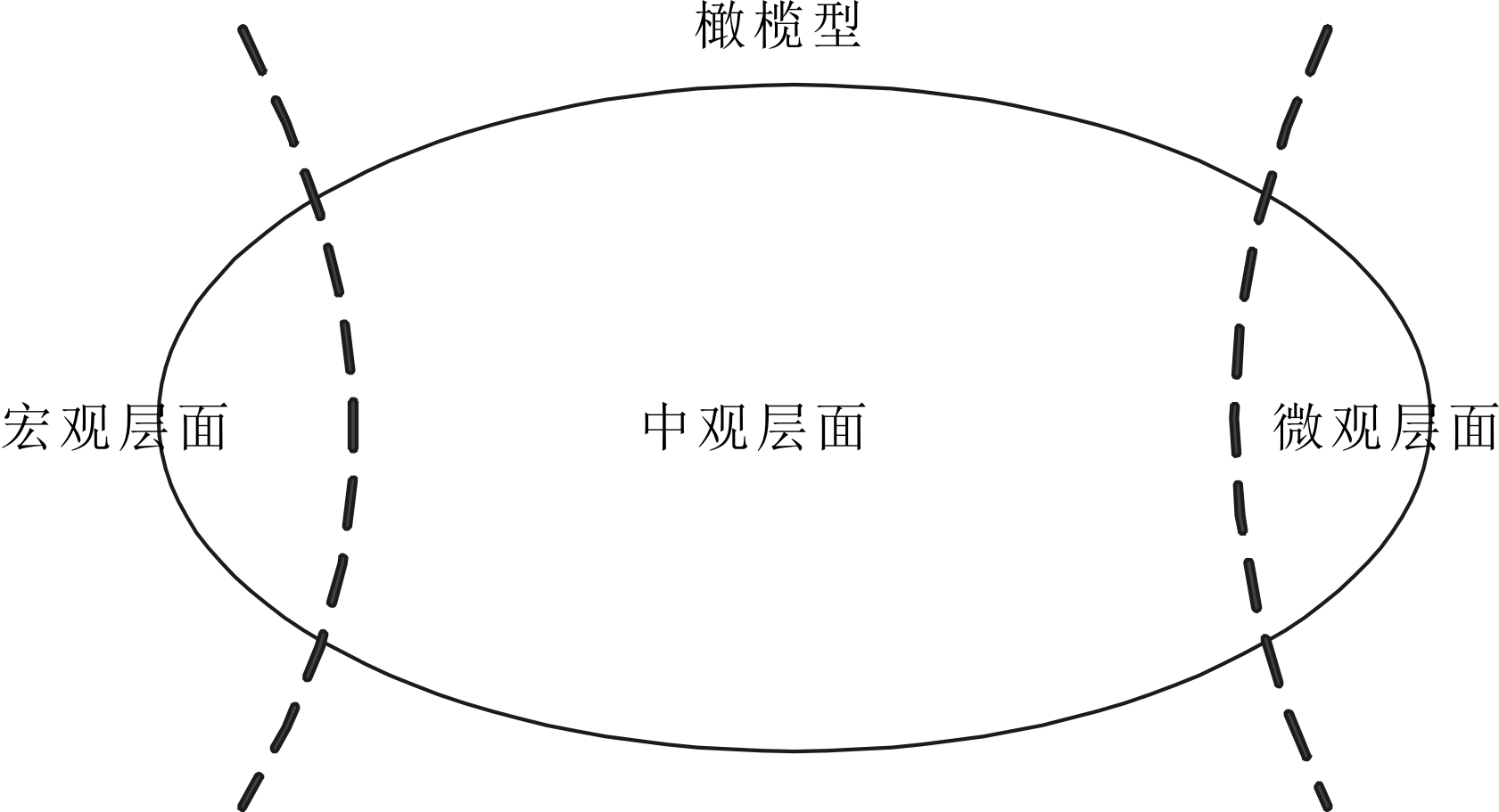

(1)Z维度:按照发文层面统计,结果显示:在宏观层面发文10条(占文本总数的1.37%),在中观层面发文710条(占文本总数的97.39%),在微观层面发文9条(占文本总数的1.24%)。整体而言,政策发文在3个层面上呈“橄榄型”分布特征,如图4所示。需要注意的是,本文主要依据政策文本特征进行层面分类,尤其是针对那些综合类改革式政策文本。

(2)X维度:本文根据协同创新政策7类目标进行统计,具体分布见图5。不同政策目标发文数量分布表明,增强创新能力是实现我国科技、经济和教育紧密结合这一总目标的关键。但需要注意的是,对于加快政府职能转变这一目标未引起足够重视。

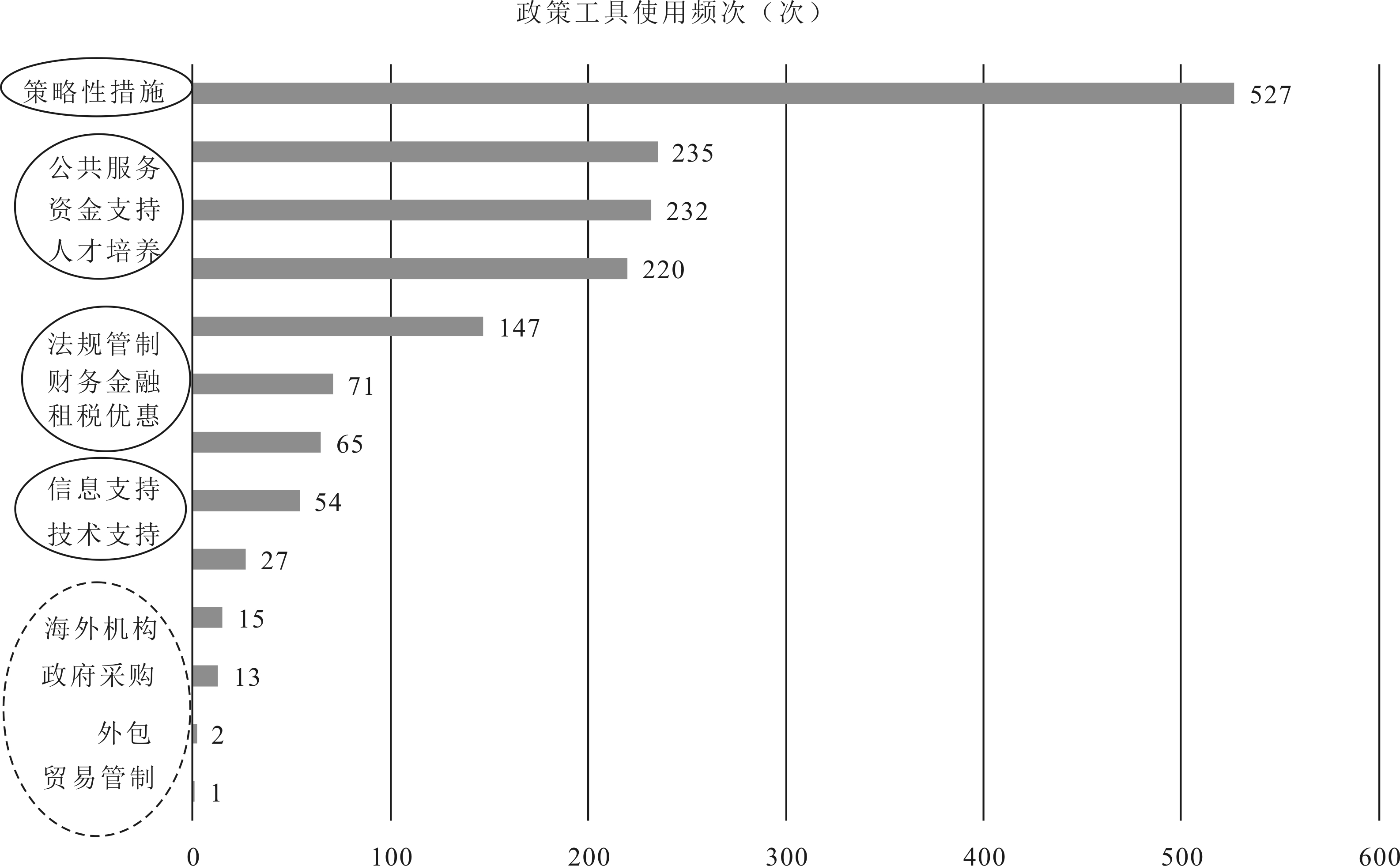

(3)Y维度:本文通过对协同创新政策3类政策工具进行统计发现(见图6),环境面政策工具使用频次最高(810次),其次是供给面政策工具(768次),最后是需求面政策工具(31次)。进一步对3类具体使用的政策工具进行统计,使用频次分布见图6。从中发现,环境面政策工具中使用频次居前3位的分别是策略性措施(527次)、法规管制(147次)和财务金融(71次);供给面政策工具中使用频次居前3位的分别是公共服务(235次)、资金支持(232次)和人才培养(220次);需求面政策工具整体使用频次偏低,使用相对较多的是海外机构(15次)和政府采购(13次),贸易管制和外包使用频次较少。

图3 我国协同创新政策文本数量(1949-2015年)

注:1986年、1989年和1990年均无政策发文,故未显示

图4 3个层面发文的“橄榄型”分布特征

图5 不同协同创新政策目标政策发文数量分布(条)

多维度分析主要是Z—X维度、Z—Y维度、X—Y维度及Z—X—Y维度等分析,具体分布见图7。从中发现,宏观层面主要是通过供给面政策工具(含公共服务和信息支持)加快政府职能转变。中观层面则通过三大类政策工具(含13种政策工具)增强创新能力,使用最多的是环境面政策工具(807次),其次是供给面政策工具(744次),最后是需求面政策工具(仅31次),而在13种政策工具中,使用最多的是策略性措施(526次),其次是资金支持(228次)。微观层面主要是通过供给面和环境面政策工具组合培养创新人才。

综合以上基于文本计量的我国协同创新政策分析,本文总结出我国现有协同创新政策特征如下:

(1)我国协同创新政策体系伴随科技体制改革进程而发展。总体而言,我国协同创新政策发文数量呈螺旋式增长趋势,每一次小高峰基本上都伴随着一次科技体制改革。但发文数量有回落现象,表明政策存在一定的间断性。

(2)在不同科技战略阶段,不同政策层面呈现出不同特征。在宏观层面和微观层面,科学技术是第一生产力阶段均无发文,在3个战略阶段的主要政策目标均未发生变化。在科教兴国阶段和创新型国家建设阶段,宏观层面从建立协调小组向建立部门协调机制和运用信息技术促进部门协同转变,从关注产学研合作和科教结合逐渐向协同创新过渡。微观层面则通过项目和计划等资金类支持科研团队建设向重视优化学术环境、加强和规范人才引进方向转变。在中观层面,政策目标从促进科技成果转化为主向增强创新能力为主要目标、促进科技成果转化为次要目标再向增强创新能力为主要目标、促进产业结构升级转型为次要目标转变,政策工具从环境面工具为主、供给面工具为辅向环境面和供给面工具相当,逐步出现需求面工具,再向环境面工具为主、供给面工具为辅、需求面工具相补充转变。在这一层面,政策从鼓励高校和科研院所与企业建立科研生产联合体向探究多样化合作组织及创新中介服务组织再向组建战略型紧密合作组织转变,从关注高校和科研院所向企业转化科技成果到开始强化企业为创新主体、给予大量资金支持向建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系并突破共性技术瓶颈转变,从直接资金支持向金融机构和社会资金等多渠道投入及财税、税收等工具转变,从鼓励成立知识产权保护联盟向实施知识产权战略、依法界定知识产权委托或合作等环节法律关系、利益分配及责任承担等方向转变。而需求类政策工具较少得到关注,主要是从支持建立海外机构向政府采购政策转变。

(3)在不同科技战略阶段,不同政策层间呈现出一些相互作用的特征。在科学技术是第一生产力阶段,没有宏观层面指导和微观层面支撑,更多地是在中观层面鼓励产学研合作、促进科技成果转化,为企业规模生产提供成熟配套技术工艺和技术装备;在科教兴国战略阶段,在协调小组指导下,在加强高校为经济社会发展服务的同时,布局知识创新工程和创新团队计划,围绕共性关键技术开展科技攻关;在建设创新型国家战略阶段,在部门协调配合机制下,比较重视人才建设和学术环境营造,以全面推进国家创新体系建设。

图6 不同协同创新政策工具使用频次分布

图7 我国协同创新政策多维度分析结果

基于我国协同创新政策实践特征,本文发现我国现有协同创新政策在不断完善发展过程中还存在一些问题,需要在未来政策设计中得到解决。

(1)政策不连续。政策不连续性问题主要表现为时间和空间上的不连续,时间不连续问题主要体现在整体发文上。在科技体制改革的关键几年,协同创新政策发文量较多,随后出现回落。空间不连续性主要体现在协同创新层面上,宏观和微观层面政策不连续问题比较突出。政策不连续问题有其内在原因和外在原因,主要体现在以下几个方面:①决策层变化。决策层任期的短期化使得政策越来越短视,比较关注眼前利益;②政策目标变化。协同创新政策本身就是复杂的多目标决策,同时需要考虑多个目标,多目标必然引发一定的冲突和矛盾,也会造成政策的不连续性;③政策自身变化。由于对协同创新的认识处在不断深化之中,必然导致政策的不连续性问题。

(2)政策不协同。政策不协同问题主要体现为政策目标间不协同。政策目标间不协同在于,政策目标庞大长远、涉及利益群体丰富、政策实施难度较大、最后政策实施效果与预期政策目标存在较大差距。这之间还可能存在政策实际目标间的冲突,虽然各部门折衷目标一致,但却存在隐性冲突,由此可能产生不同政策内容效能抵消,典型情况如科学技术部和教育部的协同创新政策。

(3)政策工具组合不均衡。这一问题在整体和协同创新3个层面均有所体现。整体而言,协同创新政策更倾向于环境面和供给面政策工具,而需求面政策工具使用较少。在环境面政策工具中,更倾向于策略性措施;在供给面政策工具中,更倾向于资金支持、公共服务和人才培养。在3个层面上,宏观层面主要运用供给面政策工具,且偏向于公共服务;微观层面主要倾向于供给面和需求面政策工具,更偏向于人才培养;中观层面虽然涉及3类政策工具,但主要还是依靠策略性措施。我国协同创新政策工具出现这样的偏好,原因在于对需求面政策工具重视不够,根源在于原有科技体制遗留问题。

(4)政策工具组合效果不显著。研究发现,我国协同创新政策虽然使用了很多政策工具组合解决科技和经济“两张皮”问题,但依然存在原创性科技成果较少、关键技术自给率低下等问题。原因在于,很多政策只是提及使用该政策工具,并未出台明确的政策细则。最突出的表现就是,我国虽然很早就确立了“以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系”,但至今尚未出台产学研协同创新政策,很多政策措施只是空谈口号而已。如知识产权类政策大多只是依法处理知识产权的案件、平等保护其合法权益,并未详细地对协同创新过程中知识产权如何受到保护进行说明。还有政府采购类政策,我国虽然遵循国际规则支持采购创新产品和服务政策,加大对创新产品和服务采购力度,但研究发现,政府采购对于协同创新开发的技术、产品和服务并未进行详细界定。总体而言,各政策工具定位并不清晰,导致效果不显著。

(5)“问题倒逼式”改革,缺乏协同创新政策顶层设计。历年来,随着我国科技体制改革的逐渐深入,政府虽然出台了大量协同创新政策,但终究未能解决科技和经济“两张皮”困境,最主要的问题在于整个协同创新政策体系尚未理顺,更多政策设计脉络包含在科技体制改革之中,缺乏顶层设计。原因在于:①我国对于协同创新的认识还不统一:②协同创新本身牵扯到多方利益的重新调整和科技资源的重新配置,需要研究许多配套政策。而当前,我国协同创新政策发文主导单位是科学技术部,直至创新驱动战略导向阶段才开始以国务院为主导。因此,需要一个由多部门参与的领导小组来推进整个协同创新政策体系顶层设计;③纵观近40年科技体制改革长期以来相对被动的“追赶”状态,使得协同创新政策设计很容易陷入路径“依赖”,需要攻破原来粗暴式集中力量办大事的体制设计思维,以长远眼光布局创新驱动发展战略下的协同创新政策设计。

参考文献:

[1] 周作宇.协同创新政策的理论分析[J].高教发展与评估, 2013, 29(1):1-17.

[2] 2016年全球创新指数[R].世界知识产权组织, 2016.

[3] 国务院关于印发《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》的通知[Z].政策,2005-12-26.

[4] 深化科技体制改革实施方案[Z].政策,2015-09-24.

[5] 高航.工业技术研究院协同创新平台评价体系研究[J].科学学研究, 2015, 33(2):313-320.

[6] 许治, 陈丽玉, 王思卉.高校科研团队合作程度影响因素研究[J].科研管理, 2015, 36(5):149-161.

[7] HAKEN H.Synergetics: cooperative phenomena in multi-component systems: proceedings[C].Symposium on Synergetics,1973.

[8] 解学梅, 方良秀.国外协同创新研究述评与展望[J].研究与发展管理, 2015, 27(4):16-24.

[9] COHEN W M, LEVINTHAL D A.Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation[J].Strategic Learning in A Knowledge Economy, 1990, 35(1):39-67.

[10] POWELL W W, KOPUT K W, SMITH-DOERR L.Interorganizational collaboration and the locus of innovation: networks of learning in biotechnology[J].Administrative Science Quarterly, 1996, 41(1):116-145.

[11] CHESBROUGH H W.Open Innovation: the new imperative for creating and profiting from technology[M].Boston,MA: Harvard Business School Press, 2003.

[12] 李忠云, 邓秀新.高校协同创新的困境、路径及政策建议[J].中国高等教育, 2011(17):11-13.

[13] 彭纪生, 仲为国, 孙文祥.政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J].管理世界, 2008(9):25-36.

[14] 冯锋, 汪良兵.协同创新视角下的区域科技政策绩效提升研究——基于泛长三角区域的实证分析[J].科学学与科学技术管理, 2011, 32(12):109-115.

[15] SERRANO V, FISCHER T.Collaborative innovation in ubiquitous systems[J].Journal of Intelligent Manufacturing, 2007, 18(5):599-615.

[16] 项杨雪, 梅亮, 陈劲.基于高校知识三角的产学研协同创新实证研究——自组织视角[J].管理工程学报, 2014, 28(3):100-109.

[17] 黄萃, 徐磊, 钟笑天,等.基于政策工具的政策——技术路线图(P-TRM)框架构建与实证分析——以中国风机制造业和光伏产业为例[J].中国软科学, 2014(5):76-84.

[18] 杨雅南, 钟书华.中国创新驿站的政策目标分析与评价[J].科技与经济, 2015(4):26-30.

[19] ROTHWELL R, ZEGVELD W.Reindusdalization and technology[M].New York: Logman Group Limited, 1985.

[20] 郑志, 冯益.文化创意产业协同创新生态系统构建对策研究[J].科技进步与对策, 2014(23):62-65.

[21] 吴绍波, 龚英, 刘敦虎.知识创新链视角的战略性新兴产业协同创新研究[J].科技进步与对策, 2014(1):50-55.

[22] 石忠国, 李天柱, 银路.生物制药共性技术研发平台组织运行模式研究——基于生物制药接力创新特性[J].研究与发展管理, 2012, 24(3):85-92.

Zhu Guilong, Yang Xiaowan,Jiang Zhipeng

(School of Business Administration, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510640, China)

Abstract:The key to solve the loose coupling between technology and economic is to enhance the joint force of collaborative innovation.The 'public-private' dual attribute of collaborative innovation outputs determines the role of government which should solve the phenomenon of market failure.Therefore, this article defines the appropriate boundary of collaborative innovation policy intervention from three levels of macro, meso and micro, and proposes the three-dimensional analysis framework of level-goal-tool.The results indicate that the existing collaborative innovation policies are embedded in the development of science and technology system reform.The policies present the following characteristics, such as olive-shaped distribution in three levels, diversified goals, and the priority of environment policy tool while the ancillary of supply side policy tool.The paper further puts forward the five problems which need overcome and suggestions about the future design of collaborative innovation policy system.

Key Words:Level-Target-Tool 3D Framework; Collaborative Innovation Policy; the Changes of Policy; Policy System Design

文章编号:1001-7348(2018)13-0110-08

文献标识码:A

中图分类号:F204

DOI:10.6049/kjjbydc.2017090298

作者简介:朱桂龙(1964-),男,安徽庐江人,博士,华南理工大学工商管理学院教授,研究方向为技术创新管理、产学研合作;杨小婉(1990-),女,湖北黄冈人,华南理工大学工商管理学院博士研究生,研究方向为技术创新管理;江志鹏(1992-),男,广东阳江人,华南理工大学工商管理学院硕士研究生,研究方向为技术创新管理。本文通讯作者:杨小婉。

基金项目:国家自然科学基金重点项目(71233003);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(12JZD042);广东省自然科学基金研究团队项目(2016A030312005)

收稿日期:2017-11-17

(责任编辑:王敬敏)