图1 基本研究框架

林 嵩,许 健

(中央财经大学 商学院,北京 100081)

摘 要:初创企业的创新活动非常重要,过去的研究忽视了创业活动所嵌入的社会网络对于初创企业创新活动的影响。基于此,区分3类嵌入性——结构、关系和认知嵌入性对于初创企业创新倾向的不同影响,以及环境不确定性对于这种影响的调节作用。基于中国246家初创企业的数据,实证研究发现结构嵌入性有利于促进创新倾向,环境不确定性增强则会强化关系嵌入性对创新倾向的促进作用和认知嵌入性的抑制作用。

关键词:初创企业;创新倾向;嵌入性;环境不确定性;社会资本

初创企业的创新活动对于企业发展具有举足轻重的作用。创新一方面意味着企业推出了新产品或是在能力上有了新发展,提高顾客满意度,领先于竞争对手;另一方面也可以拓展企业市场边界,使企业服务范围和影响力渗透到更广的范围[1]。不过,大部分初创企业创新活动的积极程度不一,互联网企业和平台类企业创新活动密集,而销售企业缺乏创新活动。这就引发了研究思考:初创企业创新倾向为何存在差异?已往的研究主要关注创业者的教育背景和技术知识等特征,以及创业者个人行为、组织人力资本、认知方式等因素[1, 2]。不过,在这些研究中,社会网络和嵌入性的角色尚未得到充分开发[3-4]。社会网络并不限于提供资金、生产设备、信誉、建议等支持资源,而且对于提升企业风险承担水平、创新活动存在影响[5-6]。这一点在中国尤其明显,社会资本是创业者能够利用的重要资源之一[7]。因此,本文旨在研究嵌入在社会网络中汲取的社会资本能否促进初创企业创新。

嵌入性(embeddedness)是指经济参与者已有的社会联系对未来经济行为的作用影响,尤其是相互帮助、沟通协作、交换资源等行为[8-9]。由于企业不能独立于周遭环境而存在,在市场的力量下与各类组织建立联系,共同构成一个社会网络,嵌入性则刻画了企业与社会网络之间的关系及其性质。嵌入性包含结构、关系和认知层面[10-11],分别体现网络密度与企业位置、信任程度与关系质量、共享价值观与认知方式等社会网络特征[12]。嵌入性的优势在于能够为初创企业带来信息、信任、情感支持、规范等无形资源[9-10,13-14]。

创新倾向(innovativeness)来源于创业导向的一个维度,是为获得竞争优势企业支持而进行变革与创新的偏向程度[4,15]。创新倾向被普遍认为是积极探索新奇事物的态度或活动。Wong和Boh[16]将管理者的创新倾向定义为管理者产生和实施新观点的擅长程度。Damanpour[17]的研究显示,组织专门化、功能细化、专业化、集中化、对变革的管理态度、技术知识、管理强度、冗余资源和内外部交流等是组织创新的决定因素。实证研究发现,组织单元之间的连通性、外部环境、认知方式等会调节上述因素对企业创新的影响[18]。

现有嵌入性研究显示,企业嵌入性与创新倾向之间存在间接或直接联系。Lin等[10]利用中国台湾地区110家公司的数据样本证实企业参与研发联盟构成的嵌入性会提高技术转移绩效。Ahuja[3]认为企业间连带的增加有利于企业创新,而结构洞的增加不利于创新绩效。Obstfeld[19]也认同结构洞越少,个人介入创新的程度越高。Rodan和Galunic[20]却提出,管理者创新绩效与其社会网络稀疏程度有积极关联,同时,与网络内知识异质性有积极关联。Vasudeva[21]认为,结构洞与创新性之间积极联系受企业所处联盟和国家社团主义程度的调节。Bell[22]则认为,位于网络中心的企业创新性更高。Wincent等[23]却提出,不同情境下中小企业社会资本并非总是存在良性效应,战略伙伴网络中高层社会网络对于创新倾向会产生消极作用。

综上所述,有关初创企业嵌入性、创新倾向和外部环境不确定性的研究还存在很多不足之处。首先,针对企业嵌入性的研究主要关注创新产出,即包括创新绩效在内的企业绩效,忽略了创新产出实现过程,也就是企业在创新方面的态度,后者即是本文研究主题创业倾向。其次,很少有针对嵌入性结构、关系和认知维度的实证研究,这对初创企业合理利用社会资本非常不利[24],因为不同嵌入性的作用并不完全一致,这种不一致来源于它们的形成方式、维持手段和资源类型的不一致[5,25]。受限于嵌入性的资源获取成本和路径差异,某类嵌入性对于某些行为有利的同时却对另一些行为无效或有害[11]。最后,有关嵌入性研究,忽略了外部环境的影响,企业社会网络嵌入和创新倾向都发生在一定的环境中,环境影响和制约企业从社会网络中汲取资源、推进创新的行为[26],环境因素的缺位使得嵌入性和创新研究不完整。

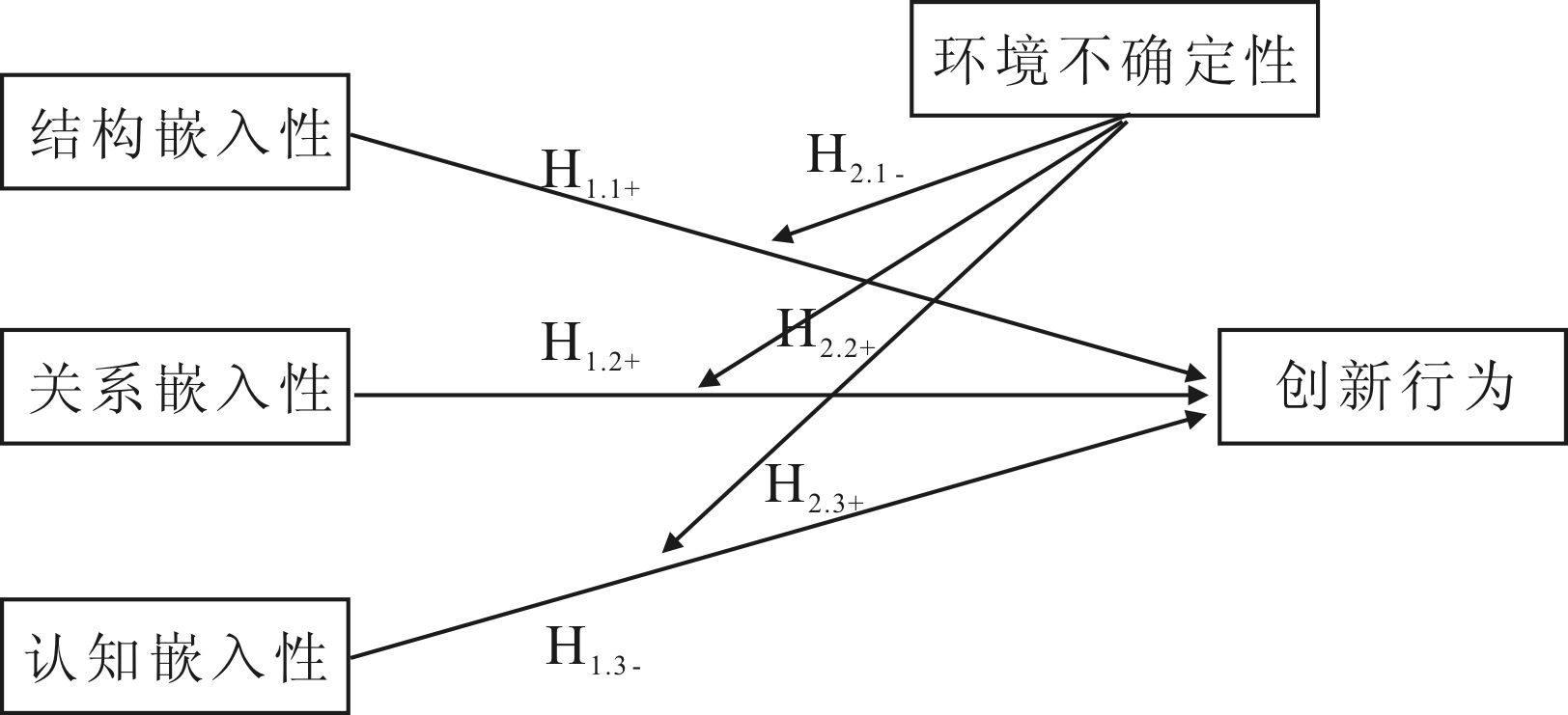

基于上述研究不足,本文建立一个嵌入性与初创企业创新倾向的解释模型,探讨在结构、关系和认知3个方面的嵌入性与创新倾向之间不同联系,同时,将外部环境不确定性作为外部调节变量,建立嵌入性和创新倾向的完整理论框架。

本文关注嵌入性与创新倾向的联系,主要依据战略的资源基础论。Barney[27]将企业资源定义为企业所控制的用以构思和实施提升效率与效果的企业战略的所有资产、能力、组织流程、企业属性信息及知识等。Barney[27]强调能够提供持续竞争优势的资源具有价值性、稀缺性、不可复制性和不可替代性。

资源分析可以帮助初创企业进行战略管理[4,28],初创企业的生存和发展有赖于获取、整合、运用各种各样的资源[25]。

在建构嵌入性和创新倾向的联系时,首要出发点是创新和资源的依赖关系,企业创新离不开信息流和金融资本等各方面资源[3-4]。可以通过嵌入性在社会网络中获得这些资源[5],也就是说,企业嵌入在社会网络中的“桥”为企业提供了获得新奇信息和知识的路径[29],从而为创新活动带来数量可观、多元化和十分丰富的信息资源[30]。面对创新需要各种各样信息交汇的渴求,这些信息尤其会对企业创新倾向产生重大影响[3,22],这些资源甚至对创业者判别、评估和把握国际机会具有重要意义[31]。社会网络蕴含的资源需要企业采取适当的方法去识别、获取,这也成为初创企业面对的一个挑战。

即使初创企业拥有资源,其创新绩效也不一定比较高[15],因为环境因素是不可忽视的影响条件[28]。一是初创企业一些关乎竞争优势的能力在环境不稳定发生剧烈变化时会发生变化[32];二是嵌入性能为企业带来什么样的资源受到外部环境的影响[24,33]。

根据上述理论,可以描绘嵌入性与创新间关系路径,如图1所示。

图1 基本研究框架

企业嵌入性包含结构、关系和认知3个因素[10-11],从3个方面展现了企业与周围社会环境的相互影响[8]。结构嵌入性是指企业与多少企业或联盟建立关系形成社会连带及其位置[10];关系嵌入性是指初创企业与其它企业间关系的好坏,比如信任关系程度[34];认知嵌入性是指企业遵循共同愿景、标准、认知方式等的程度[10]。嵌入性从这3个层面体现企业与其它组织的相互影响和相互约束,但这些维度对于企业的影响机制和结果并不总是一致的[25]。

高结构嵌入性的初创企业通常会推动创新倾向,因为高结构嵌入性的初创企业处于社会网络的中心位置[10],会与其它企业进行信息互换和交流[22],拥有众多信息渠道并汇聚了大量知识[33,35]。在信息搜集过程中,初创企业可以模仿其它企业创新从而增强创新倾向[22]。同时,信息和知识的数量及其理解对初创企业创新倾向至关重要[3]。

高关系嵌入性的初创企业通常会增强创新倾向,因为关系嵌入性意味着初创企业经常与其它社会网络成员进行紧密的高质量社会交互[34],由此可以带来企业间信任和互相帮助[9-10],也减少了初创企业的资源获取成本[25]。企业间拥有良好关系表明相互之间了解伙伴的能力和行为[30],这对于知识转移和深入合作都有促进作用[10,30]。拥有大量知识伙伴关系有助于促进初创企业创新倾向[22],企业常常与社会网络中不同合作关系进行联结来弥补创新资源缺口[36]。

高认知嵌入性对初创企业创新倾向具有消极影响,因为高认知嵌入性意味着初创企业须遵循一定的标准、表达方式和认知方式[11],从而存在认知上的一定固化,容易产生认知偏差和忽略新奇想法[29],然而企业创新倾向是在多样性知识、信息和经验交互中发展的[11],创新无疑在高认知嵌入性的企业中受到了阻碍。

综上所述,本文提出如下假设:

H1:初创企业不同类型的嵌入性对于创新倾向的影响不同;

H1a:初创企业结构嵌入性越高,创新倾向越高;

H1b:初创企业关系嵌入性越高,创新倾向越高;

H1c: 初创企业认知嵌入性越高,创新倾向越低。

外部环境稳定与否对初创企业嵌入性和创新存在影响[26,32,37]。嵌入性尤其是结构嵌入性与企业创新的联系受到诸多外部条件的影响,使得许多研究结论存在差异甚至矛盾[3,35]。Koka和Prescott[32]认为网络位置的影响需要考虑外部环境变化,这可以在一定程度上解释上述研究结论差异。

环境具备高度不确定性时,高结构嵌入性的初创企业难以超出现有的局限而去寻找新奇信息[32],并且环境不稳定会影响初创企业竞争能力,而网络位置作为获取这些能力的关键机制是需要调整的[32, 33, 37]。在当前网络模式下,高结构嵌入性的初创企业处于社会网络中心位置[10],拥有获取信息的强大能力[26]。当环境不稳定时信息数量和复杂度会大幅增长,初创企业信息处理能力并不会因此而提高[3],能力束缚和高嵌入性的不灵活会抑制初创企业创新倾向[3]。

高关系嵌入性的初创企业拥有大量稳定的企业伙伴关系[10,14],初创企业会在这些关系里寻找未来的合作伙伴以至于建立联盟并向它们寻求指导和建议[34]。当环境发生急剧变化即高不确定性时,高关系嵌入性的初创企业可以避开竞争对手而选择与自己相互信任的合作伙伴结成联盟,以避免网络内部竞争激烈而降低绩效等[9]。如此,企业具有更多信息、知识和帮助[9,30]。同时,高关系嵌入性企业拥有的强连带关系可以帮助企业缓和不稳定环境带来的不确定性,并提升企业从相互交流与知识共享中学习到适应并利用环境变化的能力[38]。信息、知识与能力的提升对于创新倾向具有重大影响和促进作用[3,20]。

认知嵌入性体现为初创企业对于网络内部的认知方式和对标准的认同程度[10-11],认知趋同会造成所获取信息的趋同。在外部环境不确定时,初创企业需要更广泛和新奇的信息进行调整[33]。外部环境不确定性加剧了高认知嵌入性带来的认知偏差[38],不利于探寻环境中的机会,更不利于初创企业创新倾向增强。

综上所述,本文提出如下假设:

H2:外部环境不确定性会调节嵌入性与创新倾向之间的关系;

H2a:外部环境不确定会减弱初创企业结构嵌入性与创新倾向之间的正相关关系;

H2b:外部环境不确定会增强初创企业关系嵌入性与创新倾向之间的正相关关系;

H2c:外部环境不确定会增强初创企业认知嵌入性与创新倾向之间的负相关关系。

综上所述,构建整体研究框架,如图2所示。

图2 整体研究框架

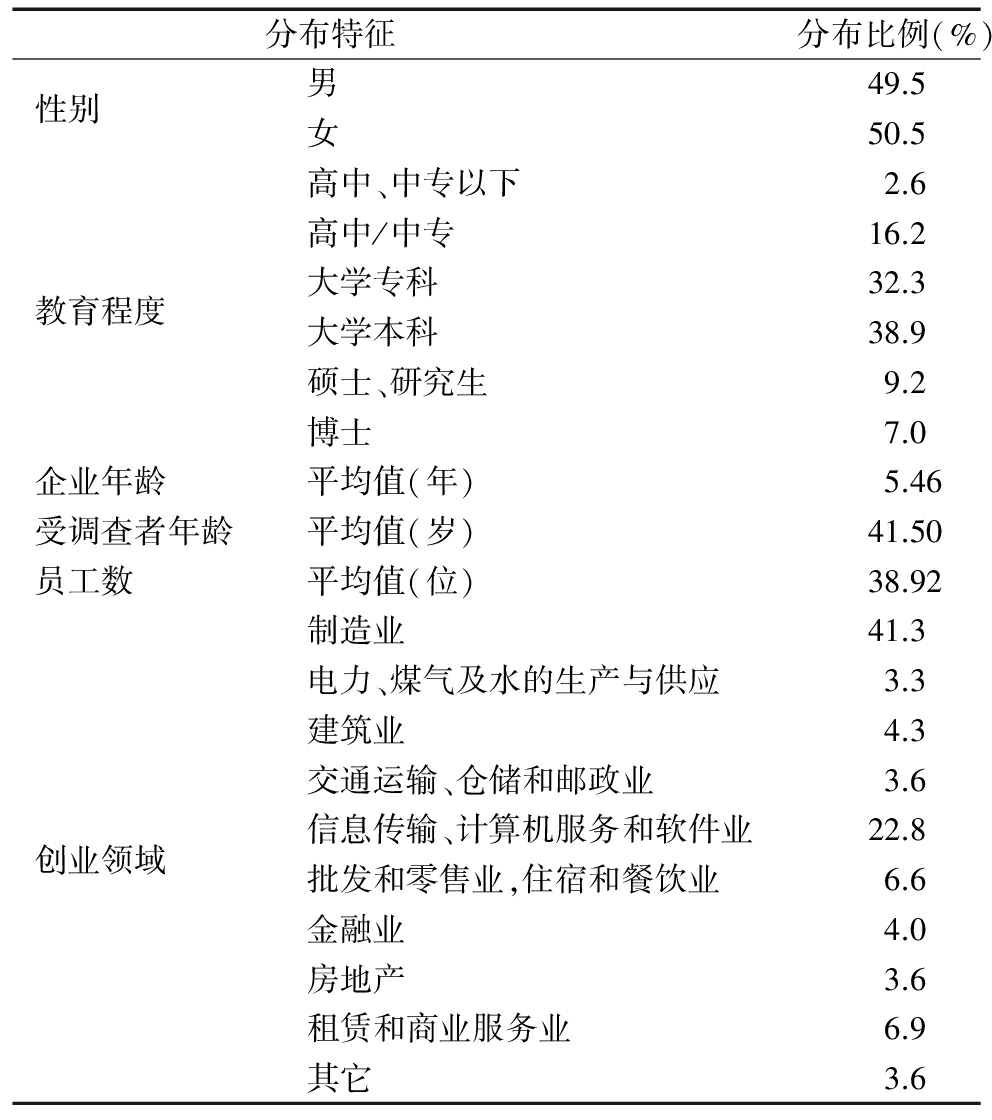

本研究对北京市初创企业进行了问卷调查,北京市经济发达人才汇聚,众多创业者在北京市进行创业活动。北京产业链较为完整、多元,并且融资渠道密集,初创企业与各种供应商、投资者或多或少存在交流。同时,北京市政府机构完善,研究机构齐全,存有大量文本档案与资料。这些都为本研究提供了非常好的研究基础。

项目组在2012年进行了调查,调查对象是2004年以来初创企业创始人或合伙人。它们的企业年龄不超过8岁,符合初创企业的定义[39-40]。截至2012年底,共回收完整填写并认真作答、可用于分析的有效问卷246份,样本分布如表1所示。其中,男性和女性创业者人数比例相当;平均年龄41.5岁;教育程度大学专科和本科居多,两者占比71.2%;企业年龄平均5.46岁;在创业领域上,行业分布比较广泛,制造业占比最高,达41.3%。

表1样本分布统计

(1)因变量。对于创新倾向,本文使用Covin和Slevin[15]实证研究中的创新量表,共包含3个条目。被试者要求就这些描述回答是否赞成,其中,1为完全不赞成,5为完全赞成。Covin和Slevin的研究中该量表的Cronbach′s alpha达到了0.87,本研究的Cronbach′s alpha则达到了0.667,说明该量表信度可以接受。

(2)自变量。对于嵌入性,本文使用Lin等[17]实证研究中的嵌入性量表,共包含10个条目。被试者要求就这些描述回答是否赞成,其中,1为完全不赞成,5为完全赞成。Lin的研究中该量表的Cronbach′s alpha达到了0.82、0.83和0.76,本研究的Cronbach′s alpha则达到了0.622、0.539和0.690,说明该量表信度可以接受[13]。

(3)调节变量。对于环境不确定性,本文使用Desarbo等(2005)实证研究中的环境不确定性量表,共包含18个条目。被试者要求就这些描述回答是否赞成,其中,1为完全不赞成,7为完全赞成。Desarbo等研究中该量表的Cronbach′s alpha达到了0.863,本研究的Cronbach′s alpha则达到了0.882,说明该量表信度非常好。

利用Lisrel 8.80统计软件对上述变量进行验证性因子分析(CFA)以检验概念效度,结果如表2所示,这些概念的CFI、NFI、GFI、AGFI、IFI基本都大于0.9,表示概念效度良好。

表2变量效度检验

(4)控制变量。许多研究已经证实了人口统计学特征,比如年龄、教育程度都对创业倾向有影响。因此,本文选取以下几个变量作为控制变量:①年龄,即受调查者的年龄;②性别,1表示男性,0表示女性;③教育程度,高中、中专以下为1,高中、中专为2,大学专科为3,大学本科为4,硕士研究生为5,博士为6;④企业年龄,即截止到2012年样本企业的年龄;⑤企业规模,使用员工数代表企业规模,被试者要求填写企业员工数,取自然对数进行统计分析。

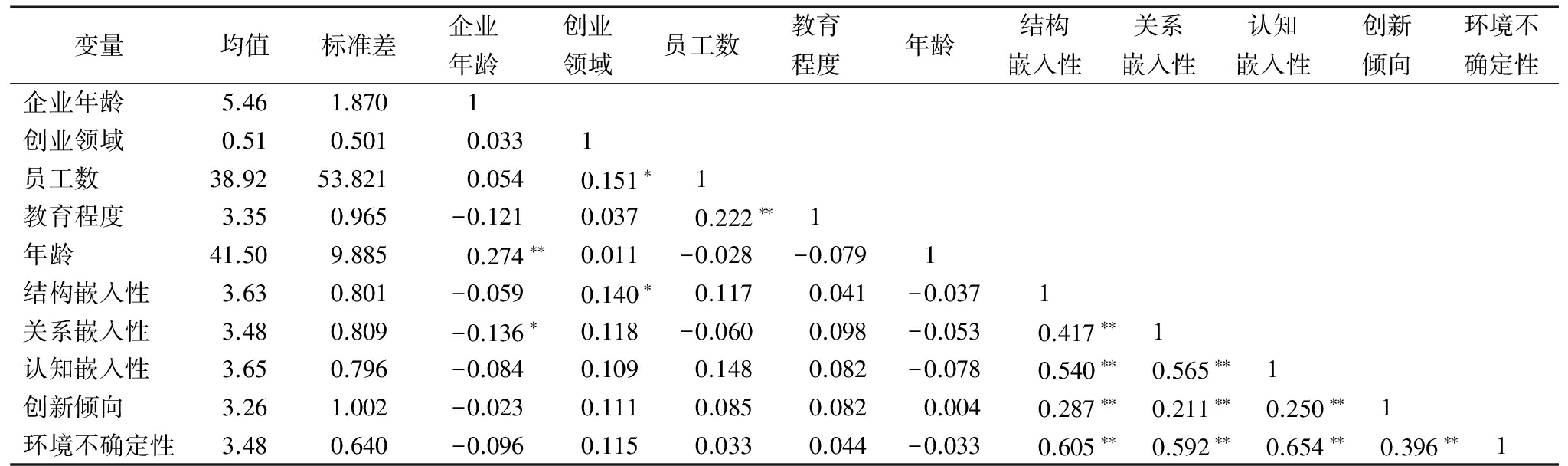

首先,对研究中涉及的所有变量进行描述性分析和相关分析,结果如表3所示。可以看出,各变量之间相关系数大小基本适当,自变量之间没有出现太大而且高度显著的相关系数,说明各变量间不存在明显的共线性,可以用于进一步回归分析。嵌入性的变量描述性特征表明:3类嵌入性的均值皆超过平均值,达到3.6,嵌入性程度明显。具体的相关系数如表3所示。

表3各变量描述性统计量与相关系数

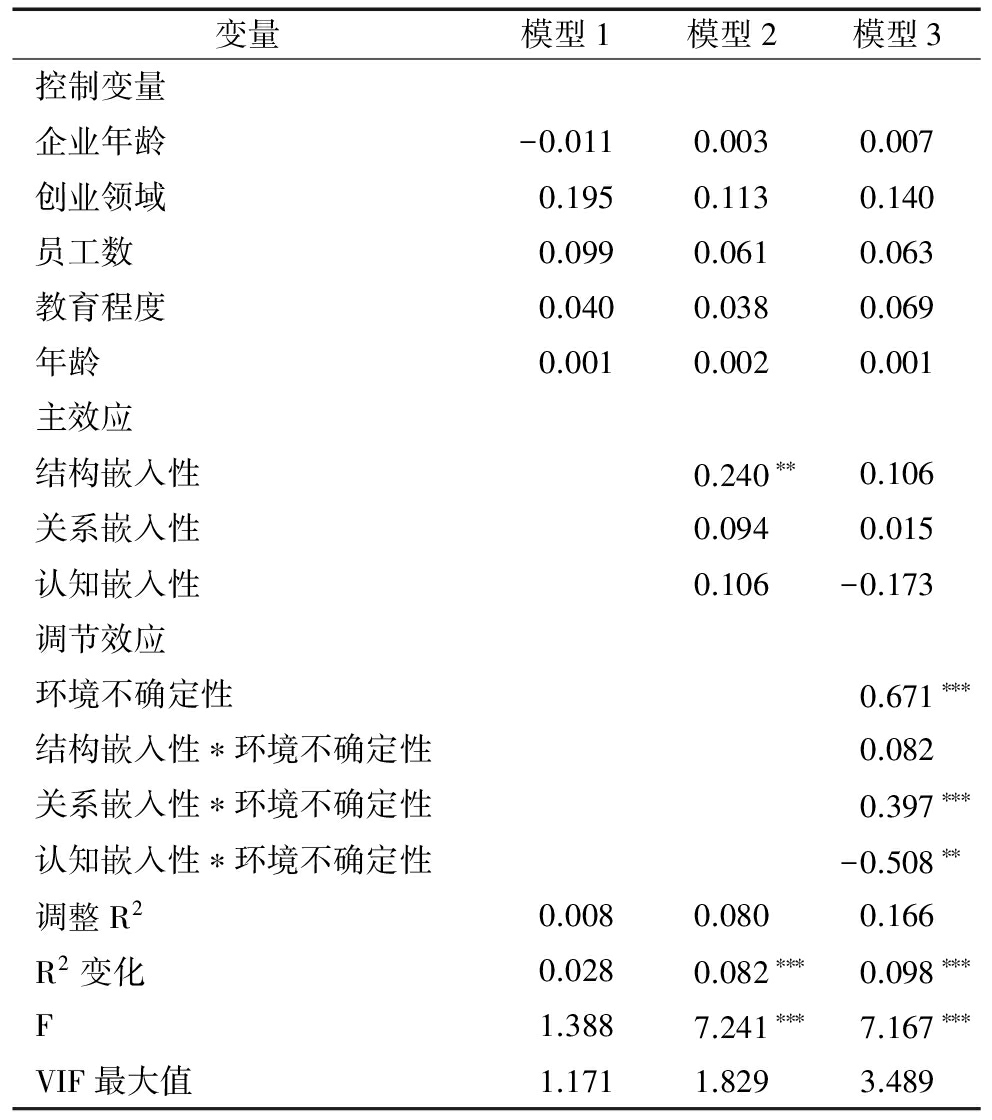

根据上文构建的理论假设,本文采用分步回归模型。在模型1中,仅将5个控制变量放进回归模型中;在模型2中,添加了结构嵌入性、关系嵌入性和认知嵌入性3个变量以检验自变量和因变量之间的主效应;在模型3中,添加了环境不确定性这一调节变量及其与结构嵌入性、关系嵌入性和认知嵌入性的交互项以检验调节作用。同时,进行了共线性检验,从结果来看,VIF值都比较小,远小于10,所以,认为模型中没有明显的多种共线性。具体回归结果如表4所示。

表4样本的OLS分析

注:*表示P<0.1,**表示P<0.05,***表示P<0.01

在回归中,模型2证明了结构嵌入性(b=0.240, p<0.05, medel2)对企业创新倾向有显著正向影响,这与假设H1a相一致。然而,关系嵌入性和认知嵌入性对于创新倾向的影响没有得到验证。

在环境不确定性的调节作用方面,模型3证明了环境不确定性对关系嵌入性与创新倾向之间关系的正向调节作用(b=0.397, p<0.01, model3)、环境不确定性对认知嵌入性与创新倾向之间关系的正向调节作用(b=-0.508, p<0.05, medel3),这与假设H2b和H2c是一致的。同时,整体R2从模型2的0.080增加到了模型3中的0.166,而且R2的变化是显著的,这也支持了环境不确定性和嵌入性的联系确实存在调节作用。但是,环境不确定性对于结构嵌入性和企业创新倾向的正向调节作用没有得到数据支持。这说明环境不确定性与关系、认知嵌入性之间存在一定的交互作用,环境不确定性与二者的内在联系使得环境不确定性作为调节变量显著,不过环境不确定性与结构嵌入性没有交互作用。其原因可能是环境不确定性较大时,企业无法很好地适应这种变化,对于结构嵌入性代表的资源不能很好地获取或利用。

因此,根据回归结果,假设H1a、H2b、H2c得到验证,而假设H1b、H1c、H2a没有得到验证。

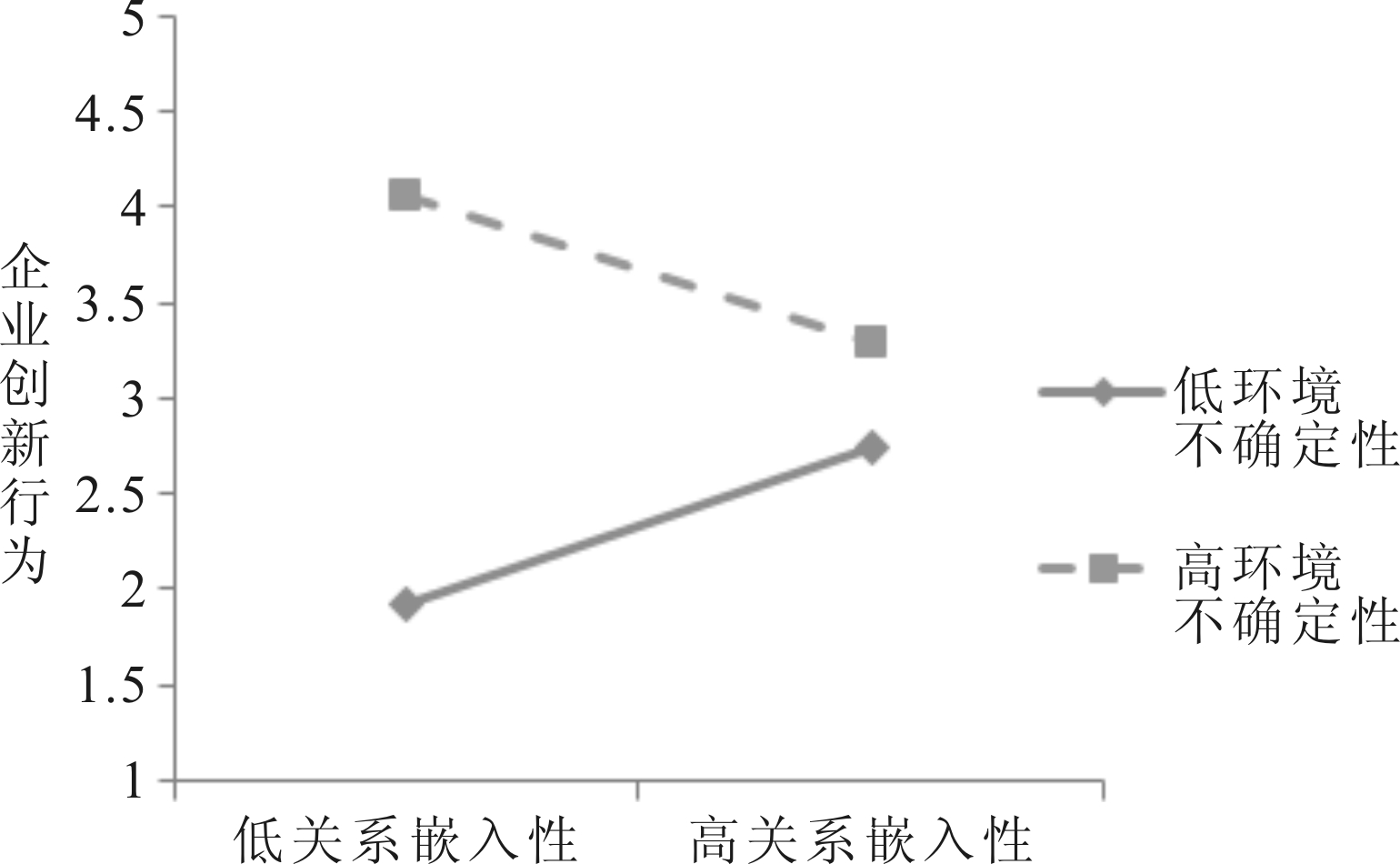

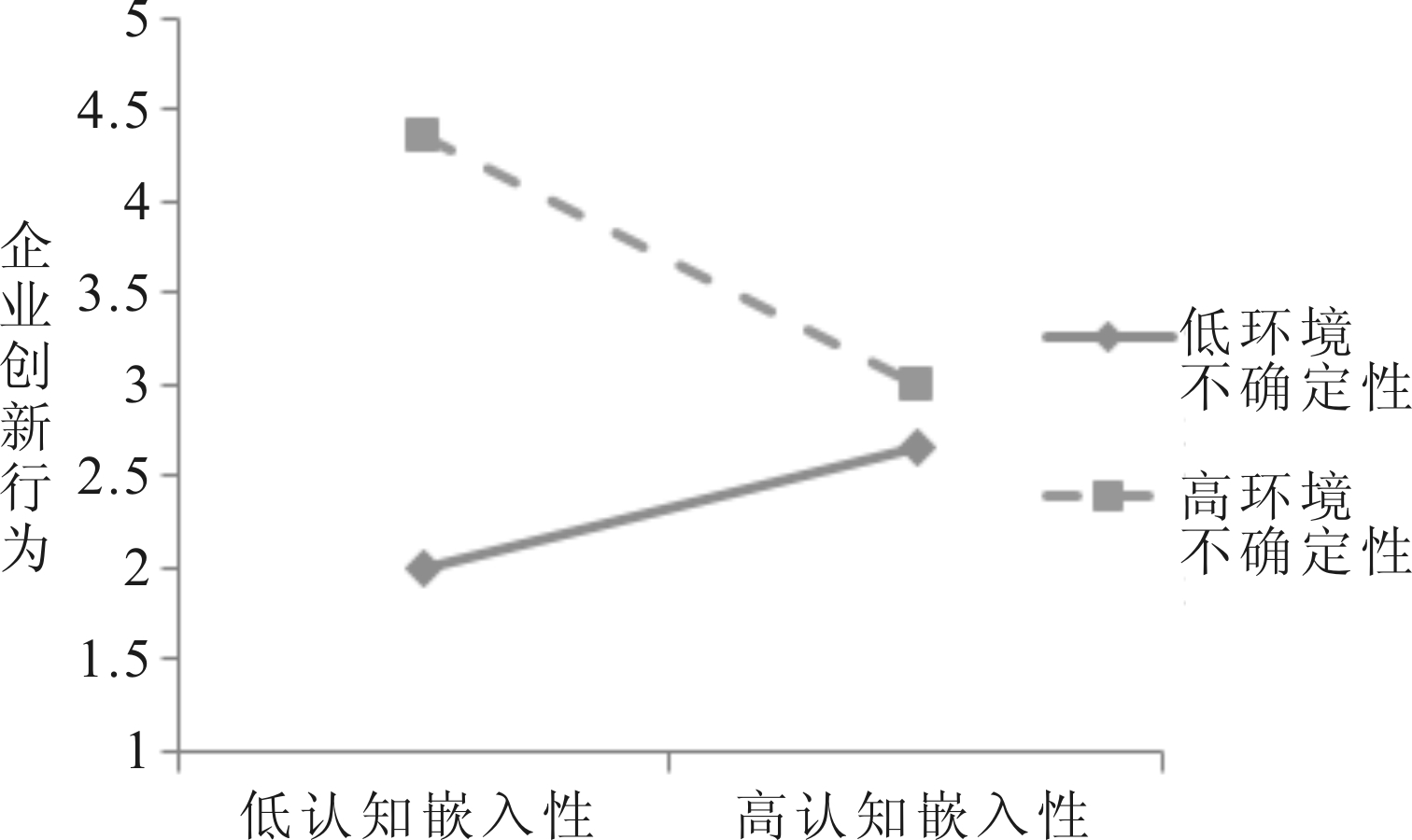

进一步使用环境不确定性大小不同的样本拟合关系嵌入性、认知嵌入性和创新倾向的线性联系,以揭示环境不确定性的调节作用,如图3、图4所示。

图3 环境不确定性对关系嵌入性的调节作用

图4 环境不确定性对认知嵌入性的调节作用

本文分析结果显示初创企业均有较明显的社会网络嵌入性特征,同时,嵌入性的结构、关系和认知3个维度分别对初创企业创新倾向起不同的影响作用。其中,结构和关系嵌入性有助于增强初创企业创新倾向,认知嵌入性则相反。这一结果一方面与之前研究对于结构嵌入性作用的看法一致,另一方面解释了一些学者对于嵌入性何时效益最大化的研究结果矛盾——其取决于不同嵌入性以及外部环境条件[4,20]。同时,外部环境不确定显著影响关系和认知嵌入性与创新倾向间相关关系:外部环境不确定性增强了初创企业关系嵌入性与创新倾向之间的正相关关系,以及初创企业认知嵌入性和创新倾向之间的负相关关系。

本文理论贡献主要体现在两个方面。首先,建构了嵌入性和创新倾向之间联系,对于创业领域的创新研究有理论贡献。已有文献对于创业活动创新倾向的研究主要关注创业者的个人特征和市场因素,本文指出初创企业在社会网络中的不同嵌入性类型以及外部环境不确定性将影响初创企业创新倾向,而且不同嵌入性对于创新倾向的影响是不同的。其中,结构嵌入性促进了初创企业创新活动,当环境不确定性增强时,关系嵌入性也有利于创新倾向,而认知嵌入性会抑制创新倾向,这实际上是细分了初创企业创新倾向在不同资源和环境要素影响下的发展路径。

其次,本文所关注的不同类型嵌入性对于初创企业创新活动的影响,是对嵌入性和社会网络理论的丰富。已有的社会网络研究关于初创企业和创业行为的探讨还比较少,虽然现有研究指出创业者由于资源匮乏而需要积极借助社会网络,但在具体的企业行为方面,社会网络的角色还不明朗,本文所揭示的嵌入性对于创新倾向的影响,特别是不同类型嵌入性的差异化影响,很好地丰富了创业领域的社会网络和嵌入性理论。对不同类型嵌入性内涵的讨论更进一步地阐明了社会网络优劣势,明确了企业嵌入过程中认知方式及行为倾向的改变。

本文研究结果也具备一定的实践意义。在面对环境不确定性时,初创企业若要推动创新则需汲取嵌入性所带来的积极资源,包括培养从合作伙伴处获得信息、支持等的能力,以及规避自身社会网络中的认知束缚。因此,为获取有利于创新而初创企业自身并不拥有的资源,有意识地建立良好的社会连带关系是必要的,即使这意味着占用时间与精力。其次,在搭建外部网络时,不必过于重视全面性而应建立各种联系,关系质量应该是初创企业的首要目标。再者,初创企业拥有众多信息渠道时,接收到的认知方式和思维定式容易迷惑企业家,故而初创企业内部需要培养信息再加工能力,包括从多角度认知和辨识错误及冗余的信息,以及在交流时不局限于现有模式寻求多层次的交流。正如Christensen(1997)所言,若领先企业认定从组织购买者处获得的反馈信息而没有跳出现有情境去观察市场,则可能错失市场机遇,最终面临被淘汰的窘境。如果对社会网络中信息等不加分辨就加以运用,则结果可能是灾难性的。当外部环境变化剧烈时,对初创企业内外部信息进行综合判断是至关重要的。

本文研究了环境不确定性对于初创企业嵌入性与创新倾向之间关系的调节作用,但存在一定局限性。首先,只关注了初创企业创新倾向,没有进一步延伸到创新绩效,这在一定程度上限制了本文结论的应用价值。企业创新倾向对企业绩效的影响并不是一定的,如果能在未来研究中发展出嵌入性、创新倾向和企业绩效统一的研究框架,则能完善嵌入性理论研究和增强实践意义。其次,没有关注外部环境不同存在类型的区别。无论是宏观环境与产业环境之分,还是市场环境与技术环境之分,都有益于找寻关键的环境要素。同时,本文研究样本是初创企业,而初创企业的社会网络与成熟企业存在差异。如果将成熟企业也列为研究对象,则能够促进企业生命周期不同阶段创新倾向的比较,并且发掘企业成长过程中嵌入性的动态变化以及动态能力的效用。最后,未来可进一步开展数据搜集工作,力图使用更新的数据,探索和开发嵌入性与创业活动之间的关系。

参考文献:

[1] MARVEL M R, LUMPKIN G T. Technology entrepreneurs' human capital and its effects on innovation radicalness[J]. Entrepreneurship: Theory & Practice, 2007,31(6):807-828.

[2] PARTANEN J, CHETTY S K, RAJALA A. Innovation types and network relationships[J]. Entrepreneurship: Theory & Practice, 2014,38(5):1027-1055.

[3] AHUJA G. Collaboration networks, structural holes, and innovation: a longitudinal study[J]. Administrative Science Quarterly, 2000,45(3):425-455.

[4] STAM W, ELFRING T. Entrepreneurial orientation and new venture performance: the moderating role of intra- and extra industry social capital[J]. Academy of Management Journal, 2008,51(1):97-111.

[5] OZDEMIR S Z, MORAN P, ZHONG X, et al. Reaching and acquiring valuable resources: the entrepreneur's use of brokerage, cohesion, and embeddedness[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2014(5):1-31.

[6] 张敏, 童丽静, 许浩然. 社会网络与企业风险承担——基于我国上市公司的经验证据[J]. 管理世界, 2015(11):161-175.

[7] PARK S H, LUO Y. Guanxi and organizational dynamics: organizational networking in Chinese firms[J]. Strategic Management Journal, 2001,22(5):455-477.

[8] GRANOVETTER M. Economic action and social structure:the problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985,91(3):481-510.

[9] UZZI B. Social structure and competition in interfirm networks: the paradox of embeddedness[J]. Administrative Science Quarterly, 1997,42(1):35-67.

[10] LIN J L, SHIH-CHIEHFANG, SHYH-RONGFANG, et al. Network embeddedness and technology transfer performance in R&D consortia in Taiwan[J]. Technovation, 2009,29:763-774.

[11] NAHAPIET J, GHOSHAL S. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage[J]. Academy of Management Review, 1998,23(2):242-266.

[12] 林嵩, 许健. 企业的嵌入性研究述评[J]. 工业技术经济, 2016(11):109-114.

[13] MORAN P. Structural vs. relational embeddedness: social capital and managerial performance[J]. Strategic Management Journal, 2005,26(12):1129-1151.

[14] CHUNG C, LUO X R. Leadership succession and firm performance in an emerging economy: successor origin, relational embeddedness, and legitimacy[J]. Strategic Management Journal, 2013,34(3):338-357.

[15] COVIN J G, SLEVIN D P. Strategic management of small firms in hostile and benign environments[J]. Strategic Management Journal, 1989,10:75-87.

[16] WONG S, BOH W F. The contingent effects of social network sparseness and centrality on managerial innovativeness[J]. Journal of Management Studies, 2014,51(7):1180-1203.

[17] DAMANPOUR F.Organizational innovation:a meta-analysis of effects of determinants and moderators[J]. Academy of Management Journal, 1991,34(3):555-590.

[18] CARNABUCI G,DIOSZEGI B.Social networks,cognitive style, and innovative performance: a contingency perspective[J]. Academy of Management Journal, 2015,58(3):881-905.

[19] OBSTFELD D. Social networks, the tertius iungens orientation, and involvement in innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 2005,50(1):100-130.

[20] RODAN S, GALUNIC C. More than network structure: how knowledge heterogeneity influences managerial performance and innovativeness[J]. Strategic Management Journal, 2004,25:541-562.

[21] VASUDEVA G,ZAHEER A,HERNANDEZ E.The embeddedness of networks: institutions, structural holes, and innovativeness in the fuel cell industry[J]. Organization Science, 2012(5):1-19.

[22] BELL G G. Clusters, networks, and firm innovativeness[J]. Strategic Management Journal, 2005,26:287-295.

[23] WINCENT J,THORGREN S,ANOKHIN S.Costly ties: social capital as a retardant of network-level entrepreneurial orientation[J]. Journal of Small Business Management, 2016,54(1):229-243.

[24] HAGEDOORN J. Understanding the cross-level embeddedness of interfirm partnership formation[J]. Academy of Management Review, 2006,31(3):670-680.

[25] NEWBERT S L, TORNIKOSKI E T. Resource acquisition in the emergence phase: considering the effects of embeddedness and resource dependence[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2011(7):249-280.

[26] ENGELEN A,KAULFERSCH A,SCHMIDT S.The contingent role of top management's social capital on the relationship between entrepreneurial orientation and performance[J]. Journal of Small Business Management, 2015(8).

[27] BARNEY J. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management, 1991,17(1):99-120.

[28] SEMRAU T, WERNER A. How exactly do network relationships pay off the effects of network size and relationship quality on access to start-up resources[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2013,38(3):501-525.

[29] BURT R S. Structural holes: the social structure of competition[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

[30] KOKA B R, PRESCOTT J E. Strategic alliances as social capital: a multidimensional view[J]. Strategic Management Journal, 2002,23:795-816.

[31] NOWINSKI W, RIALP A. The impact of social networks on perceptions of international opportunities[J]. Journal of Small Business Management, 2016,54(2):445-461.

[32] KOKA B R, PRESCOTT J E. Designing alliance networks: the influence of network position, environmental change, and strategy on firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2008,29:639-661.

[33] ROWLEY T, BEHRENS D, KRACKHARDT D. Redundant governance structures: an analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries[J]. Strategic Management Journal, 2000,21(3):369-386.

[34] GULATI R. Alliances and networks[J]. Strategic Management Journal, 1998,19:293-317.

[35] ZAHEER A, BELL G G. Benefiting from network position: firm capabilities, structural holes, and performance[J]. Strategic Management Journal, 2005,26:809-825.

[36] 李支东, 金辉. 企业产品创新与网络嵌入——组织学习的中介作用[J]. 管理评论, 2016(1):62-72.

[37] BURT R S. Structural holes and good ideas[J]. American Journal of Sociology, 2004,110(2):349-399.

[38] KRAATZ M S. Learning by association inter-organizational networks and adaptation to environmental change[J]. Academy of Management Journal, 1998,41(6):621-643.

[39] ZAHRA S A. A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior: a critique and extension[J]. Entrepreneurship: Theory & Practice, 1993,17(4):5-21.

[40] 单标安, 蔡莉, 陈彪, 等. 中国情境下创业网络对创业学习的影响研究[J]. 科学学研究, 2015(6):899-906.

Lin Song, Xu Jian

(Business School, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China)

Abstract:Innovation activities of new ventures are very important, while prior researches has ignored the influence of between social network that embedded in and innovation activities. Based on this gap, this article differentiates the impacts from structural embeddedness, relational embeddedness and cognitive embeddedness on innovation activities in new venture, meanwhile it studies the moderation of environmental uncertainty on the above relationships. Using 246 sample of new ventures in China, the empirical results show that structural embeddedness has positive influence on innovative behavior, and the interaction between environmental uncertainty and relational embeddedness has positive impact on innovative behavior, while the interaction between environmental uncertainty and cognitive embeddedness has negative impact on innovative behavior.

Key Words:Start-ups; Innovative Tendencies; Embeddedness; Environmental Uncertainty; Social Capital

收稿日期:2017-05-11

基金项目:国家自然科学基金项目(71572208);新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-13-1053)

作者简介:林嵩(1979-),男,福建福州人,博士,中央财经大学商学院副院长、教授、博士生导师,研究方向为创业管理与中小企业成长。

DOI:10.6049/kjjbydc.2017020213

中图分类号:F272.2

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2018)01-0102-07

(责任编辑:万贤贤)