![]()

摘 要:基于委托代理视角,将军民融合看成一种由军地各主体共同参与的团队活动。由一条自下而上的授权链和一条自上而下的授权链构成的委托代理关系是军民融合工作制度的鲜明特点,但这种委托代理关系存在链条长、层级多、代理成本高,以及委托代理关系不甚明确且指向模糊、委托代理双方信息不对称情况严重等问题。构建有效的军民融合机制,旨在解决军民融合委托代理问题,需要贯彻以理顺管理体制为前提、以减少委托代理层级为路径、以明确决策责任划分为关键、以完善激励约束机制为根本的思路,尽量减少委托人与代理人之间信息不对称和目标不一致程度,最终促进军民融合深度发展。

关键词:军民融合;委托代理关系;体制机制

长期以来,军地各级按照党中央部署要求,在军民融合发展领域积极探索实践,取得了丰硕成果,促进了我国经济实力与国防实力同步增长。但总体上看,我国正处于由初步融合向深度融合的过渡阶段,在层次、深度和广度上与富国强军的要求还存在较大差距。当前,军民融合发展进入攻坚期和深水区,涉及军地各方深层次利益关系,面临的大都是长期积累起来的体制性障碍、结构性矛盾和政策性问题。因此,科学合理的制度设计是解决军民融合深度发展障碍的关键。关于军民融合体制机制的研究,学者们从不同角度对其进行了探讨[1-2],提出了一些思路,但大多数研究缺乏理论上的深刻分析和系统阐释。有鉴于此,本文试图从委托代理视角对军民融合进行刻画,阐述军民融合中的委托代理关系及存在的问题,提出军民融合体制机制设计的基本思路和实践举措。

18世纪以来,西方科学技术与市场经济不断发展,企业间交易范围不断扩大、资本不断增加,企业规模也随之增大。但企业受精力、时间、专业知识局限,经营活动的发展扩大受到限制。当企业所有者不能亲自经营管理企业或者亲自经营管理效果不理想时,将企业交给他人代为经营管理,从而产生了委托代理关系。20世纪30年代,美国经济学家伯利和米恩斯在研究现代股份制企业问题时,提出“两权分离”的概念,即企业所有者保留所有权,而将经营权利让渡,并将企业所有者与经营者之间的关系定义为“委托代理”关系。Ross[3]提出了现代意义上委托代理概念:如果当事人双方,一方的决策行动影响另一方的利益,则二者之间的关系为委托代理关系。从本质上看,委托代理关系是一种契约关系,个人或组织(委托人)通过契约授权给他人或组织(代理人)为其从事利益相关活动。与雇佣关系不同,代理人有一定自主决策权,且委托人难以监控代理人行动、掌握代理人信息。詹森和麦克林[4]认为,委托代理关系存在于任何组织及合作努力中,是“一种契约关系,即个人或组织(即委托人)雇用另一个人(即代理人)代表其履行某些责任与义务,赋予其若干决策权”。詹姆森和莫里斯[5]强调经济学中的委托代理关系泛指任何一种涉及不对称信息的交易,在交易过程中拥有信息优势的一方称为代理人,而另一方称为委托人。当委托人和代理人目标不一致或信息不对称时,就会出现委托代理问题。因此,委托代理强调组织设计的关键在于激励机制设置,以使得代理人的利益与委托人的目标保持一致并采取与组织目标一致的行动。军民融合的实施涉及资源利益分配、授权、分权等方面,其管理过程中同样存在激励不恰当、信息不对称、权责不明确等现象。因此,将军民融合管理中各方关系放到委托代理框架中进行分析研究具有可行性与合理性。

军民融合的时代背景是当代科技革命、产业革命和新军事变革的迅猛发展,根本目的是富国与强军,根本路径是统筹经济建设和国防建设,根本动力是不断推进改革创新,主要任务是建立与完善四大体系,基本要求是实现更广范围、更高层次、更深程度的融合[6-7]。军民融合是国家战略,是在中央统一领导部署下,由政府和军队系统共同推动的。与军民分离相比,军民融合能够产生更大效益,既能促进经济社会发展,又能提高国防实力,并且这种经济与国防效益提升的结果由全体民众共同享有。从宏观层面看,军民融合的最终目的是实现经济建设与国防建设兼容、协调发展和平衡发展兼顾,其在管理体制上表现为军地两大系统在制度上融合、机制上耦合;从委托代理视角看,军民融合是一种关系契约,契约主体主要有全体民众、军地两大行政系统以及具体参与军民融合项目的各主体。这种契约通过显性或隐性方式发挥效力,全体民众与国家的隐性契约表现为,民众要求国家尽可能满足其经济社会发展需求和安全需求;军地两大系统通过显性或隐性契约规定了参与军民融合可能获得的工资、福利等内容,参与军民融合的其它主体也是通过契约规定了各自的权利义务。由于军民融合旨在实现“一份投入,两份产出”的效果,其产生的收益可以为全体民众共享,但无法用明确的契约说明具体到每一个人会得到多少收益。因此,可以借鉴企业理论中的“剩余索取权”定义军民融合收益的所有权。在军民融合过程中,项目决策权、资源配置权掌握在各项目参与主体手中,有很多的决策、资源配置权力无法完全用契约进行说明,将这些无法用契约完全表明的支配权定义为剩余控制权。因此,军民融合可以被定义为这样一种制度安排:①剩余索取权由公众享受;②公众个体享有相同份额的剩余索取权;③个体没有权力将自己的剩余索取权按市场价有偿转让给他人。从这个角度看,军民融合就是一种类似于公有制企业的组织类型,但与股份公司不同,因为它无法从市场上获益,也无法自由地将剩余索取权转让。

军民融合涉及军地两大系统及其部门,可以看成是一种军地合作的团队产物。但是,由于军民融合合作收益无法由成员进行具体衡量,并且军民融合各主体的剩余索取权无法自由转让,监督机制就成为首选机制。军民融合产生的收益为全体民众共有,其收益依赖于军民融合效益,而具体从事军民融合工作的政府、军方人员获取的是固定工资收益,因而可以把全体民众看作拥有剩余索取权的“委托人”,而军地双方各级管理者是“代理人”。与普通委托代理关系一样,委托人拥有监督代理人的权力。与公有制企业激励机制设计一样,对于军民融合体制机制设计来说,最重要的是要考虑由于团队工作和不确定性引起的激励问题。军民融合发展既能提高经济建设效益,又能提高国家防务能力和水平,其收益为全体民众所有。在共同体成员比较多的情况下,由于信息交流和组织成本较高,为了节约成本,可从共同体中选出代表,由代表代替委托人进行直接监督,形成由基层向上层选举直至中央的各级代表机构。由于军民融合涉及面广,中央也不可能完全监督到位,需要另外一套从上而下的授权方式。同时,军民融合实践原则是坚持党的领导。因此,在中央层面,军民体制是完全融合的,但继续下分一个层次,就分解为政府和军方两大系统,二者共同接受党的中央委员会委托的军民融合战略目标,从而形成了军地两大系统并行。在军地两大系统中,中央和地方政府、上下级地方政府之间形成了各级委托代理关系,中央军委与军委机关、军队系统各层级之间也形成了层层委托代理关系。中央与中央军委作为“委托人”赋予“代理人”相关权利,而地方政府与军方各层级部门作为“代理人”代表委托人利益行使部分决策权,促进了军民融合工作的落实。

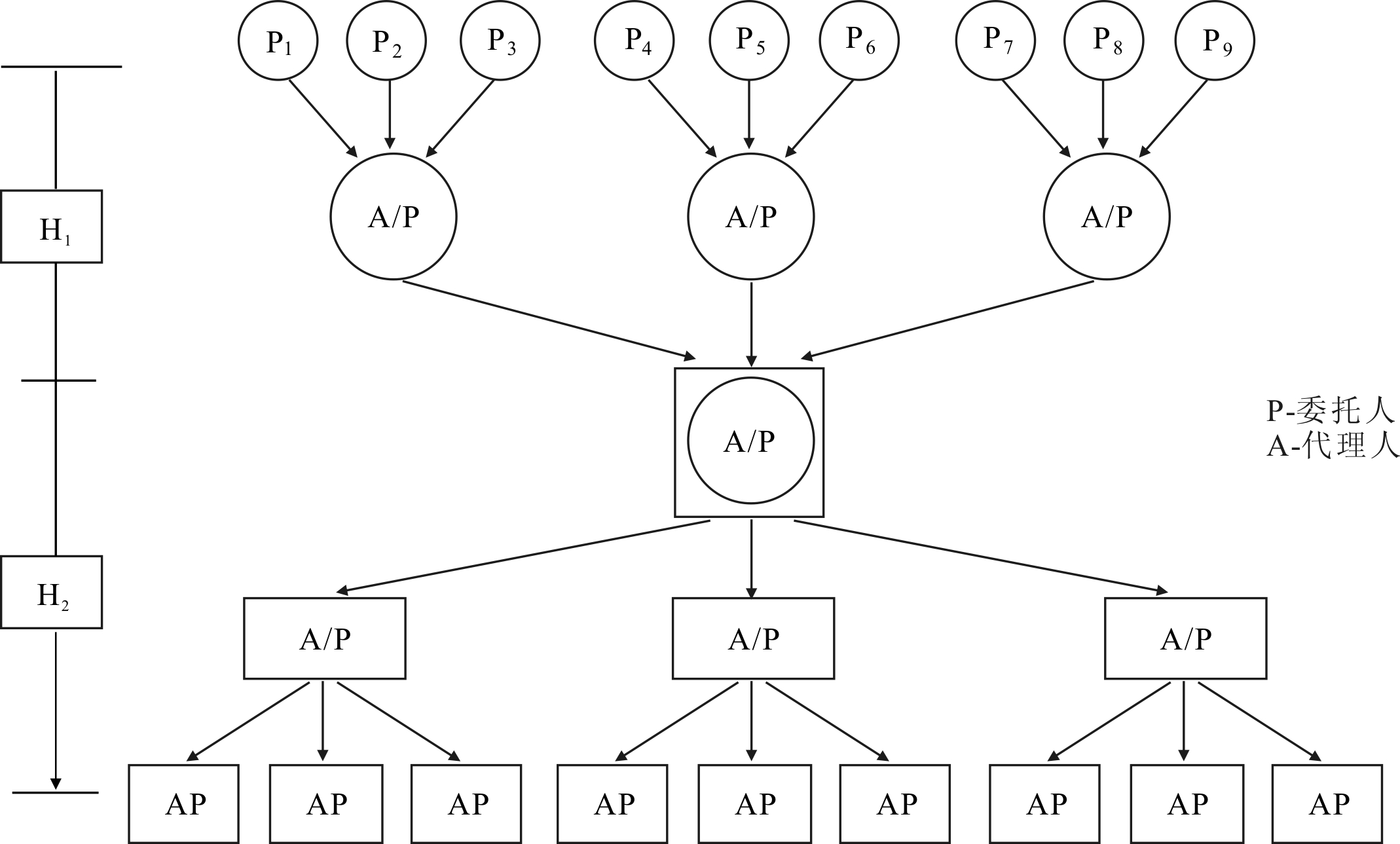

上述结论与张维迎[8]提出的国有企业委托代理关系类似,即军民融合工作存在着从初始委托人(全民)到国家权力中心、自下而上的授权链,以及从国家层面到军民融合具体项目落实主体、自上而下的授权链。这种由自下而上的授权链(H1)和自上而下的授权链(H2)构成的委托代理关系是军民融合工作制度的鲜明特点(见图1)。图1中P1-P9代表全国人民,第二层A/P代表各级人大代表及其委员会,第三层A/P代表全国人大代表及全国人民代表大会,第四层A/P代表各级政府部门、军队系各级部门和企业事单位,第五层A/P代表落实军民融合项目的具体人员。

图1 军民融合委托代理链

这种委托代理关系具有如下特征:①剩余索取权授予全国民众;②每个民众个体拥有的剩余索取权相等;③剩余索取权不能转让;④自下而上的代理并非以自愿性契约为基础,而是以国家政权为依托;⑤自上而下的代理关系与军地双方行政权力的分权体系一致;⑥中央政府和军方作为代理人虽然拥有军民融合控制权,但控制权没有完全与剩余索取权相匹配;⑦政府和军方代理人目标的多样性,决定了军民融合实践以完成其任务为目标;⑧除最终委托人和最终代理人外,其他主体具有双重职能,既是上一级委托人的代理人,又是下一级代理人的委托人。在军民融合委托代理关系中,代理人的剩余控制权与剩余索取权并不匹配,这成为军民融合工作推行的根本障碍。虽然现在正在逐步理顺军民融合体制机制,但仍存在以下问题影响着军民融合工作的深度发展。

(1)军民融合委托代理关系链条长、层次多、代理成本高。根据图1可知,在军民融合委托代理过程中,从最初的委托人(全体民众)到最终代理人(军民融合项目的具体参与者)之间,存在多层级委托代理关系。对于一个特定的军民融合项目来说,层级越多,所有权共同体的集中将使委托人的监督积极性和代理人在监督下的工作积极性逐层递减。目前我国军民融合管理实行的是军队和地方两条线各自运行的体制,而军队和地方都有着严格而冗长的行政等级管理结构,其管理机构多、委托代理链条长、关系难以协调、委托代理过程成本高,并且随着委托代理链条延长,起始委托人对其以下的代理人及中间委托人的监督管理力度会逐渐减弱,委托代理产生的逆向选择和道德风险问题发生概率也会逐步增大。特别是在当前军地两条线各自运行的机制下,军队与政府的委托人难以对对方代理人起到监督管理作用,从而削弱了监督约束机制,使军民融合推进遇到困难。

(2)委托代理关系不甚明确且指向模糊。根据委托代理理论,委托人有权力监督管理代理人。在军民融合实践中,全体民众是最终委托人,无论地方政府还是军队系统都应对其负责并受其监督。事实上,我国特殊的政治体制和干部管理制度,使得这种看似清晰的委托代理关系在军民融合实际运行中变得模糊不清。从当前管理体制看,军地双方多部门对军民融合的推进负有领导管理责任,融合成果有益于双方,但是军队与政府间不存在隶属关系,在具体融合过程中,尤其是涉及到跨地区、跨领域、跨行业的方案或计划,无法确定最终担责方,使得委托代理关系不明确。政府与军队互为委托代理关系,当军队作为委托人时能否有效激励代理人(政府)行为,抑或政府作为委托人时能否对代理人(军队)起到有效激励作用,需要有效的制度保障。以军地基础设施建设为例,军队关心各项设施建设质量是否可靠、建设内容是否会泄密、战时基础设施保障是否稳定,地方政府则关心国防需求挤占经济利益、基础设施建设主导权是否会被剥夺。在此情况下,军民融合各参与主体的目标不一,使得军民融合过程中“有共识、难落实”,甚至导致项目执行结果偏离初衷的局面。

(3)委托代理双方信息不对称。由于军民融合的委托代理链条较长,信息传递和反馈需通过多层级,并且各层级委托人与代理人之间信息不对称程度会随着链条的拉长而不断加剧,使得各层级代理人曲解上级委托人意思的可能性增加,从而出现上级军民融合想法得不到具体落实的情况。从军民融合实践看,项目实施情况有赖于各参与主体的行为激励。由于委托代理链条较长,信息收集和传递成本较高,激励行为依赖于委托人所能获取的有关代理人行为和结果信息。但是,许多代理人行为难以直接观测到,并且委托人受到自身专业知识限制,导致委托人不可能得到有关代理人行为的全部信息,而代理人具有相对信息优势,从而产生较高的代理成本。

军民融合运行机制是军民融合主体间、客体间以及主体与客体间的联动方式。军民融合主体是指从事军民融合机制建设实践活动的机构和组织,包括政府、军队、企事业单位等;客体是指军民融合实践活动的对象,包括军民融合中涉及的要素、资源、技术以及开展的各项工作。军民融合机制建设就是要正确处理军民融合主体与主体、客体与客体、主体与客体间的关系,有效解决个体利益与集体利益间的矛盾冲突,使得各主体在军民融合深度发展中形成合力。目前,委托代理问题影响到军民融合机制运行的有效性,导致军民融合战略的深入实施面临一些体制性障碍、结构性矛盾和政策性问题,而委托代理问题的产生又与军民融合特殊的委托代理关系有关。实际上,不管是在经济领域还是在政治领域,解决委托代理问题的核心都是减少委托人与代理人目标不一致和信息不对称的程度[9]。具体到军民融合领域,化解委托代理问题、确保各项决策意图落到实处,实现军民融合深度发展的基本思路是:以理顺管理体制为前提、以减少委托代理层次为路径、以明确决策责任划分为关键、以完善激励约束机制为根本。

(1)理顺军民融合管理体制,为机制运行提供体制保障。机制运行依赖于相关组织管理机构和制度规定,军民融合工作协调机制运行涉及党、政、军、民,以及企事业单位、人民团体等组织,涵盖政治、经济、军事、文化、科技等领域。工作协调机制的有效发挥,首先应以军民融合领导决策机制作为突破口,明确各机构职能定位,完善组织管理体系。中央层面,建议设立中央军民融合发展委员会,作为统筹军民融合发展的最高领导决策机构,拥有对军民融合重大事项的决定权,统筹基础领域、产业、科技、教育资源、社会服务、应急和公共安全、海洋开发与海上维权、海外利益等领域融合发展,负责审批宏观发展规划、经费预算和执行情况报告以及下属军民融合机构建制等与军民融合发展直接相关的领导决策。军队层面,应有专门的机构或部门统筹指导军队方面军民融合工作,并向中央军民融合委员会提交军队军民融合工作执行情况报告、经费预算报告、军队军民融合发展规划等。政府层面,建议由某部委统筹指导地方政府各部门军民融合工作,并向中央军民融合委员会提交地方军民融合工作执行情况报告、经费预算报告、地方军民融合发展规划等。

(2)缩短委托代理链条长度,完善军民融合管理结构层次。军民融合委托代理层级多,导致信息不对称程度大、代理成本高。通过减少等级体系,使组织机构扁平化、柔性化,缩短委托人与代理人之间的距离,减少中间信息传递失真,促进各层级之间信息传递和沟通,降低代理成本,提高组织效率,从而提升委托人进行监督的积极性和效率,增强军民融合整体效益。基于委托代理关系,在中央军民融合委员会基础上,建议联合军地将现有的中央与地方层面军民融合管理机构分别进行融合改组,共同建立统一且目标明确的军民融合领导机构。同时,为减少委托代理层级,可建立军方参与的“中央-地方”两级军民融合领导机构,建立直属中央军民融合发展委员会的省级军民融合办公室。省级军民融合办公室依托现有地方政府行政机构设置,既负责落实国家和战区级军民融合发展领导机构的指示和部署的任务,又负责对其行政区域内军民融合发展的具体工作进行统一规划与部署,重点担向承上启下、协同协调的任务;既接受国家军民融合领导机构的领导,对其负责和受其监督,也对市、县层面的军民融合工作进行具体指导,检查督促落实辖区内军民融合工作;平时完成辖区内军民融合具体工作,战时按照战区军民融合领导机构的部署和要求,协调组织地方力量用于作战保障,保证市县层面各项军民融合发展工作的有效开展。综上所述, 设计军民融合体制机制如图2所示。

(3)明确决策责任,强化军民融合规划计划的执行力。委托代理理论的一个基本前提假设是委托人与代理人之间存在信息不对称,由此引起的逆向选择和道德风险就成为委托代理理论所要解决的核心问题,即研究主要关注在利益冲突和信息不对称环境下,委托人如何设计最优契约以激励代理人。根据上述分析可知,军民融合实践中的委托代理关系实质上是国家权力在所有权和管理权上的一种分离,具体表现为军民融合各主体拥有的剩余控制权与剩余索取权无法完全保持一致。然而,与企业委托代理关系不同,军民融合中的委托代理关系更为复杂,无法通过合同或契约准确规定委托人和代理人的权利与义务。沃特曼和梅尔[10]指出,由于军民融合中的委托代理关系涉及多个委托人和多个代理人,他们之间的目标冲突和信息分布是变量而非常数,因而要解决的根本问题是委托人与代理人之间的目标冲突和信息不对称。解决委托代理问题,就是要利用契约(隐性的或显性的)明确各级代理人的权限,确保军民融合规划、计划的执行。首先,建立完善的综合协调机制,通过联席会议、项目联审等形式,加强军地相关部门和领域间的协商对话,明确军地双方共同议事规则和任务要求,解决军民融合建设与使用的重大事项;其次,建立完善的审批监督机制,统筹制定各领域融合的具体标准,在军民融合重大项目建设上,明确军方全程参与及其相应权限,出台对擅自建设、质量低劣单位及个人的惩处措施;最后,明确职责,推进军民融合深度发展战略规划。国家管理部门与军队战略规划部门应加强对规划目标的合理分解,加强经济社会发展政策的统筹协调,搞好宏观调控和资源统筹,明确各系统、各领域、各部门的职责、权力和工作机制,确保按质量标准以及在规定时限内完成各项任务。

图2 军民融合体制机制

(4)建立科学稳定的军民融合激励约束机制。在推进军民融合项目过程中,要建立有效的激励机制,及时对军地代理人的委托人目标活动纠偏,使军地双方利益目标保持高度一致;建立有效的绩效考核机制,将军民融合成果与岗位责任制结合起来,与单位、部门和个人利益挂钩;采用责任追究制度与审查审计制度,将责任落实到具体委托人、代理人头上,加强对相关负责人的约束。在军民融合委托代理关系中,各级代理人目标并非单一的经济目标,还包括晋升、社会地位、名誉等,因而应根据代理人需求,设置不同的激励举措。在制定激励机制时,可将物质激励与精神激励、短期激励与长期激励相结合。其中,在进行物质激励时,要让代理人适当分享军民融合发展红利;在进行非物质激励时,可将融合结果与代理人的考核、晋升挂钩,使代理人始终保持积极性和创造性。同时,鼓励代理人关注军民融合的长远发展,避免其只开展短期内效益明显的军民融合项目,避免各级的“短期行为”和“道德风险”。通过物质与非物质相结合、短期与长期相结合的激励方式,减轻代理人剩余控制权与剩余索取权不匹配程度,降低代理成本。在强化激励的同时,也要强化对代理人的约束,切实保证军民融合各项工作的有效执行。建立健全岗位责任制和绩效考核制,完善监督机制,保证决策有效执行。加强督查督办,完善检查机制,健全事前、事中、事后全程跟踪的督办机制,着力解决军民融合中存在的权责不明、有责不负、失责不纠等突出问题。

体制机制是推动军民融合深度发展的制度保障,其通过改变利益分配格局,进而引导各类主体行为方式,最终决定发展模式的取舍和结果。如果没有体制机制的创新与重构,就不可能有军民融合发展模式的根本性确立。从委托代理关系视角看,军民融合是一种契约活动,即由全体人民委托国家从事军民融合相关活动;从体制机制设计角度看,推进军民融合深度发展,重点解决军民融合中委托代理问题,需要在管理体制、委托代理层次、决策责任、激励机制方面下功夫,尽量降低委托人与代理人之间信息不对称和目标不一致程度。只有这样才能促进军民融合深度发展,实现“融”得顺畅、“合”得高效的目标。

参考文献:

[1] 姜鲁鸣.军民融合发展三题[J].中国军转民,2012(11):10-13.

[2] 舒本耀.军民融合式发展思想研究[J].装备学院学报,2013(1):6-10.

[3] ROSS S A. The economic theory of agency: the principal's problem[J]. American Economic Review, 1973, 63(2): 134-39.

[4] JENSEN M C, MECKLING W H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. Social Science Electronic Publishing, 1976,3(76):305-360.

[5] MIRRLEES J A. The optimal structure of incentives and authority within an organization[J]. Bell Journal of Economics, 1976,7(1):105-131.

[6] 黄朝峰,曾立.中国特色军民融合式发展的内涵与推进[J].科技进步与对策,2013(1):92-94.

[7] 杜人淮.中国特色军民融合式发展:内涵、特征、与实现形式[J].南京政治学院学报,2013(6):78-82.

[8] 张维迎.公有制经济中的委托人-代理人关系理论分析和政策含义[J].经济研究,1995(4):10-20.

[9] 谷志军.委托代理矛盾、问责承诺与决策问责[J].江海学刊,2015(1):118-224.

[10] WATERMAN R W, MEIER K J. Principal-agent models: an expansion[J]. Journal of Public Administration Research & Theory, 1998,8(2):173-202.

(责任编辑:林思睿)

Research on the System and Mechanism of Civil-Military Integration from the Perspective of Principal-Agent

Abstract:The civil-military integration is considered as a contract group activity with the civil and military parties, based on the Principal-Agent theory. The principal-agent relationship composed of a bottom-up authorization chain and a top-down authorization chain is the distinctive feature of the civil-military integration system. There are many problems in the principal-agent relationship, such as a long chain, lengthy administrative levels, high agency cost, unclear principal-agent relationship, asymmetry of information, and so on. To solve the principal-agent problem of civil-military integration To build an effective civil-military integration mechanism, the measures of rationalizing the management system should be implemented as the premise; reducing the level of principal-agent has to be set as the basis; clearing the division of responsibilities of decision-making is supposed to be taken as the key; improving the incentive and restraint mechanism is needed as the foundation. The asymmetry of information and the inconsistency of the goals between the principal and the agent should be reduced as much as possible so as to promote the depth development of the civil-military integration.

Key Words:The Civil-Military Integration; The Principal-Agent Relationship; System and Mechanism

收稿日期:2017-03-06

基金项目:国家社会科学基金重大项目(09&ZD067)

DOI:10.6049/kjjbydc.2017010215

中图分类号:E0-054

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)06-0117-05