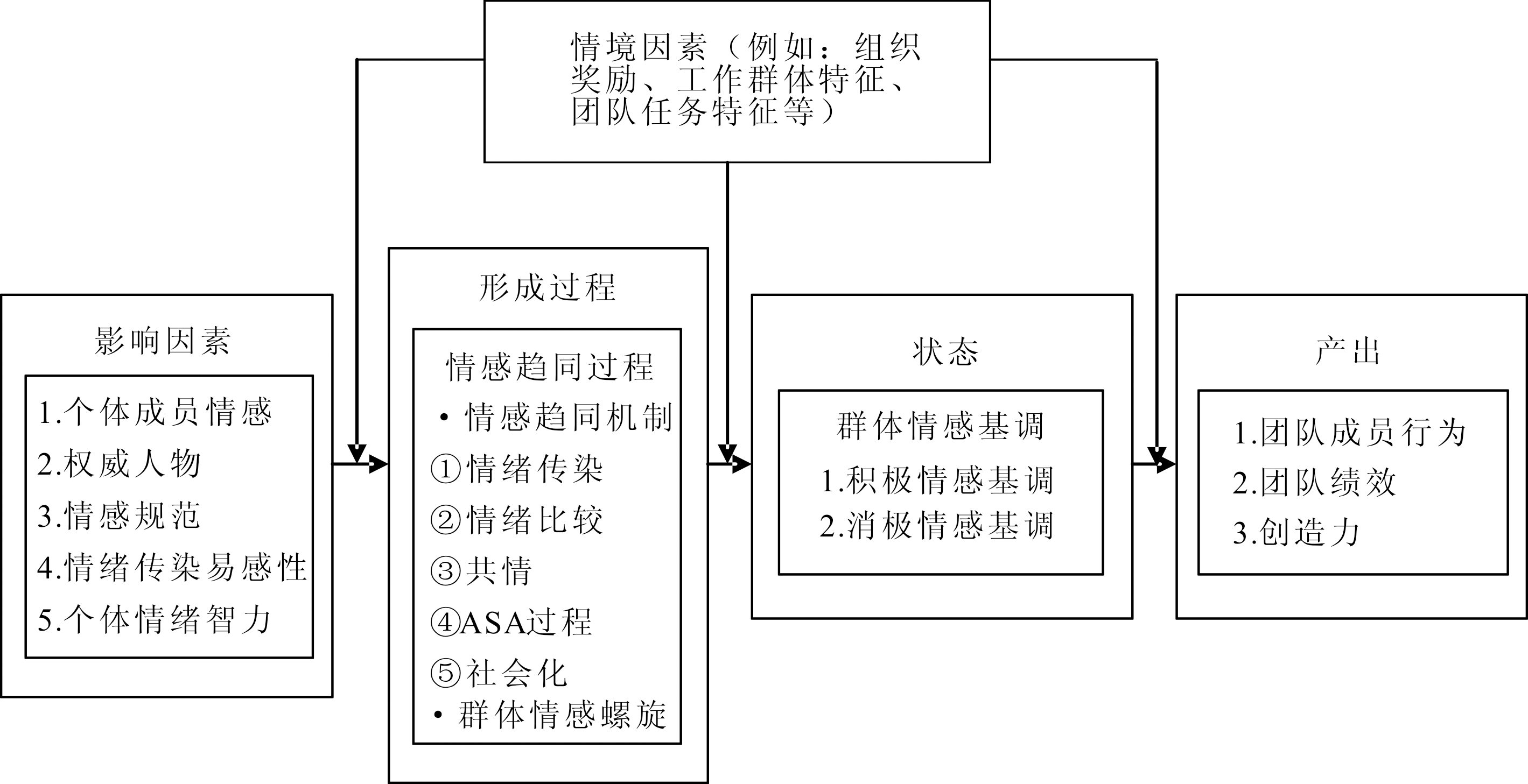

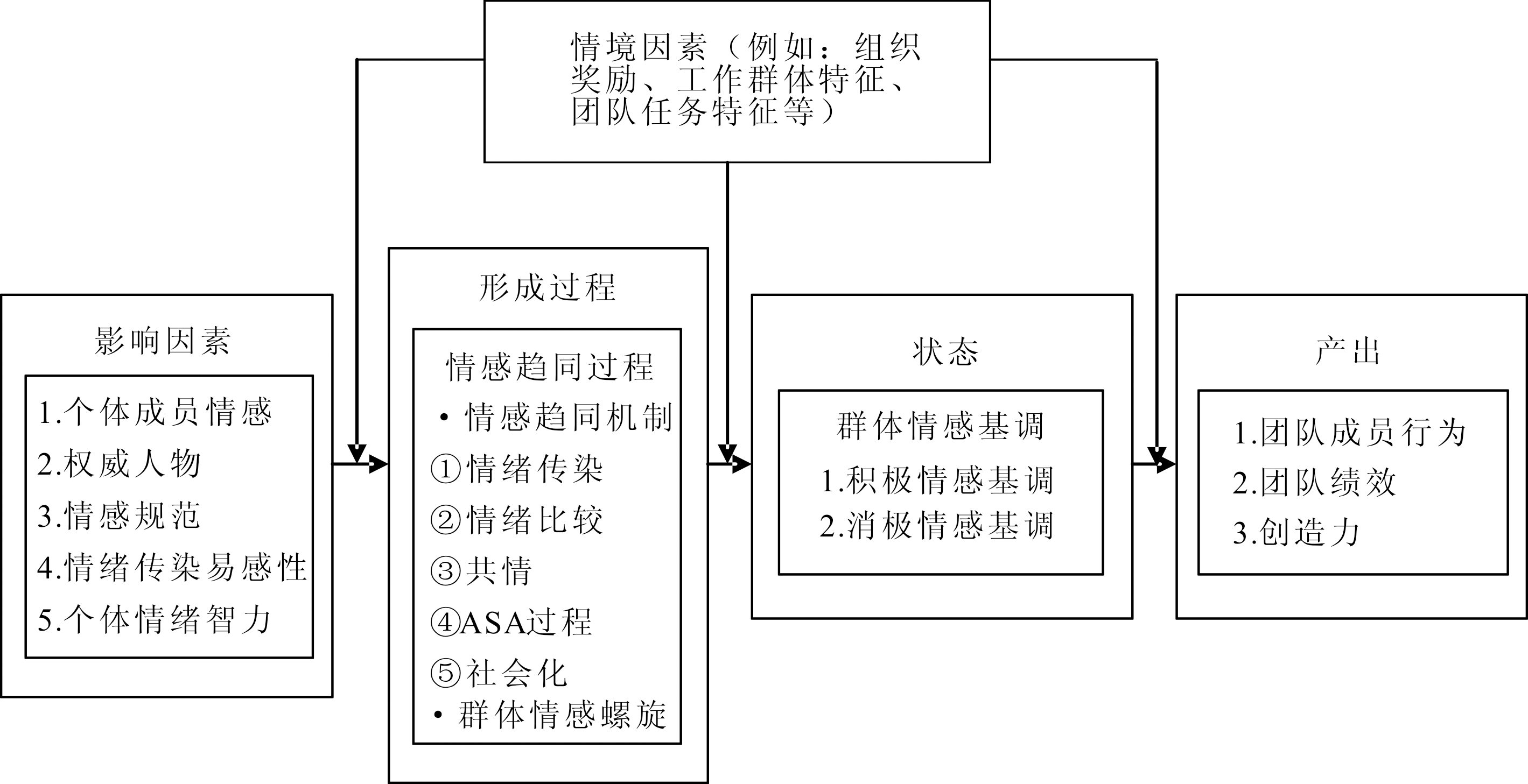

图1 群体情感基调建立及其产出

摘 要:不同于以往团队研究侧重于团队认知维度,随着情感维度在团队及组织中重要性的日益凸显,学者对团队情感展开相应研究发现,在大部分现实团队中存在着对团队产出有重要影响的群体情感基调,即成员情感状态存在相对甚至高度一致的现象。从群体情感基调定义及其相关概念出发,构建了其形成及发展的理论框架,针对群体情感基调影响因素、形成过程、状态、产出以及相应的情境因素进行了相应论述。最后提出,未来研究可对团队中权威人物与其他成员情感关系、具体情感基调、情感二重调整、现代交互媒体下的群体情感基调以及子团队情感基调等方面进行探索。

关键词:群体情感基调;影响因素;形成过程;团队认知

为进一步激发团队动力潜能,学者在团队认知层面[1](如团队学习能力、团队知识异质性[2]、交互记忆系统等)取得了一定研究成果后,逐渐开始关注团队情感[3],并发现大部分团队存在着对团队产出有重要影响的群体情感基调[3-9]。

根据Barsade等[10]提出的情感相似性吸引机制,在群体情感基调下的成员会因为彼此情感相似而被对方吸引,从而愿意与对方互动并在团队中建立良好人际关系,以减少成员冲突,并促成成员合作[11-13]。此外,根据情感情绪能量水平(高水平或低水平)和情绪效价维度(积极或消极)[1],群体情感基调被划分为高/低水平的积极情感基调/消极情感基调[5]两种,但研究结论不统一。例如,有学者认为,积极情感基调往往能促进创造力产生。但也有学者发现,在某些情境下,积极情感基调也可能不利于创造力的产生[8,13-15]。毋庸置疑,群体情感基调不仅可以直接影响团队绩效,还通过影响个体及群体认知、行为等作用于团队产出[9]。如积极情感基调可使团队成员具有更广阔的发散思维,继而影响团队创造力[16];或者促进工作群体内部成员产生亲社会行为,降低员工缺勤率[4],继而影响团队绩效。然而,目前国内关于群体情感基调的研究较少,国外学者在相关研究结论上的不一致也显示出群体情感基调仍有十分广阔的研究空间,并急需对现有研究作一番详细梳理。因此,为了深入研究群体情感基调,理解现实团队成员在日常交往与工作过程中的情感状态及其对团队绩效的影响,帮助团队最大化群体情感基调的积极作用,本文对群体情感基调影响因素、形成过程、状态、产出及情境因素等一系列问题进行回顾与总结,并提出研究展望。

情感有两种划分方式:①按照内容划分,广义的情感包括特质情感、心情和情绪3种。其中,心情和情绪被学者们统称为状态情感[11,17-20];②按照情感能量和效价[1],情感又可以分为高/低水平积极情感/消极情感。但是,以上两种划分方式并不冲突,因为某一个体可能既拥有高水平的积极特质情感,又同时拥有低水平的消极状态情感。

1.1 定义

学者们对群体情感的研究可分为情感同质[17]和情感异质(或情感多样性)[10]两个方向。由于现实中大部分团队内部成员的情感都比较同质[3-8],因此,群体情感同质范畴获得了更多学者的关注[9]。其中,George在研究工作群体中人格特质、情感与行为时发现,工作群体内个体情感状态是相对一致的,因而提出了群体情感基调这一概念。

群体情感基调是指群体成员们相似状态情感的聚合[8],George将其定义为“群体中一致、同质的情感反应”。根据情感效价维度,群体情感基调一般被划分为积极情感基调和消极情感基调两类[5-6,11,13,21]。如果一个团队内所有成员都比较兴奋、热情、充满活力(积极情感),则认为该团队存在积极情感基调[5];相反,如果一个团队内所有成员都处于紧张、恐惧、抑郁状态(消极情感),则认为该团队存在消极情感基调。

群体情感基调概念主要包含两方面内容:一是群体成员在工作中经历的某种情感状态,如心情和情绪;二是这种情感状态的同质性[6]。需要注意的是,在情感状态方面,George提出的群体情感基调概念涉及的“情感”内容并不是前文论述的广义情感,而是特指狭义的包含心情和情绪在内的状态情感。因为相比于更内隐和稳定的特质情感,状态情感更易于发生变化并被组织观察和利用,所以本文以状态情感作为主要研究对象。后文在综述时,若不作特别说明,情感一词均特指状态情感;而在情感同质方面,群体情感基调概念强调同质情感不仅指情感效价同质,还指情感能量水平同质。也即,只有当团队成员经历的情感状态效价和能量水平都一致时,才认为该团队存在情感基调。

综上所述,按照定义可知,群体情感基调是在个体情感高度相似的基础上,通过取群体均值,将其有意义地聚合到群体层面情感的概念[20]。因此,群体情感基调与群体气氛有所不同。不同于群体情感这一包含情感同质和情感异质含义更为广泛的概念,群体情感基调只涉及情感同质。并且,由于群体情感基调仅涉及状态情感,而不涉及特质情感,因此,群体情感基调概念相比于群体情感概念更为狭义。此外,由于群体情感基调强调的状态情感包含情绪和心情,因此,当群体中存在同质、一致的情绪或心情时,这种群体情绪和群体心情均可纳入群体情感基调概念范畴。但是,如果成员在工作中经历的状态情感效价不同或情感能量水平不同,则此群体不存在情感基调[11]。可见,并非所有群体都一定存在情感基调[5]。

1.2 理论框架

由于群体情感基调普遍存在于现实团队中并对个体层面与群体层面行为及绩效具有深远影响,因此,本文为了更好地诠释群体情感基调相关内容,在参考前人研究结果的基础上,按照“影响因素→形成过程→状态→产出”逻辑关系和发展脉络,对“群体情感基调如何建立”以及“群体情感基调对产出的影响”进行系统梳理,进而构建群体情感基调理论框架(见图1)。

其中,个体成员情感等是团队形成情感基调的影响因素,这些影响因素有可能通过情绪传染等情感趋同过程,建立形成群体积极或消极情感基调;而群体情感基调又会对团队成员行为、团队绩效和创造力产生影响。此外,该框架也展示了一些情境因素在此过程中的作用。

1.3 影响因素

1.3.1 个体成员情感

由于群体由一群相互独立的个体组成,因此,群体层面情感主要来源于个体成员情感。

(1)积极情感和消极情感。积极情感主要包括快乐、兴趣、满足、幸福等情绪[15]。学者研究发现,长期保持积极心情的员工对他人更加友善,因而会促使更多角色外行为、亲社会行为的产生[22],并有助于减少团队冲突,促成成员合作[1,3,23]。在特定情境下,积极情感还会促进创造力的产生[16,24-25]。但是,积极情感不一定一直带来正面结果。在某些特定情况下,积极情感由于促使个体更积极地评价所处环境、任务完成现状及自身想法,从而不会驱动其付出高水平努力[8]并采取行动,不利于创造力的产生[6,14,16]。Filipowicz认为,由于学者们通常考察的是创造力与整体性积极情感而非具体积极情感的关系,因此在二者关系问题上确实难以达成一致。

消极情感一般包括抑郁、生气、害怕、恐惧等情绪[17,19]。相比于积极情感,其会使个体缺乏自信[16],作出极端反应(如冲突)[1,19],且不善于人际交往,不利于产生帮助行为等[4,19,26]。但是,消极情感并不一定导致负面结果。在某些情况下,如个体感知到团队支持创造并且能够明确了解自身感受时[14],消极情感有可能促进创造力的产生。这是因为,在信息筛选方面,成员消极情感能够促使他们更具有批判性和辨别力。此外,消极心情也会使成员认清现状[3],从而促使个体付出高水平努力并尝试作出改变[27],进而激发创造力的产生[14,16]。

图1 群体情感基调建立及其产出

(2)特质情感和状态情感。如前文所述,群体情感基调强调群体成员经历一致、同质的状态情感,而特质情感在某种程度上会影响状态情感[19],进而影响群体情感基调。因此,本文认为,特质情感也是群体情感基调影响因素之一。

特质情感是指个体的气质情感,其反映了个体经历特定情感状态的普遍倾向[10,20],是典型的人格因素[10],在现实中不易被直观察觉。根据个体在特定情感事件下对积极刺激和消极刺激的敏感性[19],特质情感可分为积极特质情感和消极特质情感两种[22]。拥有积极情感特质的个体在情感事件刺激下更倾向于表现出开朗、热情、自信等情感状态[19],而拥有消极特质情感的个体则倾向于经历更多消极情感状态,如抑郁、焦虑、敌对和内疚等情绪[19]。

值得一提的是,特质情感与状态情感虽然紧密联系,但George强调应区分二者。因为,特质情感虽然会影响个体产生某种状态情感,但这种状态情感的产生同时还受到很多其它情境因素以及个体和情境间交互作用的影响[14,16,28]。也即,这些情境因素可使拥有高积极特质情感的个体不一定在所有时间内都保持积极心情,其也会使拥有消极特质情感的个体经历积极情感[4,6,22,28]。

总之,无论依照哪类划分方式,个体成员情感始终是影响群体情感基调形成的重要投入因素。

1.3.2 权威人物

团队中存在正式领导(如魅力型领导)或非正式领导(如魅力型人物[15])两种领导类型。由于这类权威者能够控制团队时间、资源、交往等,且往往处于高位,因此他们能够更多地对群体内其他成员表达自身情绪、心情,从而将自身情感传递给其他成员[9];而低地位成员更多的是注意并解读他人情感,因此他们容易被高地位者的情感影响[8]。因此,团队内部权威者情感会成为其他成员的一种情感来源,继而影响群体情感基调的形成[5,23]。

众多学者的研究表明,领导情感经历对下属情感认知与行为具有显著影响[11,19]。例如,当领导拥有积极情感时,成员会保持更多的积极心情,群体也会拥有更为积极的情感基调[8]。领导积极情感可以促进群体积极情感基调的建立[29],而当领导拥有消极情感时,成员极易被其消极情感状态感染,成员绩效也会受到领导消极情感表达的影响[30]。因此,学者们认为,领导可以无意识或有意识地(如利用积极情感促进群体凝聚力和积极性的产生,用消极情感提升成员动机)在情绪表达上影响群体层面情感与行为[1,9,18,31]。此外,Kafetsios等发现,当领导具有焦虑依恋倾向时,不仅领导自己不容易产生积极情感,该类人格特质也会抑制下属积极情感的获取。

综上所述,权威人物的人格特质和情感可通过影响其他成员的情感进而影响群体情感基调的形成。

1.3.3 群体情感规范

通常,一个群体会通过一系列正式规范或非正式规范影响成员行为,而情感规范则用来指导成员如何在群体中感受和表达情感[9,15,18]。因此,在情感规范的约束下,个体会有意识或无意识地顺应其他成员的情感[7],避免感受或表达与情感规范相悖的情感。最终,成员能够感受或表达的情感会越来越与情感规范要求相吻合,继而趋于同质。而Bartel和Saavedra[17]还发现,工作群体中的情感规范越多,成员情感趋同程度越高。

另外,由于情感规范会指导群体成员何时以及是否能够感受或表达情感,因此,情感规范会影响成员感受或表达情感的次数,继而影响情感趋同(如情绪传染、情绪比较等)机理。例如,如果一个工作群体的情感规范鼓励成员感受和表达情感,成员就更易于开放、直接地表达情感,并愿意感受他人表达的情感[15]。因此,在该群体中,成员更容易接触和感知对方的情感,情感趋同机制更容易发挥作用[1],并促使成员们情感趋同,最终影响群体情感基调的建立;反之亦反。

综上所述,情感规范不仅影响群体成员间共享情感的“质”,还影响共享情感的“量”,从而在这两方面共同影响群体情感基调的产生。

1.3.4 个体情绪传染易感性

团队成员个体情感之所以会趋同,部分原因在于成员个体情感会通过情绪传染过程传递给其他成员。在此过程中,成员表达的情感会影响他人情感,成员们的情感也会趋于同质。但同时,一些学者发现,个体对情绪传染的易感性在此过程中也发挥着重要作用[15,32]。

Doherty认为,情绪传染易感性可被当作一种人格特质,并且,不同个体其易感性也存在不同。个体对情绪传染的易感性之所以在情绪传染过程中发挥重要作用,是因为在团队中,某一成员个体的情绪传染易感性较强,那么该成员更容易受到情绪传染过程的影响而被他人情绪感染,更可能与他人情感产生趋同[7];而如果该成员的易感性较弱,则其不容易受到情绪传染过程的影响。学者研究发现,越容易受到情绪传染影响的个体,其情感与团队情感的联系越强,群体内也越容易出现同质情感[7,32]。

综上所述,成员个体情绪传染易感性对群体情感基调的建立具有重要影响。

1.3.5 个体情绪智力

Troth等[31]认为,个体情绪智力包括意识、管理自己与他人情绪3部分内容,即团队成员能否意识到自身情感影响个体在经历情感时的能量维度、能否意识到他人情感和管理自身情感影响个体情绪传染易感性、能否管理他人情感影响团队内部成员经历情感的效价与能量。

综上所述,群体成员情绪智力通过影响情绪传染过程以及成员经历的状态情感进而影响群体情感基调的建立及其性质(高/低水平积极情感基调或消极情感基调)。

1.4 群体情感基调形成过程

Bartel和Saavedra认为,情感趋同机制包括情绪传染和情绪比较两种。而学者后续研究发现,除此以外,还包含其它内容,如共情、ASA过程和社会化等[1,3-4,20]。Walter和Bruch认为,上述机制未将情感效价与能量水平动态变化与发展考虑进来,并且将目光限制在情感趋同过程上,而忽略了上述机制可通过与团队内部其它因素的交互作用,共同促使成员情感以螺旋上升动态方式产生趋同[15]。 因此,本文将Walter和Bruch提出的包含情感趋同机制在内的群体情感基调螺旋上升模式与上述机制进行区分。

1.4.1 情感趋同机制

(1)情绪传染。情绪传染是指人与人在交往过程中,彼此会不自觉地模仿对方的面部表情、声音、姿态等[15,20]。同时,通过生物内在的神经感知反馈系统,模仿者往往会产生相似感受(如,微笑使人感受到积极情绪),从而产生与被模仿者相似的情感反应,如潜意识地自动获取与对方相似的情感[1,17]。此外,Bartel和Saavedra[17]提出,个体除经历上述潜意识情感感知外,还通过自身行为推断自身情绪状态,从而进一步认识已获得的相似情感。

总体而言,情绪传染是通过观察他人在公共场合的情感表达而产生一致情感状态的一种机制[8]。学者研究直接或间接证明团队内部存在积极情绪传染和消极情绪传染两种[7,32],且这种情绪传染的存在易使个体情绪因为趋同而蔓延为群体层面情绪,从而影响群体情感基调的建立。

(2)情绪比较。情绪比较过程相对于简单的情绪传染过程更为主动[15],其强调个体会有意识地将自己与群体内其他人表现出的感受进行比较,以确定适合特定情境的情感反应效价及强度信息[1,15],继而促使个体情感经历或表达与他人情感达成一致[3]。

因此,情绪比较过程促使团队成员有意识地拥有相对一致的情感状态或情感表达,产生群体内部成员情感趋同[17],最终影响群体情感基调的形成。

(3)共情过程。De Vignemont和Singer提出了有关共情的一个狭义定义,认为一个人有一种情感状态,这种情感状态与他人情感状态同构,这一状态是由对他人情感状态的观察和想象而引发的,此人知道他人是自己情感状态的来源,此时就出现了所谓的共情。

本文认为,不仅可将共情看作是一种情感趋同结果,也可以将其看作是一种情感趋同过程。因为不同于情绪传染这种潜意识过程,共情过程中的个体能够清楚认识到自己情感状态的来源,并通过对这一对象拥有情感的观察和想象,产生一种与对象同构的情感状态,进而产生情感趋同。由此可见,共情能够影响群体情感基调的建立与发展。

(4)ASA过程。ASA过程(Attraction-Selection-Attrition,吸引-选择-磨合)主要包括3方面内容:①由于相似个体呈现出相似人格,可能会选择相似类型的事物并有相似的表现方式,甚至被特定类型群体吸引。因此,已经存在的某一群体往往由相似个体组成,并源源不断地吸引更多其他相似的个体加入[6];②该群体也会有意识地选择和录用那些与自身群体存在较多共同特征的人维持群体内部的相似性[5,9];③并非所有相似、被吸引的人都能适应环境。因此,不适应的人离开,留下的人会基于彼此更佳的磨合组建成一个更同质的群体。

通过ASA过程,群体成员会保持彼此的相似性。这种相似性不仅因为个体有相似的特质情感,还通过特质情感对状态情感的联系影响群体情感基调的建立。而且,成员相似性也促使彼此对同样情感事件刺激拥有相似感受,进而产生同质状态情感[3]。可见,ASA过程影响群体情感基调的形成[4-5,10,20]。

(5)社会化。George认为,一个组织或群体有其独特的价值观、目标和规范等,新加入组织或群体的个体容易受到这些因素的影响,学习“在该组织或群体中,什么是合适的”,并学会对工作情境表现态度、采取情感倾向(如积极或消极)以及感受或表达情感状态等作出选择[3-5]。因此,社会化过程促使成员拥有相似的情感取向乃至情感状态,从而影响群体情感基调的建立。

这一过程与群体规范、群体文化、情感历史等[9]因素紧密相连,但又不同于这类组成要素,其是一种过程表现。此外,也有研究者认为,组织可以有意使用社会化对团队中个体情感进行持续约束,从而建立工作团队中适宜的情感基调[20]。

综上所述,上述5个过程均可发挥情感趋同作用,进而影响群体情感基调的建立与发展。但是,它们并未将情感动态变化与发展考虑进来。由于个体间情感效价及强度随时间发展而变化,并通过互动、动态方式趋同[17],因此群体情感基调的建立并非一蹴而就,其需要多种因素的相互作用,从而形成如Walter和Bruch[15]描述的自我强化式上升螺旋模式,以动态建立并发展群体情感基调。

1.4.2 群体情感螺旋

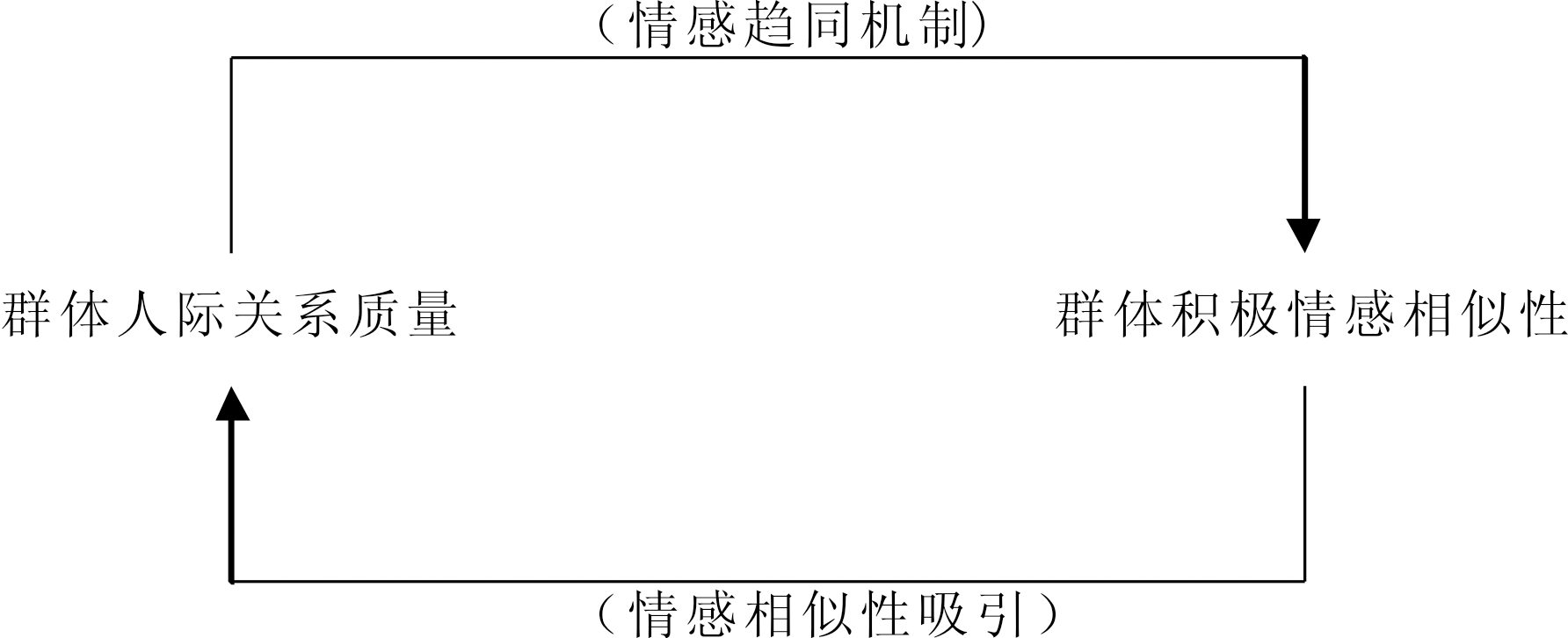

Walter和Bruch[15]在探讨工作群体中积极情感相似性如何出现时,提出了一个动态模型(见图2),用于解释高水平积极情感相似性(即群体积极情感基调)如何从低水平发展而来。

图2 群体积极情感基调螺旋形成过程

首先,Walter等认为,较高水平群体积极情感相似性通过前文所述的情感趋同机制建立发展起来。除此以外,他们还认为,随着时间的不断变化,工作群体内人际关系质量通过影响情感趋同机制而对群体积极情感相似性产生影响。例如,群体人际关系质量的提升不仅促使群体成员更愿意向其他成员开放地表达自身情感,而且会对他人情感表达更敏感,更易受到对方情感的影响,此时情感趋同机制更容易发挥作用,群体积极情感相似性水平也得到相应提高。

接下来,Walter和Bruch认为,一旦群体内成员的积极情感越发相似,根据Barsade等[10]提出的情感相似性吸引机制,成员情感上的相似促使成员彼此相互吸引,更愿意与对方互动,并对团队内人际关系感觉更舒适,继而通过经历高水平的社会融合、凝聚、相互信任,进一步提升群体内部人际关系质量。

综上所述,随着时间发展,群体人际关系质量和积极情感相似性按照上述过程,在情感趋同机制和情感相似性吸引机制的共同作用下,不断相互强化提升,而群体积极情感相似性水平由此呈现出一种螺旋上升模式。不难发现,Walter和Bruch提出的这一动态模型不仅囊括了前文所述的情感趋同机制,并且加入了要素间的互动作用,动态解释了群体积极情感基调随时间发展不断强化的螺旋上升过程。 需要指出的是,群体情感螺旋还需进一步证明是否适用于推导群体消极情感基调[15],因为消极情感可能无法适应情感共享和情感相似性吸引机制的积极作用。

1.5 情境因素

学者研究发现,某些特定情境因素(如工作群体特征、团队任务特征、组织奖励等[6-7,11,17,19,32])影响群体情感基调的建立及其与产出间的关系。

1.5.1 工作群体特征

(1)组织犬儒主义。当工作群体存在犬儒主义时,Walter和Bruch认为,犬儒主义不仅易使成员对自身所在群体产生明显的消极态度、感受和行为,而且会对群体内部人际关系质量造成负面影响,继而抑制群体情感相似性,不利于群体积极情感基调的形成[15]。

(2)个体主义-集体主义。学者发现,当团队更支持集体主义时,多种因素通过相互作用(如群体情感规范)极易促使团队成员产生共同的情感表达与感受[7]。因此,成员情感更容易彼此联系并趋于同质,群体情感基调的建立受到相应积极影响。Ilies等发现,更倾向于集体主义的团队成员对其它团队成员的情感影响更敏感,从而更容易被他人情感影响,最终影响成员情感趋同。此外,与该情境类似的还有群体中是否存在群体中心主义[6,13,33],由于该主义也强调集体大于个体以及维护群体规范和传统[13],因此群体情感规范也会受到保护,并继而促进情感趋同。

(3)信任程度。Tsai等[13]研究了团队内部存在的信任程度,发现该情境通过与群体积极情感基调的协同作用而影响个体及团队创造力。即当团队信任水平较低时,群体积极情感基调有利于团队创造;而当团队信任水平较高时,高信任和高水平积极情感基调的协同作用则会对团队创造力产生负面影响。

(4)群体类型。Knight和Eisenkraft[12]研究发现,当群体为临时群体时,群体消极情感基调能够促进群体任务绩效,因为该类群体中拥有消极情感的成员不仅能够认清群体边界,而且仍会对他人展现最基本的亲和力,使群体不至于受到过多消极氛围的影响;相反,当群体为长期群体时,群体消极情感基调则不利于群体任务绩效的提升。

1.5.2 团队任务特征

Totterdell[32]发现,当成员从事需要整个团队合作的活动时,成员间的情感联系更积极,更趋于同质;当他们从事取决于个人努力的活动时,这种联系则比较消极。由此可见,群体情感基调的建立受团队任务特征的影响。此外,学者也针对任务复杂[6]、多样性程度[34]、需要创造力与否[13-14,16]等情境,探讨了群体情感基调对个体层面乃至群体层面产出的作用。例如,George和Zhou[14]发现,当团队任务鼓励创造,且成员能够清楚认识到自身感受时,由于积极情感会使成员们认为一切都好,不需要额外努力进行创造,而消极情感使成员认为现状存在问题,需要通过更多努力改变现状,因此,最终积极情感会抑制团队创造绩效,而消极情感与团队创造绩效正相关。又例如,George和King[6]认为,对较为简单的任务而言,积极情感基调是有益的,但当团队面临复杂任务时,其则会抑制团队绩效。而在有关任务多样性程度问题上,Wu和Wang[34]研究发现,当团队任务多样性较丰富时,群体积极情感基调有助于促进团队积极性的提高。

1.5.3 组织奖励

George[11]发现,领导上级主管权变奖励与领导积极心情正相关。因此,在上级主管的权变奖励下,领导个人容易产生积极心情,并通过情感趋同过程将其蔓延到整个群体,故群体在此情境下也更容易形成积极情感基调。另外,George[5]还认为,因为组织奖惩能够影响个体情感。所以,当工作群体中每个成员都接受了相同水平和相同类型的奖励或惩罚时,这些奖励与惩罚会促使成员产生同质的积极情感或消极情感,因此有助于团队建立起相应的积极情感基调或消极情感基调。

综上所述,情境因素对于理解群体内情感基调的建立及其发展有着至关重要的影响,今后学者可以更多地挖掘这类情境因素,以便进一步充实相关群体情感基调研究。

2.1 对团队成员行为的影响

学者发现,群体情感基调对群体成员亲社会行为、退缩行为等具有一定影响作用[6]。

在积极情感基调下,群体成员容易对群体产生更多情感承诺[28],并对团队具备更高的满意度,因此更愿意为团队奉献自己,从而变得更加积极主动[34],并表现出更多的帮助行为[11,29]、更低的缺勤率[4]。Mason和Griffin[21]进一步研究发现,群体积极情感基调能预测工作群体缺勤率线性变化强度和方向,即当群体积极情感基调增长时,群体缺勤率会得到最大程度改进,因为团队在这种情况下会充满干劲和激情,从而有助于降低缺勤率。

此外,群体积极情感基调也通过情感相似性吸引机制发挥作用[10]。由于在积极情感基调下,成员情感是同质的,因此根据情感相似性吸引机制,群体成员因为彼此情感相似而被对方吸引,从而愿意与对方互动并使团队存在良好人际关系,使成员更多地感受到熟悉、吸引和信任,因此能够提升群体关系质量[15],使成员产生更多合作行为,并进而减少团队冲突[1,8,10]。

目前,关于群体消极情感基调对群体成员态度、认知及行为影响的研究仍然较少[9]。George[4]研究发现,群体消极情感基调与工作群体的亲社会行为程度负相关。由于在群体消极情感基调下,成员个体表达和经历的情感比较消极,而人们又不喜欢与拥有负面情绪的人接触[26]。因此,成员合作行为会被抑制。

2.2 对团队绩效的影响

George和King[6]认为,群体情感基调容易促使积极团队产出。积极情感对群体过程及其产出的影响更直接、普遍[9],而消极情感对群体过程产出的影响则更多依赖于情境事件[12,14,16]。

当团队中存在积极情感基调时,这种情感基调既能直接影响团队绩效,也能通过影响群体行为而间接影响团队绩效[9]。例如,积极情感基调促使团队普遍存在积极态度,这种积极态度不仅会影响团队成员个体自身绩效水平(如提高群体成员自我效能感,继而影响其绩效[11,16,19,22]),而且有助于促使团队产生高水平凝聚力[12],在成员间出现更多合作行为[4,22],继而影响团队绩效。Teng和Luo在研究学生群体感知到的社会懈怠、社会互赖以及群体情感基调与群体学习绩效关系时发现,群体情感基调与学生团队产出正相关;Chi和Huang研究发现,积极情感基调对团队绩效具有直接正向影响。因此,群体积极情感基调与团队绩效存在直接或间接关系。

当团队存在消极情感基调时,群体内部存在过多的批评态度,团队成员不能就某一问题达成共识,进而产生高流动率[6],不利于团队任务的有效完成。此外,学者研究发现,消极情感基调对团队绩效的影响更多依赖于情境。例如,Knight和Eisenkraft[12]发现,当群体为临时群体或成员情感感受起源于外部时,消极情感基调有助于促进群体任务绩效的提升;而当群体为长期群体或情感感受起源于内部时,消极情感基调不利于群体任务绩效的提升。又如,当成员能够明确感知到彼此的消极情感时,为了降低群体内消极情感的影响,成员会将注意力从追求任务绩效转移到减少消极情感或改善群体人际关系上[25-26],从而使团队绩效遭受一定程度的负面影响。

2.3 对创造力的影响

学者在群体情感基调对创造力影响的研究方面存在不一致的结论[9,19]。一些学者认为,群体积极情感基调比消极情感基调更能促进创造力的产生,但也有一些学者认为事实并非如此[6,13,15]。此外,还有部分学者认为,群体积极情感可与其它因素协同影响团队创造力。例如,Kim等认为,群体积极情感和群体规范能够在集体效能的中介作用下,对团队创造力产生积极影响。可见,联系某些特定情境探讨群体情感基调对创造力的影响十分重要。

以团队信任为情境条件,Tsai等发现,当团队信任水平较低时(如临时团队、合并团队),群体积极情感基调对团队创造力有利;而当团队信任水平较高或与高水平群体积极情感基调并存时,二者的协同影响作用会导致群体中心主义的出现[33],并使团队产生专制领导、固步自封、拒绝改变等想法。因此,在高团队信任情境下,高积极情感基调对团队创造力具有负向影响[13]。又如,George和Zhou[13]发现,当团队任务鼓励创造且员工能够清晰了解自身感受时,消极心情与创造绩效正相关,而积极心情与创造绩效负相关[14],因为消极情感基调促使成员更愿意识别当前潜在危机并系统观察目前团队拥有信息。

此外,以任务特征情境为例,George和King认为,对需要合作、同步与协调的传统任务来说,积极情感基调更加有益;但对于那些复杂、决策模糊且任务不确定的团队而言,情感异质性可能更加有利[6]。

而Tsai及其同事在直接检验群体消极情感基调和团队创造力时发现,消极情感基调对团队创造力有害,这与前文在情境因素下探讨消极情感基调的作用有一定出入。由此可见,考察群体情感基调对创造力的影响需充分考虑情境因素的影响。

群体情感基调作为群体层面情感概念,不仅与当前侧重团队认知范畴的研究互补(例如,积极、消极情感基调可使团队成员对相同事务产生不同认知,并促进其产生不同思维活动和信息加工方式[13,16];反之,将某些事务认知为不可控并且危险的人,更容易对此事务产生恐惧等消极情感),而且对今后团队管理具有一定的借鉴意义。例如,在现实团队中,领导可通过调动自己的情绪影响力,通过情感趋同机制建立群体情感基调,有意识地影响团队成员情感,促使他们产生更好的行为[8,18]。或者,团队成员如果能够意识到群体情感基调在哪些情境下易发生功能性失调(如面临复杂、模棱两可并且动态变化的任务和环境[6])或产生最佳的功能性效果,则可以防止或促进这类情境的出现[22],从而更有效地利用情感基调影响团队绩效,甚至达成二者的双向互动,促进彼此共同发展。以高信任情境为例,组织或团队可采取有效监控措施并鼓励不同意见的产生,或采取流动性团队组合方式不停加入新成员(如项目团队),以防止团队过分自信,从而避免群体中心主义的出现,并发挥群体情感基调功能性效果[13]。

但是,值得注意的是,当前有关群体情感基调的研究仍存在一系列问题,如在积极情感基调和消极情感基调研究上存在不均衡现象。现有研究也较少挖掘群体情感基调是如何建立与发展的[6]。此外,国内研究仍欠缺对群体情感基调的挖掘与认识。因此,未来可从以下几个方面对群体情感基调进行深入探索。

3.1 权威人物与群体成员情感

本文在前文中提到了权威人物对群体成员与情感基调的影响。但实际上,情绪传染路径并不一定只是从高地位向低地位蔓延。因为在群体交往中,成员情感不仅来源于领导情感,其它因素(如团队上一季度绩效)也会对其产生重要影响,当这些因素的影响十分强烈时,团队成员情感可能反过来对领导情感产生影响[8],并出现情感由低地位向高地位传递的“逆流”。综上所述,团队中可能存在高、低地位情感的交互作用,最终两者共同影响群体情感基调的建立与发展,故上述内容值得学者今后深入研究。

3.2 具体情感基调

目前,有关群体情感基调的研究更侧重于探讨广义群体的积极情感和消极情感,而很少检验具体群体情绪,如群体层面上的生气、害怕、恐惧、高兴、专注、自信、喜欢等对团队产出的影响[14,17-19]。但由于上述具体情绪在个体层面可对个体态度、行为和绩效产出产生不同影响[18],因此,集体层面上的具体情绪——群体具体情感基调很可能对群体行为、绩效等具有更为细致的影响[3,18]。

因此,今后学者可以探究当团队成员同时经历高水平愉悦、自信(积极维度)或内疚、敌意(消极维度)时,这些情感基调对个体与团队产出有何种影响。此外,还可以将情感基调上升到更高层次,探讨组织是否存在情感基调等[19]。

3.3 情感的二重调整

学者们普遍认为,积极情感比消极情感更有利于个体或群体层面绩效的提升[35]。但George和Zhou[14]认为,在某些情境下,消极情感可能比积极情感更能促进创造力的产生。伴随着对上述一系列问题的深入挖掘,学者发现,在特定情境下,积极情感和消极情感会相互作用、取长补短并对创造力产生影响[24,35],这种相互作用被称为情感的二重调整,而其所产生的影响则被称为二重调整影响。例如,在一个支持型工作环境中(如支持创造力或高水平主管信任),个体在不同阶段经历的积极情绪和消极情绪通过彼此影响而产生所谓的二重调整[16,35],从而有利于提高个体创造力[13]。

二重调整理论认为,积极情感成员由于感受到任务已经完成得很好,有助于帮助群体成员变得更加自信、有效能感以及充满热忱,并且能够提出新奇想法,并导致发散性思维活动的出现[16]。也即,积极情感会让个体感觉到环境是安全的,因此更愿意探索出更多的可能性,并导致启发式信息进程战略[13],进而探索出更多信息,虽然这类信息不一定对发展具有实际帮助。而处于消极情感下的个体则会更加批判、更有洞察力,更容易感到情境是有问题、有威胁的,在完成任务过程中还存在很多不足,自己需要采取更多努力和行动改变现状并规避风险[8,13]。因此,他们更关注细节信息,往往以事实为基础,采取紧张的、分析式的、自下而上的系统性信息处理方式[9],并运用更高水平的努力形成高质量的解决方案[6,13-14,16]。而当积极情感和消极情感相互作用、取长补短时,它们对创造力的影响趋于最大化[16]。

综上所述,今后学者可基于二重调整视角,探讨团队积极情感基调与消极情感基调对团队创造力产生的影响。由于同一团队可能在不同时间段出现不同情感基调(例如,假设团队E在时间点A存在积极情感基调,此时,团队成员有更多的发散性思考,能挖掘出较新颖的分散观点和信息;之后,该团队在时间节点B存在消极情感基调,此时团队成员为减少团队不确定性风险和潜在风险,会采取系统性,批判性方式,对先前储备的新颖信息进行加工)。因此,学者可加上一定的时间维度,探索积极情感基调和消极情感基调能否发挥情感的二重调整作用,并对团队创造力产生最大化影响。

3.4 现代交互媒体下的群体情感基调

当前,科技发展促使虚拟团队开始大量出现。与实体团队日常运作不同,虚拟团队大量利用计算机介导技术(如E-mail、发短信、视频会议)[18]等方式维系团队运作。Tsai等在研究虚拟团队环境下群体社会资本时发现,社会交往与信任能够促进群体的积极情感基调,可见虚拟团队的日常运作虽不同于实体团队,但这类团队也存在群体情感基调。

然而,由于实体团队与虚拟团队仍存在一定差异,因此影响虚拟团队建立情感基调的各种因素及过程可能与实体团队下的因素及过程并不相同,如情感规范[3]。而以情绪传染过程为例,Cheshin等研究发现,虚拟团队成员虽然更多通过文本交流,团队中也会存在情绪传染过程,但这种情绪传染的作用与实体团队有所差别。

因此,今后学者可关注虚拟团队情感基调如何产生[18]以及其影响因素和形成过程与实体团队之间有何差别。

3.5 子团队情感基调

理论研究表明,在个体层面与团队层面中间还存在一种细观层面——子团队。也即,一个团队可能由于成员存在一系列情感或认知差异而导致该团队同时存在两个或两个以上的子团队[36]。依据群体情感基调概念[5],这类子团队的存在会阻碍群体情感基调的建立和发展,因为该团队中的所有子团队均有可能通过前文所述的情感趋同机制形成属于子团队独特的情感基调。

例如,在某团队E中存在子团队A和B,A、B两个子团队中的成员分别通过ASA模式建立并巩固了自身边界范围。同时,通过情感趋同机制以及两个子团队中非正式领导对成员情感的影响,A、B两个子团队经过一段时间发展后均形成了不同于对方的子团队情感基调,如A拥有高水平的积极情感基调,而B拥有低水平的消极情感基调。此时,虽然团队层面出现的是情感多样性,但细观层面却存在两种情感基调。基于情感的二重调整影响,一方面,团队E很有可能同时享受积极情感基调与消极情感基调为自身带来的综合优势;但另一方面,由于子团队间存在不同的情感基调,子团队间可能存在一定冲突,故情感的二重调整作用也可能因为这类冲突遭受负面影响,从而无法发挥最佳效果。因此,子团队情感基调值得进行深入研究。

3.6 中国文化情境下的团队情感基调研究

目前,有关群体情感基调的研究大多集中在国外,相关研究结果在国内的适用性亟待考证。因此,今后国内学者可参照群体情感基调概念,在相关团队研究中探索群体情感基调是否存在,并依照国内文化情境进行相应研究和补充。

对群体情感基调影响因素、形成过程和情境因素而言,受国内文化背景的影响,国外研究结果并不完全适用于国内研究环境。例如,国内工作团队中的权威人物大多为正式领导,其领导风格、人格特质、价值体系均对所处团队群体情感基调具有不同影响。又如,由于国内组织受到我国文化背景的影响,建立了不同于国外的组织文化和价值观,继而作用于组织团队,故国内团队接受的组织奖励、团队任务均带有中国特色。而在工作群体特征方面,国内团队更强调集体主义;或者更讲求团队内部合作过程中的和谐(即使这些和谐是表面意义上的),不鼓励冲突(抑制团队创造力);或者团队成员更倾向于划分自己的“小圈子”。因此,国内团队必然具有不同于国外的工作群体特征,并对群体情感基调的建立及其与团队产出之间的关系具有不同影响。

参考文献:

[1] BARSADE S G.The ripple effect:emotional contagion and its influence on group behavior[J].Administrative Science Quarterly,2002,47(4):644-675.

[2] 倪旭东,薛宪方.基于知识异质性团队的异质性知识网络运行机制[J].心理科学进展,2013,21(3):389-397.

[3] GEORGE J M.Affect regulation in groups and teams[A].//In Lord R G,et al.Emotions in the workplace:Understanding the structure and role of emotions in organizational behavior[C].San Francisco:Jossey-Bass,2002:183-218.

[4] GEORGE J M.Personality,affect,and behavior in groups[J].Journal of Applied Psychology,1990,75(2):107-116.

[5] GEORGE J M.Group affective tone[A].//In West M A (Ed.).Handbook of work group psychology[C].Chichester:John Wiley & Sons Ltd,1996:77-93.

[6] GEORGE J M,KING E B.Potential pitfalls of affect convergence in teams:functions and dysfunctions of group affective tone[A]//In MANNIX E A,et al.Research on managing groups and teams[C].Oxford:JAI Press,2007:97-123.

[7] ILIES R,WAGNER D T,MORGESON F P.Explaining affective linkages in teams:individual differences in susceptibility to contagion and individualism-collectivism[J].Journal of Applied Psychology,2007,92(4):1140-1148.

[8] SY T,C TÉS,SAAVEDRA R.The contagious leader:impact of the leader's mood on the mood of group members,group affective tone,and group processes[J].Journal of Applied Psychology,2005,90(2):295-305.

TÉS,SAAVEDRA R.The contagious leader:impact of the leader's mood on the mood of group members,group affective tone,and group processes[J].Journal of Applied Psychology,2005,90(2):295-305.

[9] BARSADE S G,KNIGHT A P.Group affect[J].Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior,2014(2):21-46.

[10] BARSADE S G,WARD A J,TURNER J D F,et al.To your heart's content:a model of affective diversity in top management teams[J].Administrative Science Quarterly,2000,45(4):802-836.

[11] GEORGE J M.Leader positive mood and group performance:the case of customer service[J].Journal of Applied Social Psychology,1995,25(9):778-794.

[12] KNIGHT A P,EISENKRAFT N.Positive is usually good,negative is not always bad:the effects of group affect on social integration and task performance[J].Journal of Applied Psychology,2015,100(4):1214-1227.

[13] TSAI W-C,CHI N-W,GRANDEY A A,et al.Positive group affective tone and team creativity:negative group affective tone and team trust as boundary conditions[J].Journal of Organizational Behavior,2012,33(5):638-656.

[14] GEORGE J M,ZHOU J.Understanding when bad moods foster creativity and good ones don't:the role of context and clarity of feelings[J].Journal of Applied Psychology,2002,87(4):687-697.

[15] WALTER F,BRUCH H.The positive group affect spiral:a dynamic model of the emergence of positive affective similarity in work groups[J].Journal of Organizational Behavior,2008,29(2):239-261.

[16] GEORGE J M,ZHOU J.Dual tuning in a supportive context:joint contributions of positive mood,negative mood,and supervisory behaviors to employee creativity[J].Academy of Management Journal,2007,50(3):605-622.

[17] BARTEL C A,SAAVEDRA R.The collective construction of work group moods[J].Administrative Science Quarterly,2000,45(2):197-231.

[18] BARSADE S G,GIBSON D E.Group affect:its influence on individual and group outcomes[J].Current Directions in Psychological Science,2012,21(2):119-123.

[19] BRIEF A P,WEISS H M.Organizational behavior:affect in the workplace[J].Annual Review of Psychology,2002,53(1):279-307.

[20] COLLINS A L,LAWRENCE S A,TROTH A C,et al.Group affective tone:a review and future research directions[J].Journal of Organizational Behavior,2013,34(1):43-62.

[21] MASON C M,GRIFFIN M A.Group absenteeism and positive affective tone:a longitudinal study[J].Journal of Organizational Behavior,2003,24(6):667-687.

[22] GEORGE J M.State or trait:effects of positive mood on prosocial behaviors at work[J].Journal of Applied Psychology,1991,76(2):299-307.

[23] GEORGE J M,BRIEF A P.Feeling good-doing good:a conceptual analysis of the mood at work-organizational spontaneity relationship[J].Psychological Bulletin,1992,112(2):310-329.

[24] BLEDOW R,ROSING K,FRESE M.A dynamic perspective on affect and creativity[J].Academy of Management Journal,2013,56(2):432-450.

[25] GRAWITCH M J,MUNZ D C,KRAMER T J.Effects of member mood states on creative performance in temporary work groups[J].Group Dynamics:Theory,Research,and Practice,2003,7(1):41-54.

[26] FELPS W,MITCHELL T R,BYINGTON E.How,when,and why bad apples spoil the barrel:negative group members and dysfunctional groups[A]//In Staw B M (Ed.).Research in organizational behavior[C].Amsterdam:Elsevier,2006:175-222.

[27] KNIGHT A P.Mood at the midpoint:affect and change in exploratory search over time in teams that face a deadline[J].Organization Science,2015,26(1):99-118.

[28] HERRBACH O.A matter of feeling? the affective tone of organizational commitment and identification[J].Journal of Organizational Behavior,2006,27(5):629-643

[29] CHI N-W,CHUNG Y-Y,TSAI W-C.How do happy leaders enhance team success? the mediating roles of transformational leadership,group affective tone,and team processes[J].Journal of Applied Social Psychology,2011,41(6):1421-1454.

[30] CHI N-W,HO T-R.Understanding when leader negative emotional expression enhances follower performance:the moderating roles of follower personality traits and perceived leader power[J].Human Relations,2014,67(9):1151-1072.

[31] TROTH A C,JORDAN P J,LAWRENCE S A,et al.A multilevel model of emotional skills,communication performance,and task performance in teams[J].Journal of Organizational Behavior,2012,33(5):700-722.

[32] TOTTERDELL P.Catching moods and hitting runs:mood linkage and subjective performance in professional sport teams[J].Journal of Applied Psychology,2000,85(6):848-859.

[33] KRUGLANSKI A W,PIERRO A,MANNETTI L,et al.Groups as epistemic providers:need for closure and the unfolding of group-centrism[J].Psychological Review,2006,113(1):84-100.

[34] WU C-H,WANG Z.How transformational leadership shapes team proactivity:the mediating role of positive affective tone and the moderating role of team task variety[J].Group Dynamics:Theory,Research,and Practice,2015,19(3):137-151.

[35] GEORGE J M.Dual tuning:a minimum condition for understanding affect in organizations[J].Organizational Psychology Review,2011,1(2):147-164.

[36] 倪旭东,戴延君,姚春序,张宏.子团队:形成、类型、中间过程及影响[J].心理科学进展,2015,23(3):1-14.

(责任编辑:王敬敏)

Abstract:In addition to the team cognitive dimension,researchers have paid extensive attention to team affect because of the increasing significant role played by affective dimension in teams and organizations. Scholars found that group affective tone,which reflects a common phenomenon that all the workgroup members experience consistent or homogeneous affective states,exists in most real teams and has important influence on team outputs. This paper has integrated a theory framework about the formation and development of group affective tone with a deep look into its definition and related concepts,and then studies the impact factors,the forming processes,states,outputs and situational factors of group affective tone based on that framework. Finally,this paper provides some future research directions that researchers should further explore,such as the affective relationship between authority and members within a team,discrete affective tone,dual tuning of positive and negative affect,affective tone under the influence of modern interactive media and subgroup's affective tone.

Key Words:Group Affective Tone; Impact Factors; Forming Processes; Team Cognition

收稿日期:2016-08-25

基金项目:教育部人文社会科学基金项目(2016.6-2019.6);浙江省自然科学基金项目(Y6110419)

DOI:10.6049/kjjbydc.2016070276

中图分类号:C936

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)03-0152-09